Riesen-Teleskop Alma in Chiles Wüste ist fertig

Die letzte von 66 Radioantennen für das größte erdgebundene Astronomieprojekt der Welt hat ihren Bestimmungsort erreicht. In der chilenischen Atacama-Wüste wird das Riesenteleskop Alma im Verbund arbeiten und das Licht von kalten und weit entfernten Galaxien erforschen.

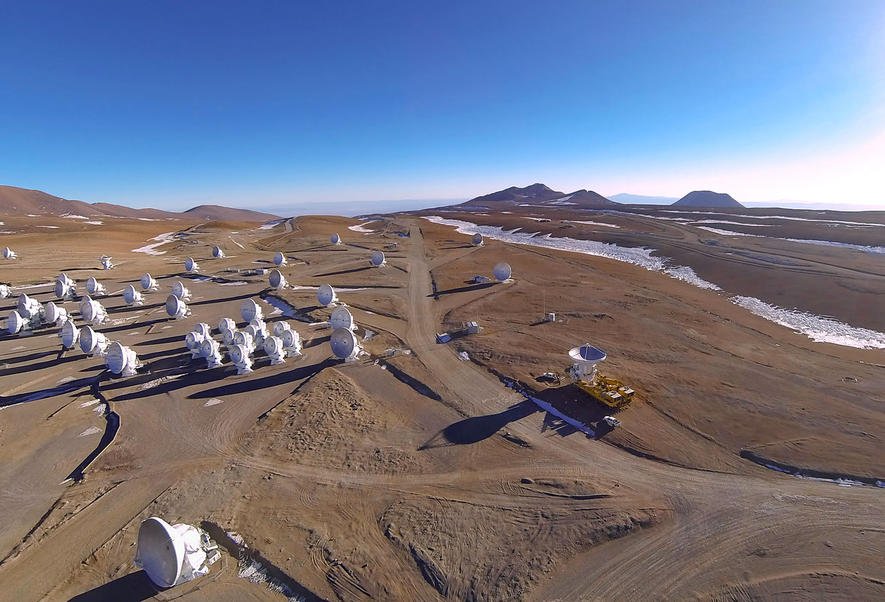

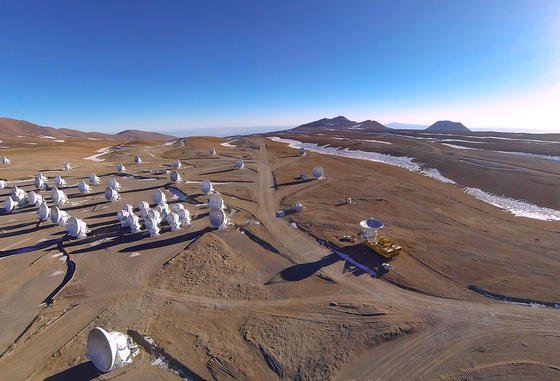

Das letzte Alma-Teleskop, hergestellt in Duisburg, erreicht die chilenische Chajnantor-Hochebene auf 5000 Metern Höhe.

Foto: ESO

Nun ist sie angekommen, die 66. und letzte Radioantenne, die zur Fertigstellung eines ganz besonderen Observatoriums benötigt wurde. Alma – Atacama Large Millimeter / submillimeter Array – heißt das gigantische Teleskop im nördlichen Chile. Dort, auf der 5000 Meter gelegenen Chajnantor-Hochebene, einem der höchstgelegenen Beobachtungsstandorte der Welt, ist die Erdatmosphäre bereits so dünn, dass auch weit entfernte und schwache Strahlung registriert werden kann.

25 der 66 Teleskope stammen aus deutscher Produktion

In dem rund eine Milliarde Euro teuren Gemeinschaftsprojekt zwischen Europa, Nordamerika, Ostasien und Chile entsteht hier ein Verbundteleskop, mit dem die Wissenschaftler Strahlung im Grenzbereich zwischen Infrarot- und Radiostrahlung auffangen können. Diese Strahlung mit Wellenlängen von 0,3 bis 9,6 Millimetern stammt von einigen der kältesten und am weitesten entfernten Galaxien.

Außerdem werden sich die Radioastronomen mit großen kühlen Wolken, deren Temperaturen nicht weit über dem absoluten Nullpunkt liegen, im interstellaren Raum beschäftigen und versuchen, mehr über die chemischen und physikalischen Bedingungen innerhalb dieser Objekte zu erfahren. Das Universum ist in diesem elektromagnetischen Spektrum noch relativ wenig erforscht, zumal für die Beobachtung sehr trockene atmosphärische Bedingungen notwendig sind. Auch dafür ist die Chajnantor-Hochebene der perfekte Ort, weil es hier zum Teil jahrzehntelang nicht regnet.

Das jetzt angelieferte Teleskop hat einen Durchmesser von 12 Metern und stammt wie 24 weitere seiner Art aus Deutschland. 25 Teleskope kommen darüber hinaus aus Nordamerika, 16 wurden in Ostasien hergestellt, alle sind zwischen sieben und 12 Meter groß.

Vertex in Duisburg braucht zwei Monate für ein Alma-Teleskop

Produziert wurden alle 25 Teleskope, die Europa für das Alma-Projekt zuliefert, bei der Vertex Antennentechnik in Duisburg. Der Spezialist hatte schon im Jahr 2000 den ersten Prototypen entwickelt. Nach intensiven Testreihen wurde Vertex 2005 mit der Produktion aller 25 Teleskope beauftragt. 2008 begann die Produktion der Hightech-Anlagen. Seitdem wurde in Duisburg alle zwei Monate eine Alma-Teleskop produziert und anschließend auf die weite Reise in die chinlenische Hochebene geschickt.

Fahrt des Sattelschleppers mit dem Teleskop aus Deutschland: 25 der Alma-Teleskope wurden in Duisburg bei Vertex hergestellt.

Quelle: ESO

Für Europas Beitrag am größten erdgebundenen Astronomieprojekt, das derzeit weltweit existiert, ist die Europäische Südsternwarte ESO verantwortlich. Die einzelnen Antennen sind auf dem Hochplateau nicht fixiert, sondern können bewegt werden und unterschiedliche Formationen mit Abständen von bis zu 16 Kilometern annehmen. So entsteht ein gigantisches Zoom-Objektiv, dessen Auflösungsvermögen nach Angaben der ESO zehnmal so stark ist wie das des Hubble-Teleskops im Weltraum.

Schon während der Aufbauphase lieferte Alma interessante Daten

Die astronomischen Beobachtungen beginnen aber nicht erst jetzt, denn schon während der Aufbauphase lieferten die Teleskope interessante Daten. Vor rund anderthalb Jahren, als erst 16 Alma-Teleskope in Betrieb waren, entdeckten Astronomen des Bonner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie Neues über die „stürmische Jugendphase des Universums“. Die Forscher fanden heraus, dass es heftige Sternentstehungsausbrüche, die sogenannten Starbursts, bereits vor 12 Milliarden Jahren gegeben hat. Das sei nur zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall und eine Milliarde Jahre früher als bisher angenommen, so die Forscher.

Alma-Supercomputer erreicht 17 Petaflops

Bereits im Dezember 2012 ist auch der zugehörige Supercomputer, der für die Berechnungen am Alma zuständig ist, in Betrieb genommen worden. Mit seinen bis zu 17 Petaflops – das sind 17 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde – zählte der Großrechner damals zu den schnellsten seiner Art. Mit 134 Millionen Prozessoren kombiniert und vergleicht der Korrelator kontinuierlich die Signale der einzelnen Antennen. Er berechnet die Zeitdifferenz zwischen zwei Signalen und macht es dadurch möglich, dass die Antennen wie ein einziges großes Teleskop zusammenarbeiten können.

Die letzte Antenne des Alma-Riesenteleskops steht an ihrem Platz in der chilenischen Chajnantor-Hochebene.

Quelle: ESO/C. Pontoni, Chajnantor, Hochebene

Gebaut wurde der Korrelator vom National Radio Astronomy Observatory, dem nordamerikanischen Partner im Alma-Projekt. Die ESO steuerte ein neu entwickeltes, digitales Filtersystem bei, das in den Korrelator aus den USA eingebaut wurde. Mit diesen Filtern können die Forscher die beobachtete Strahlung in zahlreiche Wellenlängenbereiche aufteilen und den Spektralbereich in kleine Stücke zerlegen.

Ein Beitrag von: