Webb-Teleskop enthüllt Bausteine des Lebens auf fremden Planeten

Dem James-Webb-Weltraumteleskop der NASA sei Dank: Erstmals ist es gelungen, die Zusammensetzung von dunklen Molekülwolken genauer zu analysieren. Diese gelten als Wiege der Planeten und enthalten Lebensbausteine wie verschiedene Elemente, aus denen komplexe organische Moleküle entstehen können.

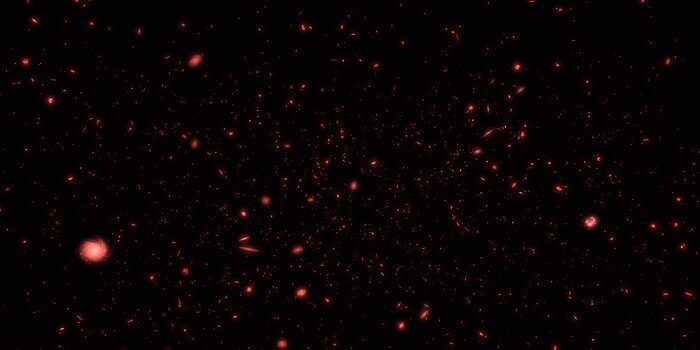

Aufnahme des James-Web-Teleskops mit der dunklen Molekülwolke Chameleon I im Zentrum.

Foto: NASA/ESA/CSA und M. Zamani (ESA/Webb)

Damit sich auf einem Planeten Leben wie auf der Erde entwickeln kann, braucht es Lebensbausteine wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel, die in der englischen Abkürzung als CHONS bezeichnet werden. Dem James-Web-Teleskop ist es nun erstmals gelungen, diese Lebensbausteine in einer eisigen, dunklen Molekülwolke zu kartieren. In der 500 Lichtjahre von der Erde entfernten Molekülwolke Chameleon I entstehen gerade dutzende neuer Sterne. Die Temperaturen dort sind die eisigsten, die jemals gemessen wurden.

Dunkle Molekülwolken als Wiege der Planeten

Kalte, dunkle Molekülwolken gelten als die Wiege der Planeten. Es handelt sich dabei um interstellare Wolken aus molekularem Gas und mit Eis überzogenem Staub. Darin enthalten sind die Bausteine, aus denen Sterne und protoplanetare Scheiben entstehen. Den Staubkörnern kommt hierbei eine besondere Rolle zu. Sind die Körner nicht unter dicken Eisschichten verborgen, sondern kommen zumindest einige davon mit der Oberfläche in Kontakt, so kann die Oberfläche als Katalysator dienen.

So reagieren die Elemente wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel zu teils komplexen organischen Molekülen. Das kann Formaldehyd oder auch eine Ammoniakverbindung sein. Bislang konnte noch nicht ermittelt werden, welche und wie viele solcher Lebensbausteine in einer dunklen Molekülwolke entstehen. Optischen Teleskopen ist die Sicht durch den Staub versperrt und Infrarotteleskope funktionieren wegen der extremen Kälte und der Staubschicht ebenfalls nicht. Mit dem James-Webb-Teleskop ist genau dies nun erstmals gelungen.

Bestandsaufnahme von Chameleon I so detalliert wie nie zuvor

Einem internationalen Team von Astronomen ist mit dem Webb-Teleskop der NASA eine detaillierte Bestandsaufnahme der tiefsten und kältesten bislang gemessenen Eise in Chameleon I gelungen. Die Molekülwolke ist 500 Lichtjahre von der Erde entfernt, dennoch konnte das Forscherteam ihre Bestandteile recht gut analysieren – dem Weltraumteleskop sei Dank. „Weil der größte Teil dieses Lichts blockiert wird, war die außerordentliche Sensitivität des Webb-Teleskops nötig, um dieses Licht einzufangen und die spektralen Signaturen der Eise zu identifizieren“, erklärt Koautor Klaus Pontoppidan vom Space Telescope Science Institute in Baltimore.

Neben Eismolekülen aus Wasser konnte das Team eine breite Palette von gefrorenen Molekülen identifizieren – wie zum Beispiel Carbonylsulfid, Ammoniak und Methan bis hin zum einfachsten komplexen organischen Molekül, Methanol. Umfassendster konnten die eisigen Bestandteile einer solchen Wolke, die für die Bildung künftiger Generationen von Sternen und Planeten verantwortlich ist, nicht analysiert werden. Zum ersten Mal konnte zudem bewiesen werden, dass sich komplexe Moleküle wie Methanol in den eisigen Tiefen von Molekülwolken bilden, bevor Sterne geboren werden.

„Unsere Ergebnisse geben Einblicke in das anfängliche, dunkle Chemiestadium der Eisbildung auf den interstellaren Staubkörnern, die zu den zentimetergroßen Kieselsteinchen heranwachsen, aus denen sich die Planeten in den Scheiben bilden“, sagt Melissa McClure, Astronomin am Leiden Observatory in den Niederlanden, die das Beobachtungsprogramm leitet und Hauptautorin der Veröffentlichung in „Nature Astronomy“ ist, in der dieses Ergebnis beschrieben wird. „Diese Beobachtungen öffnen ein neues Fenster zu den Entstehungswegen der einfachen und komplexen Moleküle, die für die Bildung der Bausteine des Lebens benötigt werden.“

Zum ersten Mal konnten die Forschenden zudem die Menge an Schwefel abschätzen, die in den eisigen Staubkörnern eingebettet ist. Dies gelang durch den Nachweis des schwefelhaltigen Carbonylsulfids (OCS). Ein Problem gibt es dennoch: Die gemessene Menge ist zwar größer als die davor beobachtete, aber dennoch geringer, als aufgrund der Dichte der Wolke erwartet wurde. Gleiches gilt auch für die anderen CHONS-Elemente. Wir sehen maximal 19 Prozent des Kohlenstoffs, 13 Prozent des Stickstoffbudgets und ein Prozent des Schwefelbudgets in dieser dichten Wolke“, konstatieren McClure und ihre Kollegen.

Die Herausforderung für die Astronomen wird es nun sein, zu verstehen, wo sich die Elemente verstecken. Das kann im Eis sein, in rußähnlichen Materialien oder auch in Gestein. Die Menge der Elemente in jeder Art von Material bestimmt, wie viel davon in die Atmosphären von Exoplaneten gelangt und wie viel in deren Inneres. „Die Tatsache, dass wir nicht alle CHONS gesehen haben, die wir erwarten, könnte darauf hindeuten, dass sie in mehr felsigem oder rußigem Material eingeschlossen sind, das wir nicht messen können“, erklärt McClure. „Dies könnte eine größere Vielfalt in der Zusammensetzung der terrestrischen Planeten ermöglichen.“

Wie lässt sich die chemische Zusammensetzung der Eismoleküle bestimmen?

Chemiker unter Ihnen haben sich sicherlich bereits gefragt, wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen es geschafft haben, die chemische Zusammensetzung mit Hilfe des Webb-Teleskops zu bestimmen. Das gelang mit Hilfe der Absorptionslinien und sichtbaren Infrarot-Wellenlängen. Genauer gesagt geht es um die Absorption des Sternenlichts außerhalb der Molekülwolke durch die Eismoleküle innerhalb der Wolke.

Dieser Prozess hinterlässt chemische Fingerabdrücke, die mit Labordaten verglichen werden können. Anhand der Abdrücke stellten die Forschenden fest, welche Eismoleküle in der Molekülwolke vorhanden sind, „Ohne Webb hätten wir diese Eismassen nicht beobachten können“, erklärt Klaus Pontoppidan. „Die Eiskristalle zeigen sich als Einbrüche vor einem Kontinuum von Hintergrundlicht. In Regionen, die so kalt und dicht sind, wird ein Großteil des Lichts der Hintergrundsterne blockiert, und die hohe Empfindlichkeit von Webb war notwendig, um das Sternenlicht zu erkennen und damit das Eis in der Molekülwolke zu identifizieren.“

Ein Beitrag von: