Globaler Supercomputer findet besonders interessante Pulsare

Radioastronomen haben die Signale von 24 neuen Pulsaren entdeckt. Die Analyse von sechs besonders interessanten Exemplaren könnte zum Prüfstein für Einsteins Relativitätstheorie werden. Möglich wurde die Entdeckung durch den Zusammenschluss der Rechenkraft tausender Privatrechner.

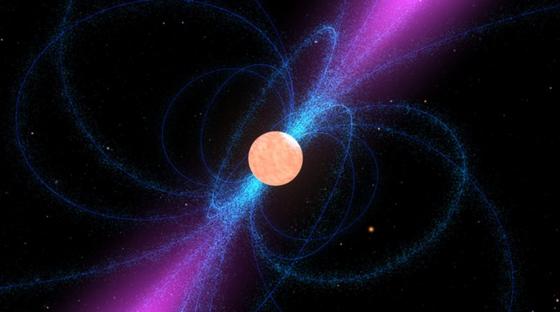

Nach unbekannten Neutronensternen durchsucht das Projekt Einstein@Home, in dem unzählige Privatrechner zu einem Supercomputer vernetzt werden, die Daten von Radioteleskopen. Diese künstlerische Darstellung zeigt einen Neutronenstern, das ihn umgebende starke Magnetfeld (blau) und den schmalen Strahl an Radiowellen (magenta) über seinen magnetischen Polen. Wenn der Strahl des sich drehenden Sterns über die Erde streicht, lässt sich der Neutronenstern als Pulsar entdecken.

Foto: NASA

„Einstein@Home“ klingt ein bisschen nach Schulprojekt oder nach einer Anleitung für Hobby-Physiker. Zwar hat das Projekt tatsächlich etwas mit Zuhause zu tun, ist aber eher als Understatement zu verstehen, denn hinter Einstein@Home verbirgt sich ein Supercomputer mit enormer Rechenleistung. Das Projekt für verteiltes Rechnen verbindet PC-Nutzer auf der ganzen Welt, die freiwillig brachliegende Rechenzeit ihrer Heim- und Bürocomputer zur Verfügung stellen.

24 Pulsare entdeckt, die vorher übersehen worden waren

Diese geballte Rechenleistung von 200 000 Privatrechnern schließen Astronomen zu einem globalen Supercomputer zusammen und treiben damit die Inventur der Milchstraße voran. Das Projekt, das von der Universität in Wisconsin-Milwaukee und dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Hannover geleitet wird, sucht bereits seit acht Jahren nach Gravitationswellen von unbekannten, schnell rotierenden Neutronensternen. Seit 2009 stöbern die Astronomen auch in den Datenarchiven des Parkes-Radioteleskops in Australien.

Dabei machte das weltumspannende Rechnernetzwerk mit neuartigen Analysemethoden jüngst einige besonders spannende Entdeckungen. „Unsere Suche war nur dank der großen Rechenkraft möglich, die uns die Einstein@Home-Freiwilligen zur Verfügung gestellt haben“, sagt Benjamin Knispel, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Albert-Einstein-Institut. „Durch die Beteiligung der Öffentlichkeit haben wir in der Milchstraße 24 neue Pulsare entdeckt, die zuvor übersehen wurden, einige davon besonders interessante Exemplare.“

Pulsare sind die Überreste von Explosionen massereicher Sterne. Die stark magnetisierten und extrem dichten Neutronensterne rotieren schnell um die eigene Achse und strahlen entlang der Magnetfeldachse kegelförmig Radiowellen ab – ähnlich dem Scheinwerfer eines Leuchtturms. Trifft dieser Radiowellenkegel die Erde, lässt sich der Pulsar beobachten. Um die schwachen Signale neuer Pulsare aufzuspüren, sind große Radioteleskope notwendig.

200 000 vernetzte Computer bringen es auf 860 TeraFlop pro Sekunde

Knispel und seine Kollegen durchsuchten Daten einer Beobachtungskampagne, die in den Jahren 1997 bis 2001 mit der 64-Meter-Antenne des Parkes-Observatoriums im Südosten Australiens aufgenommen und bereits mehrfach mit zunehmender Empfindlichkeit durchsucht wurden.

Das Radioteleskop „Parkes“ der australischen Wissenschaftsorganisation CSIRO.

Quelle: CSIRO

Für die enorme Rechenleistung, die für die neue, sehr genaue Analyse notwendig war, sprang Einstein@Home ein. Jede Woche spenden im Durchschnitt rund 50 000 Freiwillige aus aller Welt brachliegende Rechenkraft auf ihren insgesamt rund 200 000 Computern. Zusammen bringen sie es auf eine Rechenkraft von rund 860 TeraFlop pro Sekunde. Für die Suche in den Parkes-Daten brauchten die vernetzten Rechner insgesamt acht Monate, während ein einzelner CPU-Kern dafür 17.000 Jahre gebraucht hätte.

Entscheidend für die Entdeckung der zwei Dutzend Pulsare war aber nicht nur die enorme Rechenleistung von Einstein@Home, sondern auch die Entwicklung neuer Methoden, um die Ergebnisse nachzubereiten. In den Messdaten finden sich häufig menschengemachte Störsignale, die Pulsaren ähneln. Mit ihren neuen Verfahren konnten die Astronomen auch in Anwesenheit der Störsignale Pulsare entdecken, die zuvor verdeckt worden wären.

Überprüfung der Relativitätstheorie durch Pulsare in Doppelsternsystemen

Für die Astronomen besonders interessant sind Pulsare in Doppelsternsystemen, denn sie ermöglichen Einblicke in ihre Entstehungsgeschichte. Sie aufzuspüren ist noch schwieriger als die Suche nach einzelnen Pulsaren, weil durch deren komplexere Spuren in den Daten der Rechenaufwand weiter wächst. Unter den 24 nun mit Einstein@Home entdeckten Pulsaren befinden sich sechs dieser ungewöhnlichen Exemplare, die in Doppelsternsystemen einen gemeinsamen Massenschwerpunkt mit ihrem Partner umkreisen. Einer davon hat eine ungewöhnlich lange Umlaufperiode von rund 940 Tagen und könnte sich in Zukunft als Prüfstand für Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie erweisen. Das ist deshalb möglich, weil sich deren Effekte bei zwei sehr schweren Objekten, die in dichtem Abstand umeinander kreisen, besonders deutlich zeigen.

Die Astronomen erwarten, dass verteiltes Rechnen für die astronomische Datenanalyse zukünftig noch wichtiger werden wird. Seit kurzem können Freiwillige nicht nur die Rechenkraft auf ihren Computern zur Verfügung stellen, sondern auch mit ihren Android-Smartphones und -Tablets bei der Suche nach unbekannten Radiopulsaren helfen. Eines der nächsten Projekte soll die Rechenkraft von Einstein@Home nutzen, um neu gewonnene Daten des hochempfindlichen Radioteleskops bei Effelsberg nach Pulsaren in extrem engen Doppelsternsystemen zu durchsuchen.

Ein Beitrag von: