Augsburger Start-up züchtet größten synthetischen Diamanten der Welt

Augsburger Wissenschaftlern ist es gelungen, den größten synthetischen Diamanten der Welt herzustellen. Er wiegt 155 Karat und hat einen Durchmesser von 92 mm. Wie sie das geschafft haben?

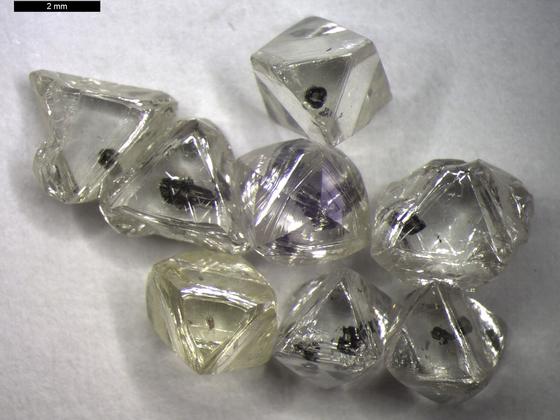

Unverarbeitete Diamanten aus Botsuana mit Einschlüssen: Das Wachstum natürlicher Diamanten kann Milliarden Jahre währen.

Foto: M. Gress/VU Amsterdam

Von heute auf morgen kam der Erfolg nicht: 25 Jahre Forschungsarbeit stecken hinter dem weltgrößten künstlichen Diamanten.

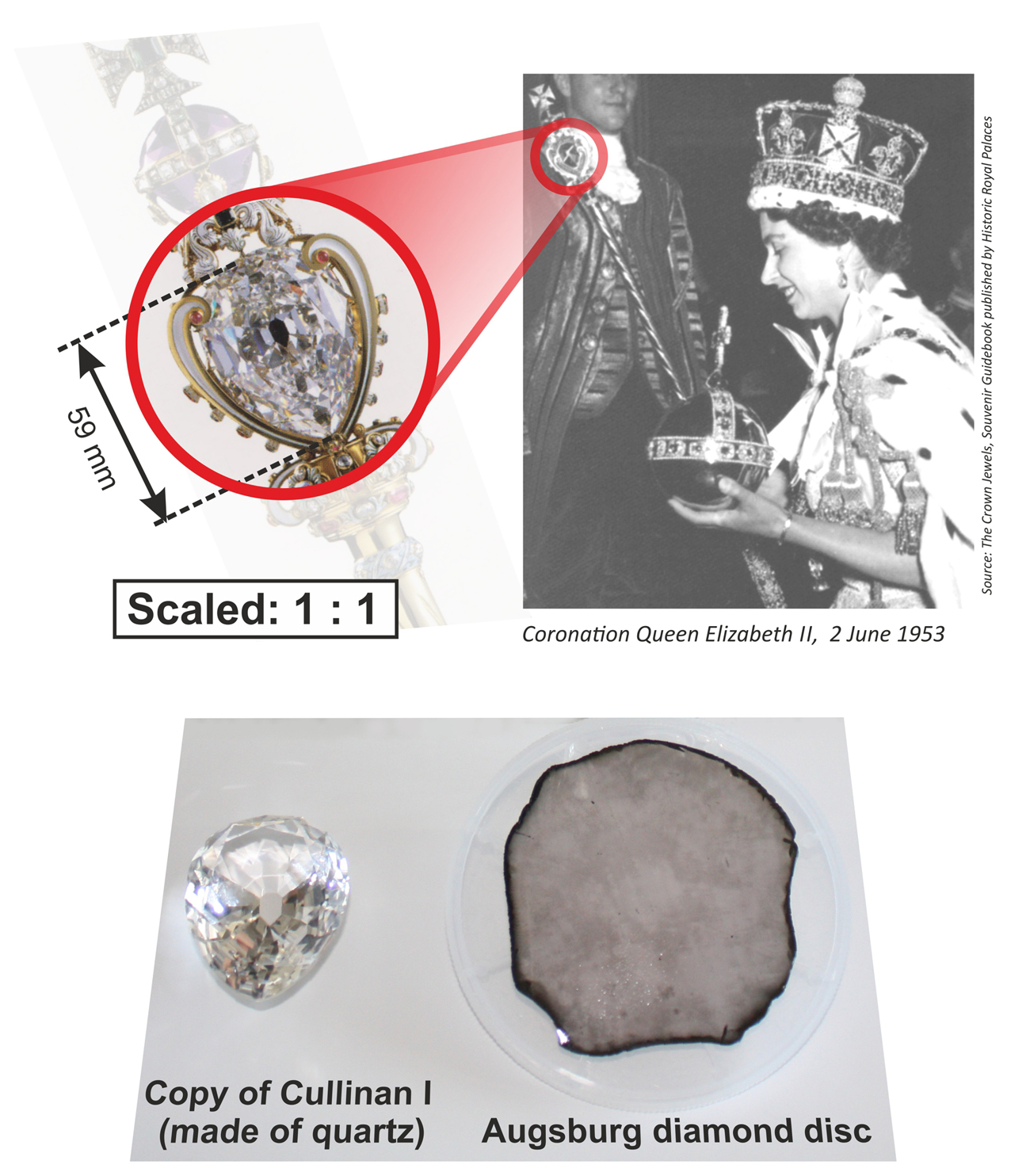

Flächenmäßig dem Great Star of Africa überlegen

Wie ein echtes Schmuckstück sieht der Augsburger Diamant aber nicht aus: Das liegt vor allem daran, dass es sich bei dem künstlichen Diamanten um eine Scheibe handelt. Die Kristallstruktur aber ist identisch mit der eines Naturdiamanten. Voneinander unterscheiden lassen sich natürliche und künstliche Diamanten nur an charakteristischen atomaren Defekten, die beide besitzen.

Der Cullinan I aus dem Zepter der Kronjuwelen der britischen Königin im direkten Vergleich mit dem Augsburger Einkristall.

Quelle: Universität Augsburg/IfP/EP IV

Und so scheut sich Dr. Matthias Schreck, Leiter der Diamant-Arbeitsgruppe am Augsburger Lehrstuhl für Experimentalphysik IV, auch nicht, die Augsburger Einkristalle mit dem größten jemals gefundenen Diamanten Cullinan I, auch Great Star of Africa genannt, in einem Atemzug zu nennen. „Mit seinem Gewicht von 532 Karat liegt der Cullinan I noch weit vor uns, und das wird wohl auch noch länger so bleiben. In der Fläche haben wir ihn aber bereits deutlich geschlagen!“

Diamant entsteht Schicht für Schicht

Das Züchten synthetischer Diamanten selbst dauerte nur wenige Tage. Verglichen mit der Natur, die Millionen Jahre benötigt, um Graphit unter massivem Druck und hohen Temperaturen in Diamant umzuwandeln, also beeindruckend schnell. Dafür wird in den Augsburger Laboren mit chemischer Gasphasenabscheidung bei einem Unterdruck von einigen Zehntel Atmosphären gearbeitet.

Unter bestimmten Prozessbedingungen lagern sich dann Kohlenwasserstoffmoleküle aus der Gasphase auf der Oberfläche ab und lassen so Schicht für Schicht Diamanten wachsen. „Als wir unsere erste Anlage aufgebaut hatten und die Herstellerfirma zur Inbetriebnahme kam, lieferte bereits der erste Prozess eine flächendeckende Schicht aus ganz passablen Diamantkristalliten“, berichtet Schreck, der die Diamant-Arbeitsgruppe seit ihren Anfängen leitet.

„Leider“, so Schreck, „passten damals die einzelnen Körner an ihren Grenzen noch nicht zusammen, und so war es nicht möglich, einen flächendeckenden Einkristall zu erhalten.“ Jetzt, zweieinhalb Jahrzehnte später, sind die Forscher glücklich, den weltgrößten künstlichen Diamanten vorstellen zu können.

Diamant wächst auf Unterlage aus Iridium

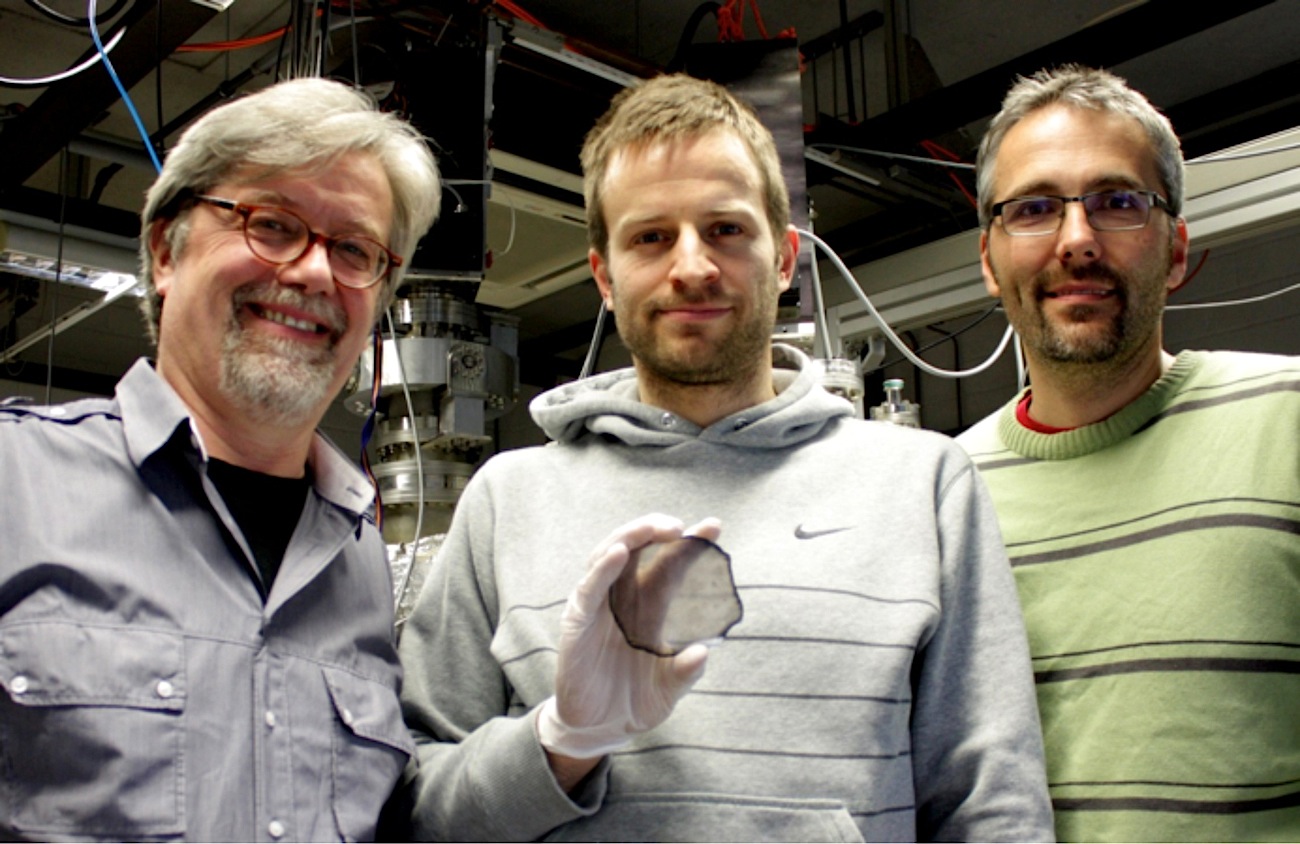

„Es war faszinierend, nach etlichen Tagen des Wachstums unter einer mehrere Tausend Grad heißen Plasmaentladung den Reaktor zu öffnen und die ersten großflächigen Proben in Händen zu halten“, schildert Dr. Stefan Gsell, der gemeinsam mit Dr. Martin Fischer seit über zehn Jahren die Arbeiten vorantreibt, die jetzt zum entscheidenden Durchbruch führten.

Dr. Matthias Schreck, Dr. Martin Fischer und Dr. Stefan Gsell (v.l.) mit ihrer einkristallinen Diamantscheibe. Die Grauschattierungen resultieren überwiegend aus der noch nicht entfernten Keimbildungsschicht.

Quelle: Universität Augsburg/IfP/EP IV

Nach dem Entfernen der Wachstumsunterlage, die aus dem Edelmetall Iridium besteht, wurde dann die Qualität der gezüchteten Diamanten auch hinsichtlich ihrer Transparenz und Perfektion beurteilt: „Als wir zum ersten Mal eine transparente Probe ohne Risse hergestellt hatten und die Waage einen Wert von über 20 g, also über 100 Karat, für die Probe anzeigte, war die Faszination natürlich noch größer“, so Fischer.

AuDiaTec: Anwendung in verschiedensten Technologiefeldern

Vom wirtschaftlichen Nutzen ihrer Entwicklung sind die Augsburger Forscher überzeugt. Sie haben im November 2015 gemeinsam die Augsburg Diamond Technology GmbH gegründet. Als Geschäftsführer des Startups treiben Fischer und Gsell die technologische Entwicklung weiter voran und sehen viele Einsatzmöglichkeiten.

Diese reichen von Schneidwerkzeugen für die Herstellung spiegelnder Oberflächen von Werkstücken über optische Bauteile bis hin zu Detektoren an großen Teilchenforschungseinrichtungen wie am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf. Dort wurden erst kürzlich zwei Augsburger Kristalle für Messungen in den Beschleunigerring eingebaut.

Auch zum Gelingen der Energiewende könnten die Augsburger Scheiben beitragen. „Seit Beginn meiner Arbeiten an der Universität Augsburg höre ich permanent in der Diamantgemeinde, dass Diamant das ultimative Material für Hochleistungselektronik sei, wie sie für den Aufbau moderner Stromnetze benötigt wird“, bemerkt Schreck. Auch er denkt das.

Das alles können Diamanten

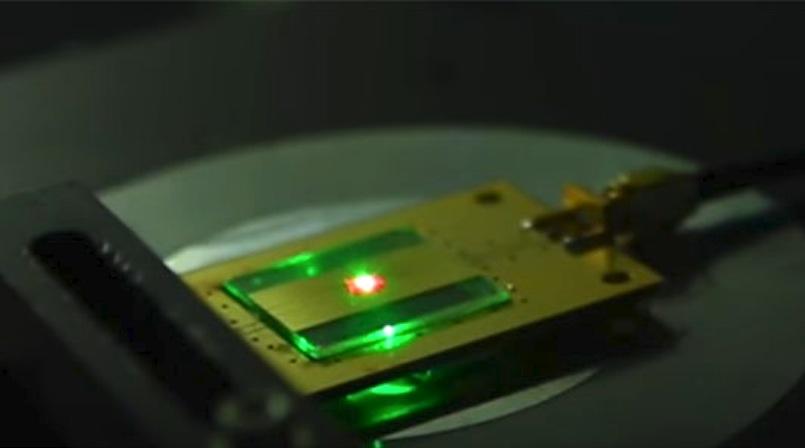

Diamanten können eben mehr als schmücken: So haben Forscher der Harvard Universität aus rosafarbenem Diamant das kleinste Radio der Welt gebaut. Der Radioempfänger ist nur zwei Atome groß, funktioniert aber wie bei einem ganz normalen, analogen Radio. Dabei könnte man das Diamant-Radio theoretisch sogar mit ins Weltall nehmen.

Der kleine rosa Punkt auf dem Bild ist ein Diamant. Er dient als Gehäuse für den nur zwei Atome großen Radioempfänger.

Quelle: Eliza Grinnell/Harvard School of Engineering and Applied Sciences

Und britische Forscher haben einen künstlichen Diamanten entwickelt, der dank radioaktiver Strahlung über mehrere Tausend Jahre lang Strom produziert. Für ihre Superbatterie nutzen die Forscher britischen Atommüll. Ideal wären die Batteriediamanten für Geräte wie Herzschrittmacher und Satelliten, die lange Zeit Strom benötigen.

Erwähnenswert ist auch der Erfolg des britischen Geologen Dan Frost, der eine Portion Erdnussbutter so sehr unter Druck gesetzt hat, dass daraus tatsächlich Diamanten entstanden sind.

Ein Beitrag von: