Deutschland blieb von einem militärisch-industriellen Komplex verschont

„Technik im Kalten Krieg zwischen 1970 und 1990“ war das Thema der Jahrestagung der Technikhistoriker Mitte Februar in Bochum. Diese Epoche stand im Zeichen der Hochrüstung und der Mikroelektronik.

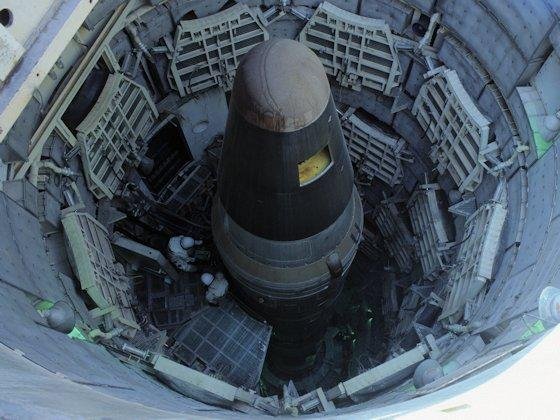

Abschreckung im Kalten Krieg: Mittelstreckenraketen wurden auch in Deutschland stationiert.

Am Beginn der zweiten Hälfte des Kalten Krieges stehen die kulturellen Umbrüche im Gefolge der Studentenbewegung ebenso wie das Aufkommen der Mikroelektronik. Beendet wird der Kalte Krieg mit dem Verlöschen des sozialistischen Blocksystems und dem Ende der Systemauseinandersetzung – an dem kulturelle, politische und auch technische Einflüsse wie etwa die Mikroelektronik ihren Anteil hatten.

In dieser Periode sind Technik und Zeitgeschichte besonders eng verknüpft: Mit dieser These setzte die Münchner Historikerin Karin Zachmann das Kernmotiv der Tagung. Diese Wechselbeziehung gilt vor allem für die Rüstungsproduktion, aber auch für den Aufstieg der Kernenergie. „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte“, zitierte Karin Zachmann Karl Marx, „aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“

Diese Umstände sind im Kalten Krieg sehr weit gespannt. Die Systemkonkurrenz machte sich in Konsumgüterproduktion und Konsumverhalten ebenso bemerkbar wie in der industriellen Entwicklung, etwa im Werkzeugmaschinenbau. Sie manifestiert sich im Aufkommen der Risikodebatte wie im Aufschwung des Umweltschutzes.

Nach Auffassung von Karin Zachmann befanden sich die Supermächte aber nicht im Gleichgewicht ihrer Kräfte. Zwar sei die Sowjetunion in manchen Gebieten wie etwa der Raumfahrt führend gewesen, in den industriellen Kernkompetenzen aber hätten die USA dominiert. Auch die Staaten des Ostblocks orientierten sich am US-Modell. Die DDR hatte noch versucht, eine eigene Mikroelektronikindustrie aufzubauen, war damit aber gescheitert. Zugleich habe es, so Zachmann, zwischen Ost und West neben der Konkurrenz auch Kooperation gegeben, etwa auf dem Gebiet der Nuklearlandwirtschaft. Hier wurden in gemeinsamen internationalen Organisationen Erfahrungen und Forschungsergebnisse ausgetauscht.

Zentrales Technikfeld des Kalten Krieges war der Rüstungswettlauf. Für den britischen Historiker Eric Hobsbawn herrschte in diesen Jahren tatsächlich Krieg, andere Historiker werteten die Epoche als eine des Nichtfriedens, in der Frieden unmöglich und heißer Krieg unwahrscheinlich waren. Nie zuvor in Friedenszeiten wurden so riesige Summen in Rüstungsforschung und Rüstungsproduktion investiert. Der Rüstungswahn war zugleich Ursache und Folge der jeweils herrschenden Militärstrategien, die seit Ende der 60er-Jahre zur Strategie der „Flexible Response“, zu Ronald Reagans „Star War“ und zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland führten.

Deutschland war in dieser Strategie erster potenzieller Kriegsschauplatz und militärtechnisch konzentriert auf konventionelle Rüstung. Nach Ansicht von Dieter Kollmer vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt Potsdam hat sich in Deutschland kein militärisch-industrieller Komplex herausgebildet, ein enges Zusammenwirken von Politik, Militär und Rüstungsindustrie, wie in den USA oder in Großbritannien.

Kollmer führt dies auf drei Besonderheiten zurück: auf die privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie, die an Aufträge nur über Ausschreibungen kam auf die Friedensbewegung, die auf diesen Prozess Einfluss hatte und auf eine auch auf zivile Güter umfassende Diversifikation in den Rüstungsfirmen. Deshalb sei in Deutschland, so Kollmer, eine „feine, aber kleine Rüstungsindustrie“ entstanden – ein doch verniedlichender Ausdruck für einen der größten Rüstungsexporteure der Welt.

„Schwerter zu Pflugscharen“, diese Parole war seit den 80er-Jahren das Leitmotiv der Friedensbewegung in der DDR und ist noch immer im historischen Gedächtnis verankert. Auch in westlichen Ländern Europas gab es in den 70er-Jahren Versuche einer innerbetrieblichen „Rüstungskonversion“ – doch die sind weitgehend in Vergessenheit geraten. Vor allem in Großbritannien wollte eine politische Bewegung „sozial nützliche Produkte“ anstelle von Waffen herstellen. Einer ihrer Protagonisten, Mike Cooley, erhielt 1981 sogar den alternativen Nobelpreis.

Die Idee der Umrüstung in „sozial nützliche Produkte“ war ein Reflex auf den Rüstungswettlauf und auch eine Reaktion auf die Krise der Schwerindustrien. Anne Sudrow vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam schilderte detailliert, wie diese Bewegung beim britischen Luftfahrtkonzern Lucas Aerospace durchaus größere Dimensionen annahm. 150 Konstruktionsvorschläge für zivile Produkte wurden entwickelt, auch einige Prototypen gefertigt.

Eine verallgemeinerbare Produktpolitik entstand daraus allerdings nicht. Nicht nur spielte der Konzern nicht mit. Auch die Labourparty und die Gewerkschaften verhielten sich zurückhaltend. Dagegen waren viele Ingenieure in dieser Bewegung aktiv. Die alternativen Bewegungen hatten politischen Spielraum erkämpft.

So produzierte der Kalte Krieg nicht nur eine Unmenge von Waffen, sondern auch die Friedensbewegung. Er schuf nicht nur riskante Technologien, sondern auch Risikoanalyse und Risikobewertung. Und die wiederum erzeugte ihrerseits neue Forschungsfelder und neue Technikfelder, etwa in der Umwelttechnik. FRITZ WOLF

Ein Beitrag von: