Geheimnisse seltener Sternenkollisionen enthüllt

Ultraviolette Beobachtungen legen die Folgen einer seltenen Sternenkollision offen. Was Forschende bei der Entdeckung des Weißen Zwergs WD 0525+526 herausfanden, revolutioniert unser Verständnis von Sternverschmelzungen. Wie wirken sie sich auf das Universum aus?

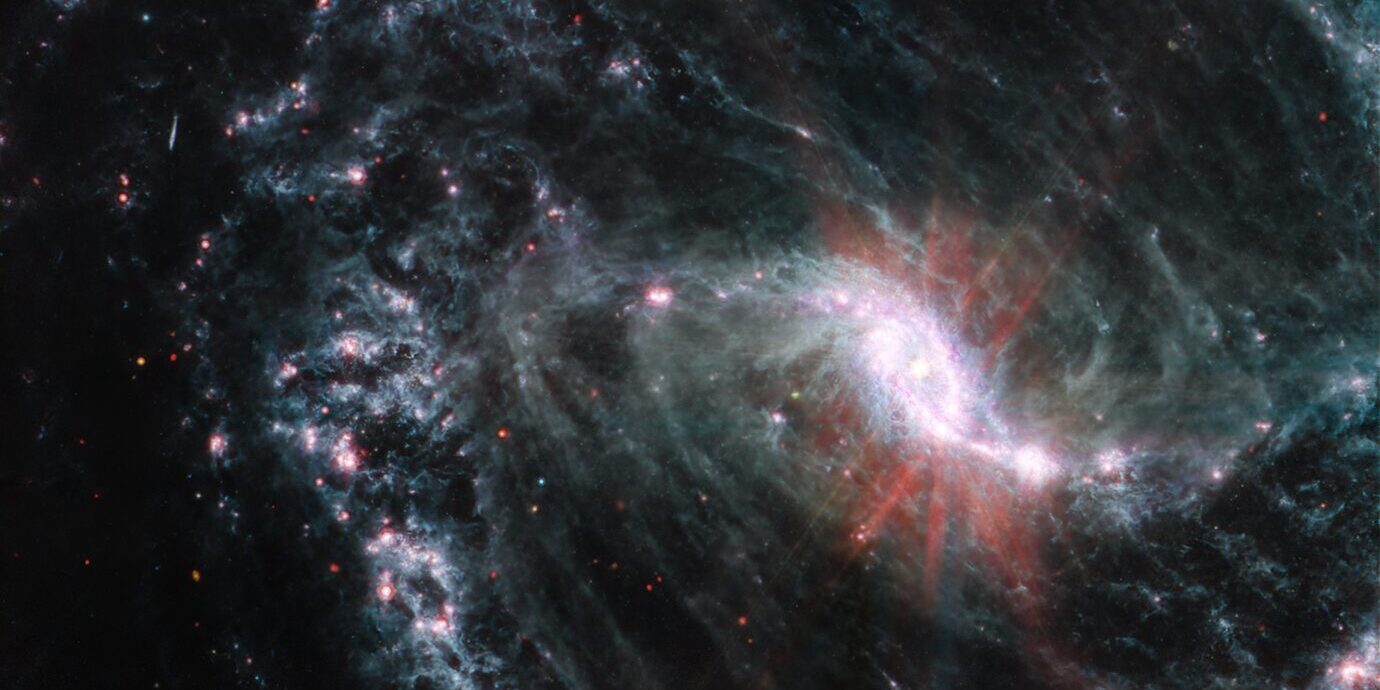

Neue Blicke ins Weltall: Ein untersuchter Weißer Zwerg ist das Ergebnis einer seltenen Sternverschmelzung.

Foto: Smarterpix / NASA.image

Ein Team um die Astronominnen und Astronomen der University of Warwick ist auf ein außergewöhnliches Himmelsereignis gestoßen: Die Forschenden konnten nachweisen, dass ein nahegelegener Weißer Zwerg das Relikt einer Sternverschmelzung ist. Ihre Beweise gewinnen an Substanz durch den Nachweis minimaler Kohlenstoffspuren in der heißen Sternatmosphäre. Möglich wurde dies durch das Hubble-Weltraumteleskop und entsprechende Messungen im Ultraviolettbereich. Normalerweise erscheinen Weiße Zwerge relativ unspektakulär und häufig im Kosmos. Doch Exemplare mit außergewöhnlich hoher Masse sind eine absolute Seltenheit – sie geben Forschenden zahlreiche Rätsel auf.

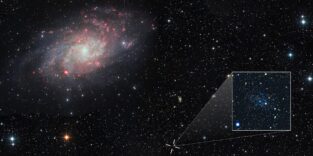

Der diskutierte Stern mit der Bezeichnung WD 0525+526 befindet sich etwa 130 Lichtjahre entfernt und besitzt eine um rund 20 Prozent höhere Masse als unsere Sonne. Trotz seines massiven Kerns blieben bisherige Deutungsversuche über die Entstehung dieses sogenannten “ultra-massiven” Weißen Zwergs unvollständig. Die zentrale neue Erkenntnis: Es handelt sich nicht um das Endstadium eines einzigen Sterns, sondern das Nachprodukt einer Verschmelzung – einer seltenen Sternenkollision, wie sie im All höchst selten dokumentiert werden kann.

Spuren der seltenen Sternenkollision im Ultraviolettlicht

Ultraviolette Aufnahmen der Forschenden zeigten, dass geringe Mengen Kohlenstoff aus dem Inneren an die Oberfläche des Weißen Zwergs diffundieren. Das Team konnte mit Hilfe der Hubble-Beobachtungen schwache Kohlenstofflinien nachweisen, die auf optischem Weg verborgen bleiben. Snehalata Sahu, federführende Forscherin am Projekt, beschrieb die Besonderheit so: „Im optischen Licht sieht WD 0525+526 wie ein schwerer, aber ansonsten gewöhnlicher Weißer Zwerg aus. Durch Ultraviolettbeobachtungen mit Hubble konnten wir jedoch schwache Kohlenstoffsignaturen erkennen, die für optische Teleskope nicht sichtbar waren.“ Der Hinweis auf einen Fusionsüberrest macht deutlich, dass mehr solcher verborgener seltenen Sternenkollisionen existieren könnten.

Im Zuge der Verschmelzung zweier Sterne verbrennen die schützenden Hüllen aus Helium und Wasserstoff nahezu vollständig. Das Resultat: Es verbleibt nur eine äußerst dünne Schale, die Kohlenstoff nicht mehr abschirmt. Genau diesen Vorgang entdeckte das Warwick-Team bei WD 0525+526. Es gelang, die Schalenstrukturen zu quantifizieren. Antoine Bédard, Mitautor an der University of Warwick, fand heraus: „Wir haben gemessen, dass die Wasserstoff- und Heliumschichten zehn Milliarden Mal dünner sind als bei typischen Weißen Zwergen. Wir glauben, dass diese Schichten bei der Verschmelzung abgetragen wurden und dass dies nun dazu führt, dass Kohlenstoff auf der Oberfläche erscheint.“

Entwicklungsrätsel und die seltene Sternenkollision

Doch WD 0525+526 birgt noch weitere Geheimnisse: Obwohl für einen Fusionsüberrest typische Kohlenstoffsignaturen vorliegen, ist die Kohlenstoffmenge erstaunlich gering. Das Objekt enthält etwa 100.000-mal weniger Kohlenstoff auf der Oberfläche als bekannte spät entwickelte Fusionssterne. Darüber hinaus liegt die Oberflächentemperatur fast viermal über der der Sonne, was zeigt: WD 0525+526 befindet sich in einem viel früheren Stadium nach einer seltenen Sternenkollision als bisher dokumentierte Fälle. Diese Schlussfolgerung erlaubt tiefe Einblicke in das Schicksal von Doppelsternsystemen – ein wichtiger Baustein, um etwa Supernova-Explosionen besser zu begreifen.

Eine Fragestellung betrifft die Prozesse, die in einem heißen Stern derart geringe Mengen Kohlenstoff an die Oberfläche bringen können. Kühlere Vergesellschaftungen ermöglichen Kohlenstofftransport durch Konvektion, doch WD 0525+526 ist für diesen Mechanismus zu heiß. Das Team entdeckte erstmals den Beitrag der sogenannten Semikonvektion: Hierbei sorgen subtilere Strömungen dafür, dass selbst kleine Mengen Kohlenstoff in die wasserstoffreiche Außenschicht gelangen. Diese Beobachtung ist ein Novum und liefert entscheidende Hinweise, wie unterschiedlich die Nachwirkungen einer Seltenen Sternenkollision verlaufen können.

Langfristige Perspektiven nach der seltenen Sternenkollision

Boris Gänsicke, Professor im Fachbereich Physik an der University of Warwick hat die Auswertung der Hubble-Daten geleitet. „Eindeutige Hinweise auf Verschmelzungen in einzelnen Weißen Zwergen sind selten. Die Ultraviolettspektroskopie ermöglicht es uns jedoch, diese Anzeichen frühzeitig zu erkennen, wenn der Kohlenstoff im optischen Wellenlängenbereich noch unsichtbar ist. Da die Erdatmosphäre ultraviolettes Licht blockiert, müssen diese Beobachtungen vom Weltraum aus durchgeführt werden, und derzeit ist nur Hubble dazu in der Lage“, hebt er die Bedeutung hochauflösender UV-Spektroskopie hervor. Angesichts des Alters von Hubble – es ist gerade 35 Jahre alt geworden – mahnen die Forschenden deshalb auch, dass dringend Planungen für ein Nachfolge-Teleskop notwendig werden.

Zukünftige Entwicklungen könnten dazu führen, dass im Laufe der Zeit größere Mengen Kohlenstoff an der Sternoberfläche nachgewiesen werden. Das markante UV-Leuchten bietet einen einzigartigen Blick auf die frühesten Phasen nach einer seltenen Sternenkollision und hilft, die letzten Entwicklungsabschnitte von Doppelsternen besser einzuordnen.

Ein Beitrag von: