Ingenieure arbeiten an Elektroantrieb für Satelliten im All

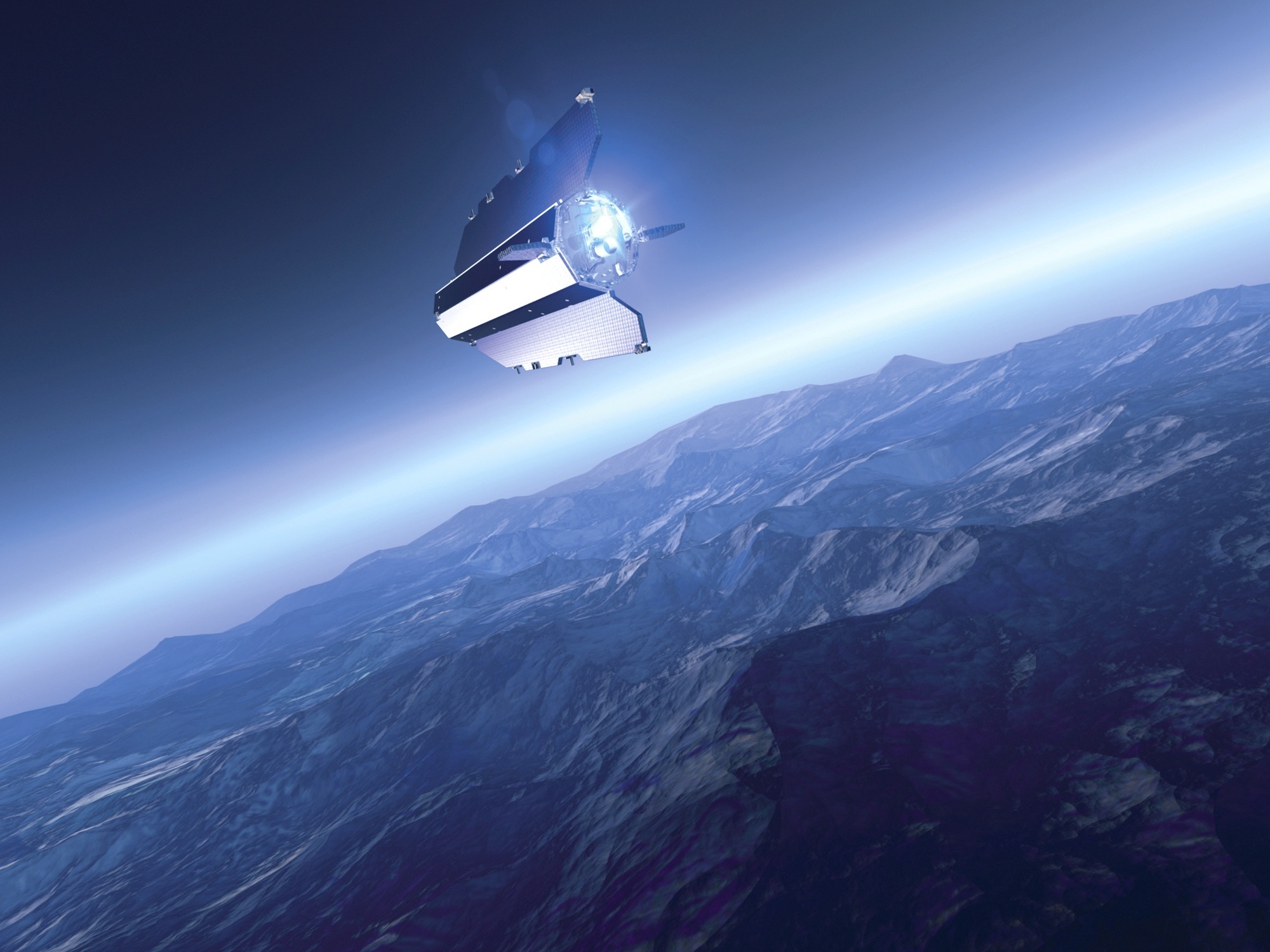

Kein Gegenwind im All? Von wegen: Die ISS muss ständig nachjustieren, um in der Bahn zu bleiben. Denn die Restatmosphäre im erdnahen Orbit wirkt ähnlich wie schwacher Gegenwind. Sie beeinträchtigt sogar die Lebensdauer von Satelliten. Jetzt wollen Stuttgarter Ingenieure den Gegenwind als Antriebskraft nutzen.

Der ESA-Satellit Goce, der nur 260 km über der Erde kreiste, musste aufgrund der Restatmosphäre immer wieder beschleunigen, um nicht abzustürzen. Als ihm 2013 der Treibstoff ausging, stürzte er ab. Jetzt wollen Raumfahrtingenieure einen Elektroantrieb entwickeln, der ohne Treibstoff von der Erde auskommt und damit die Lebensdauer erdnaher Satelliten entscheidend verlängern kann.

Foto: ESA/AOES Medialab

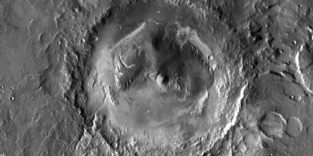

Goce, eine Mission der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, endete nach gut vier Jahren am 11. November 2013. Der Treibstoff an Bord, der den Satelliten immer wieder ein wenig beschleunigen musste, um gegen die bremsende Wirkung der Restatmosphäre anzukommen, war einen Monat zuvor ausgegangen. Das System verglühte in der Erdatmosphäre, nachdem ihm der Treibstoff ausgegangen war.

Elektrische Rakete sammelt Rohstoffe im All ein

Mit einer „elektrischen Rakete“ wäre das nach Meinung von Georg Herdrich, Privatdozent am Institut für Raumfahrtsysteme an der Universität Stuttgart, nicht passiert. Eine elektrische Rakete braucht keinen Treibstoff, der irgendwann alle ist. Sie sammelt einfach ein, was der Gegenwind dort oben zu bieten hat: Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle.

In Höhen von wenigen 100 Kilometern ist deren Menge sehr gering. Aus diesem Grund ist ein Massenkollektor die erste Station, in dem die Moleküle angereichert werden.

Der Satellit Goce nah über der Erde: Er hatte Rund 40 kg Edelgas an Bord, um seine Umlaufbahn in erdnaher Umgebung halten zu können. Nachdem der Tank leer war, stürzte er über den Falklandinseln ab.

Quelle: ESA/AOES Medialab

Zweite Station ist eine Entladungskammer. Hier werden die Moleküle wie das Mittagessen auf einem Induktionsherd induktiv aufgeheizt. Es entsteht ein heißes Plasma, also eine Mischung aus Elektronen und positiv geladenen Atomkernteilen. Die benötigte Energie liefern Solarzellen, mit denen der Satellit ohnehin ausgestattet ist, um die Bordsysteme mit Energie zu versorgen.

Besser als ein Ionentriebwerk

Das Plasma hat das Bestreben sich auszudehnen. „Das geschieht über eine Düse, ähnlich wie in einem klassischen Raketentriebwerk“, sagt Herdrich. Damit lässt sich der geringe Widerstand der Atmosphäre ausgleichen. Von der Funktion, nicht von der Technik her, ist die „elektrische Rakete“ vergleichbar mit einem Ionentriebwerk, mit dem auch die US Air Force und die beiden Rüstungskonzerne Boeing und Lookheed Martin experimentieren.

Bei diesem Antrieb wird ein Gas ionisiert und elektromagnetisch beschleunigt. Der Satellit, auf dem er installiert ist, wird dann in die Gegenrichtung „geschubst“. Ein solcher Antrieb braucht allerdings Treibstoff, der schon beim Start an Bord sein muss. Der Treibstoffbedarf ist jedoch sehr gering.

Die ISS muss regelmäßig geliftet werden

Selbst die Internationale Raumstation (ISS), die die Erde in einer Höhe von 400 Kilometern umkreist, wird noch von der dort extrem dünnen Luft abgebremst. Die Erdanziehungskraft lässt sie an Höhe verlieren. Damit sie nicht in die dichtere Atmosphäre gerät und dort verglüht, muss sie ständig mit Hilfe von Raketenmotoren geliftet werden.

Auch die ISS fliegt in einer Umlaufbahn von 400 km zur Erde so niedrig, dass sie immer wieder Treibstoff einsetzen muss, um in der erdnahen Restatmosphäre auf Kurs zu bleiben.

Quelle: ESA/NASA

Satelliten, die derart ausgestattet sind, können praktisch ewig um die Erde kreisen. Das hat einige Vorteile. Goce beispielsweise musste auf einer erdnahen Umlaufbahn kreisen, um die Aufgabe erfüllen zu können, das Gravitationsfeld der Erde zu messen. Die aufwändige Messtechnik an Bord verglühte nach gut vier Jahren ebenso wie der Satellit.

Auch wenn Goce wertvolle Informationen lieferte: Eine Verlängerung der Mission hätte die Datenbasis noch verbessern können.

Erdnahe Satelliten liefern bessere Daten

Die Entwicklung des Plasmatriebwerks ist Teil des EU-Projekts Discoverer, das die Lebensdauer von niedrig fliegenden Satelliten erhöhen soll. Diese haben einige Vorteile: Sie liefern bei der Fernerkundung der Erde bessere Daten als hoch fliegende Satelliten, die nicht mit Gegenwind zu kämpfen haben, also eine viel längere Lebensdauer haben.

Außerdem sind sie kleiner, so dass die Transportkosten geringer sind, und sie sind billiger in der Herstellung. An dem Projekt unter der Federführung der University of Manchester sind mehrere Institutionen beteiligt, darunter die Universität Stuttgart. Das Projekt wird von der EU mit 5,7 Millionen Euro gefördert.

Ein Beitrag von: