Gewitter verstehen: Wie Blitze entstehen und warum es donnert

Wie entsteht ein Blitz? Warum donnert es? Ein Blick in die Gewitterwolke zeigt, was hinter Blitzentladung, Druckwelle und Röntgenstrahlung steckt.

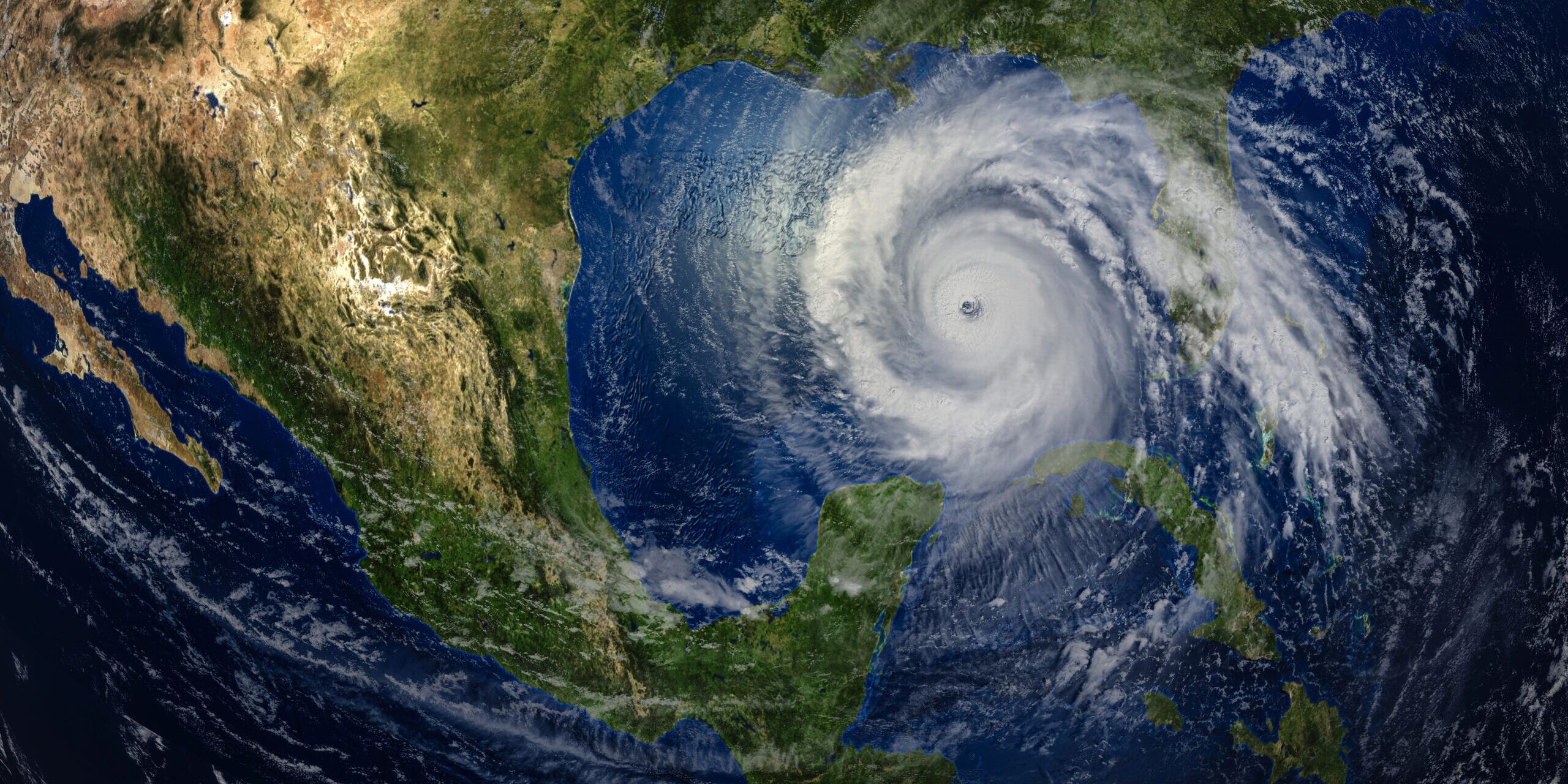

Gewitter sind komplexe Wetterereignisse. Sie entstehen durch aufsteigende, feuchte Luft, die große Mengen Wasser in die Atmosphäre trägt. In der daraus entstehenden Gewitterwolke trennen sich elektrische Ladungen – ein Spannungsfeld entsteht. Bei Überschreitung einer kritischen Schwelle kommt es zu einem Blitz. Die dabei entstehende Hitze führt zu Donner.

Foto: PantherMedia / jctabb

Wenn die Luft flimmert, der Himmel grollt und helle Lichtbögen über die Landschaft zucken, spricht vieles für ein nahendes Gewitter. Besonders im Sommer entstehen diese Wetterlagen häufig. Doch wie kommt es dazu? Was passiert in der Atmosphäre, wenn ein Blitz entsteht? Und wie hängen Elektronenlawinen, elektrische Felder und Röntgenstrahlen damit zusammen? Und ganz spannend: Was passiert direkt in der Gewitterwolke?

Inhaltsverzeichnis

- Wenn warme Luft nach oben zieht

- Ladungen trennen sich – das elektrische Feld entsteht

- Der Blitz – Entladung durch Ionisierung

- Donner – akustisches Echo der Explosion

- Elektronenlawinen und Röntgenstrahlen in der Wolke

- Blitz ist nicht gleich Blitz

- Gefährlich für Mensch und Technik

- Petrichor – der Duft vor dem Regen

- Forschung mit Blitzen

Wenn warme Luft nach oben zieht

Der Ursprung eines Gewitters liegt in feuchtwarmer Luft. Sie ist leichter als die kühlere Umgebung und steigt deshalb auf. Diese aufsteigende Luft bildet zunächst Cumuluswolken, also Haufenwolken. Sie gelten als Vorstufe eines Gewitters.

Erreicht die feuchte Luft größere Höhen – bis zu 16 Kilometer über dem Boden – kühlt sie stark ab. Dabei kondensiert der Wasserdampf. Es entstehen Wassertröpfchen und Eiskristalle, die sich zu einer typischen Gewitterwolke zusammenschließen: der Cumulonimbus-Wolke.

Diese Wolken sind gewaltige Wasserspeicher. Sie enthalten bis zu 50 Millionen Tonnen Wasser. In der oberen Troposphäre stößt die aufsteigende Luft schließlich an eine Grenze: die Tropopause. Dort beginnt die Stratosphäre, und die Temperatur nimmt kaum noch ab. Die Luft breitet sich seitlich aus – sichtbar an der ambossartigen Form vieler Gewitterwolken.

Ladungen trennen sich – das elektrische Feld entsteht

In der wachsenden Wolke herrscht reges Treiben: Wassertröpfchen und Eiskristalle stoßen immer wieder aneinander. Dabei kommt es zur Ladungstrennung. Leichtere Eiskristalle tragen meist eine positive Ladung und werden durch Aufwinde nach oben getragen. Größere und schwerere Tröpfchen laden sich negativ auf und sinken in tiefere Wolkenschichten.

So bildet sich innerhalb der Wolke ein starkes elektrisches Feld: oben positiv, unten negativ. Auch der Erdboden wird Teil dieses Systems – und zwar durch Influenz. Dabei reagiert die Erdoberfläche auf das elektrische Feld der Wolke, indem sie eine entgegengesetzte Ladung aufbaut. Die Spannung zwischen Boden und Wolke wächst.

Der Blitz – Entladung durch Ionisierung

Wenn die elektrische Spannung groß genug ist, kommt es zur Entladung. Doch bevor der eigentliche Blitz einschlägt, passiert etwas anderes: Die Entladung beginnt mit einem sogenannten Leitblitz – einer ersten ionisierten Spur, die von der Wolke ausgeht und sich in Richtung Boden ausbreitet.

Dieser Pfad entsteht in mehreren kleinen Schritten. Gleichzeitig steigt vom Boden eine sogenannte Fangentladung auf – besonders häufig an Türmen, Masten oder Bäumen. Treffen sich beide Pfade, schließt sich der Stromkreis.

Nun folgt die eigentliche Hauptentladung. Sie kann in mehreren Schüben verlaufen. Durch diesen Kanal fließt ein gewaltiger elektrischer Strom – bis zu 300.000 Ampere. Zum Vergleich: Ein gewöhnlicher Haushaltsstromkreis arbeitet mit etwa 10 Ampere.

Die Luft entlang des Blitzkanals erhitzt sich dabei in wenigen Millionstel Sekunden auf bis zu 30.000 °C. Sie wird dadurch zum Plasma – einem physikalischen Zustand, in dem Elektronen aus Atomen herausgelöst sind. Dieses heiße Plasma ist extrem leitfähig und ermöglicht den blitzschnellen Stromfluss.

Donner – akustisches Echo der Explosion

Was wir als Donner wahrnehmen, ist das Ergebnis dieser extremen Erhitzung. Die Luft dehnt sich explosionsartig aus. Die entstehende Druckwelle breitet sich in alle Richtungen aus – als Schall. Je nach Abstand und Blitzform klingt der Donner anders:

Ein senkrechter Blitz in der Nähe erzeugt einen kurzen, lauten Knall.

Ein entfernter oder schräger Blitz führt zu langem Grollen, da die Schallwellen zeitlich versetzt bei uns ankommen.

Mit der sogenannten Sekundenregel lässt sich der Abstand zum Blitz grob abschätzen: Eine Sekunde zwischen Blitz und Donner entspricht etwa 330 Metern. Zählen Sie also sechs Sekunden, ist das Gewitter rund zwei Kilometer entfernt.

Entfernung des Blitzes berechnen

Tragen Sie ein, wie viele Sekunden zwischen Blitz und Donner vergangen sind:

Elektronenlawinen und Röntgenstrahlen in der Wolke

Wissenschaftlich besonders spannend ist die Frage, was den Blitz im Inneren der Wolke tatsächlich auslöst. Ein Forschungsteam um Victor Pasko, Professor an der Penn State University, hat dazu neue Erkenntnisse veröffentlicht.

Laut ihren Analysen spielt sich in der Gewitterwolke eine komplexe Kettenreaktion ab. Die elektrischen Felder sind so stark, dass sie Elektronen beschleunigen. Diese schnellen Elektronen prallen auf Luftmoleküle – etwa Stickstoff oder Sauerstoff – und erzeugen dabei Röntgenstrahlen.

Diese Strahlung wiederum stößt weitere Elektronen frei. Es entsteht eine Lawine von geladenen Teilchen, die wiederum hochenergetische Photonen erzeugen. So verstärkt sich der Effekt immer weiter – bis schließlich ein Blitz ausgelöst wird.

Pasko nennt das Phänomen „Photoelectric Feedback Discharge“. Er sagt:

„Unsere Ergebnisse liefern die erste präzise, quantitative Erklärung dafür, wie Blitze in der Natur entstehen.“

Das Modell erklärt auch, warum manche Blitze von sogenannten terrestrischen Gammablitzen begleitet werden – hochenergetische Ausbrüche, die oft unsichtbar bleiben und weder Licht noch Radiowellen erzeugen.

Blitz ist nicht gleich Blitz

Nicht jeder Blitz schlägt in den Boden ein. Viele Entladungen bleiben innerhalb der Wolke. Laut Nowcast wurden 2024 in Deutschland über 1,5 Millionen Blitze mit mindestens 5 kA registriert – aber nur etwa 210.000 davon erreichten tatsächlich den Boden.

Einige Blitze erstrecken sich über riesige Distanzen. Der bislang längste dokumentierte Blitz verlief über mehr als 750 Kilometer. In der Dauer gibt es ebenfalls Extreme: Ein Blitz über Südamerika dauerte etwa 17 Sekunden.

Gefährlich für Mensch und Technik

Ein Blitz transportiert enorme Energiemengen. Das macht ihn nicht nur für Menschen gefährlich, sondern auch für technische Anlagen. Windräder, Bahnsysteme, Hochspannungsleitungen – sie alle sind potenzielle Ziele.

Besonders starke Bodenblitze treten häufig am Ende eines Gewitters auf. Dann verändern sich die elektrischen Bedingungen innerhalb der Atmosphäre. Solche Entladungen entstehen meist im oberen Bereich der Wolke und schlagen mit Verzögerung ein.

Petrichor – der Duft vor dem Regen

Viele Menschen bemerken vor einem Gewitter einen besonderen Geruch. Die Ursache: Petrichor – ein Stoffgemisch, das Pflanzen in Trockenphasen absondern. Wenn die ersten Regentropfen auf den Boden fallen, lösen sie diese Stoffe. Bläschen, die beim Aufprall entstehen, schleudern die Partikel in die Luft – ein Duft, der oft noch vor dem eigentlichen Regen wahrnehmbar ist.

Wie Sie sich bei Gewitter verhalten sollten

Bei Gewitter gilt: Suchen Sie Schutz. Am besten in einem festen Gebäude oder im Auto – dort wirkt der sogenannte Faraday’sche Käfig.

Wenn Sie im Freien sind:

- Halten Sie Abstand zu Bäumen, Antennen, Zäunen und Gewässern.

- Meiden Sie exponierte Punkte.

- Im Notfall: Hocken Sie sich in eine Mulde, Füße eng zusammen, Arme um die Knie.

Forschung mit Blitzen

Forschende beobachten Gewitter mit Bodensensoren (z. B. BLIDS) und Satelliten. Auch Laborexperimente helfen: Hier erzeugen Wissenschaftler*innen künstliche Blitze, um die genauen Abläufe zu verstehen. Diese Erkenntnisse sind essenziell für den Bau von blitzsicherer Technik. (mit dpa)

Hier geht es zur Originalpublikation

Ein Beitrag von: