Neue Absorptionskälteanlagen sind kleiner, leichter und schneller

Eine uralte Kältetechnik haben Wissenschaftler der TU Berlin mit Projektpartnern revolutioniert: die Absorptionskältetechnik. Deutlich verbesserte Anlagen verursachen nur noch ein Drittel der Kosten und werden jetzt in Kraft-Wärme-Anlagen von 13 Stadtwerken auf ihre Praxistauglichkeit erprobt.

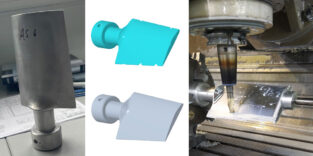

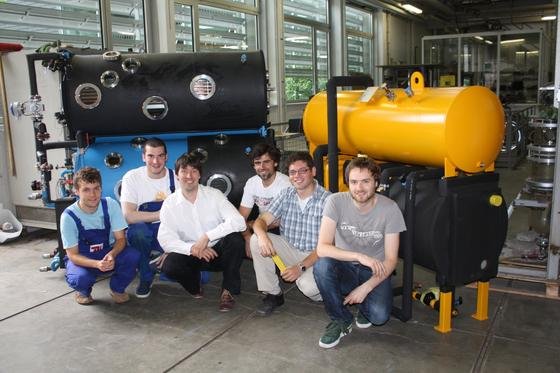

Groß und klein: Ingenieure der TU Berlin haben deutlich kleinere und effizientere Absorptionskälteanlagen entwickelt, die jetzt bei 13 Stadtwerken in Kraft-Wärme-Anlagen erprobt werden. Links im Bild eine Anlage aus dem Jahr 2010 und rechts eine deutlich kleinere und verbesserte Anlage aus diesem Jahr.

Foto: TU Berlin/Petersen

Es gibt eine ganze Menge zu kühlen im Land: Rechenzentren, Büroräume, Krankenhäuser, Lebensmittelproduktion. Bisher wird die Klimatisierungskälte zu 95 Prozent von Kompressionskälteanlagen produziert, also von Systemen, die mit Hilfe von Strom Kälte erzeugen. „Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland mittlerweile 15 Prozent des elektrischen Stroms zur Kühlung eingesetzt werden und hierzulande bis 2030 der Klimatisierungsbedarf um 50 Prozent zunehmen wird, ist es hinsichtlich des schonenden Umgangs mit Ressourcen notwendig, Klimatisierungskälte über die Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung mittels effizienter Absorptionskälteanlagen bereitzustellen, wie wir sie mit unseren Partnern entwickelt haben“, sagt Stefan Petersen, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin im Fachgebiet Maschinen- und Anlagenbau arbeitet.

Jobs im Maschinenbau auf ingenieurkarriere.de

Quelle: eigenes Bild

Ältester bekannter technischer Prozess zur Kälteerzeugung

Der Absorptionskältekreislauf gilt als der älteste bekannte technische Prozess zur Kälteerzeugung. 1756 experimentierte der schottische Mediziner und Chemiker William Cullen mit Diethyläther, den er durch Unterdruck zum Verdampfen brachte. Dadurch wurde der Umgebung des Reaktionsgefäßes Wärme entzogen und es entstanden geringe Mengen Eis. Aus diesem ersten Experiment entwickelten sich im Lauf der Zeit die ersten funktionierenden Absorptionskälteanlagen. Heutzutage ist in fast jedem Wohnmobil ein Absorptionskühlschrank eingebaut, um unabhängig von elektrischer Versorgung zu sein.

Ein Wissenschaftsverbund der TU Berlin, die Vattenfall Wärme AG mit Sitz in Berlin und das Zentrum für angewandte Energieforschung (ZAE) in Bayern haben jetzt einen neuen Typ von Absorptionskälteanlagen entwickelt. Die Prototypen dieser neuen Kälteanlagen sind im Vergleich zu den auf dem Markt verfügbaren Systemen kleiner, leichter und leistungsfähiger.

Konstruktive Mängel machen Anlagen groß und träge

Untersuchungen der Wissenschaftler und Ingenieure ergaben, dass vor allem konstruktive Mängel dafür verantwortlich sind, dass die herkömmlichen Absorptionskälteanlagen ihr Potential zur Ressourcenschonung nicht ausschöpfen. Zudem sind diese Anlagen für die Anwender häufig nicht rentabel. „Tote Räume, die keinerlei Funktion haben, und sogenannte Flüssigkeitssümpfe aus Kälte- oder Lösungsmittel, die in den Prozess gar nicht involviert sind, machen die Anlagen unnötig groß und träge“, verdeutlicht Petersen, der an der Entwicklung der Prototypen beteiligt war, die Schwachstellen bisheriger Anlagen.

Oft waren es nur Kleinigkeiten, die die Wissenschaftler verändert haben, die sich allerdings drastisch in der Effizienz der Anlagen bemerkbar machen. So sind bei konventionellen Anlagen der Wärmetauscher und das Gehäuse getrennt konstruiert. Im Prototypen ist das Ganze als Einheit optimiert und es gibt keine toten Räume mehr: „Mit dem Ergebnis, dass unsere Systeme nur noch die Hälfte der Zeit brauchen, um den Lastwechsel zu vollziehen beziehungsweise die Volllast zu erreichen.“ Benötigen die marktüblichen Absorptionskälteanlagen bislang etwa 30 Minuten, sind die neuen bereits nach einer Viertelstunde auf Volllast. „Das wir den Zeitaufwand halbieren konnten, ist sehr viel mehr, als wir erwartet haben“, so Stefan Peterson. „Als wir mit dem Projekt begannen, erschienen 30 Prozent Zeitersparnis als realistisch.“

Ein Drittel weniger Lösungsmittel

Die neuen verbesserten Anlagen sparen auch richtig Geld ein, denn sie brauchen nur noch rund ein Drittel der Kälte- und Lösungsmittelmengen. Und gerade Einsparungen beim Lösungsmittel, einem Salz-Wassergemisch, reduzieren nicht nur das Betriebsgewicht, sondern auch die Investitions- und Betriebskosten.

Nun geht es darum, aus den optimierten Prototypen funktionierende marktreife Geräte zu entwickeln. Zusammen mit den Kooperationspartnern der TU Berlin, der Arbeitsgemeinschaft für Wärme und Heizkraftwirtschaft (AGFW), dem Bundesindustrieverband Technische Gebäudesanierung (BTGA) und der TU Dresden werden diese Prototypen nun in umfangreichen Feldtests zur Marktreife vorangebracht. Ziel all der Praxistests ist es, Heizkraftwerke, die auf dem System der Kraft-Wärme-Kopplung basieren, effizienter zu machen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie unterstützt die Forschungen unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler, Leiter des Fachgebietes Maschinen- und Energieanlagentechnik an der TU Berlin, mit 3,7 Millionen Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Wärme das ganze Jahr über nutzbar

Grundsätzlich ist die Kraft-Wärme-Kopplung eine sehr effiziente und ressourcenschonende Art der Energieerzeugung: Die bei der Stromerzeugung anfallende Wärme wird im Winter als Heizenergie genutzt und rauscht nicht einfach sinnlos durch den Schornstein, wie zum Beispiel bei einem Kohlekraftwerk. Im Sommer jedoch hat kaum jemand etwas von der bei der Energieerzeugung anfallenden Wärme. Hier schlägt die Stunde der Absorptionskälteanlagen. Sie sind in der Lage, die generell anfallende Wärme in Kälte umzuwandeln. Das erhöht die Auslastung und die Effizienz der Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen drastisch: Die Wärme wird dadurch das ganze Jahr über nutzbar und im Sommer wird auch noch der Stromverbrauch für die Kühlung minimiert, weil der Wärmetauscher die Wärme in Kälte verwandelt.

Das Ziel der Wissenschaftler ist hoch gesteckt. Sie wollen die Kosten der Absorptionskälteanlagen auf ein Drittel der bisherigen Kosten senken.

Ein Beitrag von: