Zerstoßenes Spezialglas macht Akkus zu Leistungswundern

Mit zerstoßenem Spezialglas und einer Beschichtung aus Kohlenstoffatomen erhöhen Schweizer Wissenschaftler die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus. Im Labor funktioniert das bereits. Jetzt arbeiten sie daran, die Lebensdauer der neuen Stromspender zu erhöhen, um leistungsstärkeren Smartphone-Akkus den Weg zu ebnen.

Smartphones sind dank Kamera und anderer Multimedia-Funktionen wahre Stromfresser. Die neue Elektrode der ETH-Forscher kann dreimal mehr Lithium-Ionen aufnehmen. Sie könnte der Startschuss für eine neue Generation leistungsfähigerer Akkus sein.

Foto: dpa/Peter Steffen

Spätestens am Abend ist der Akku eines viel benutzten Smartphones leer. Denn dessen unzählige Funktionen verbrauchen eine Menge Strom. Mit einer neuartigen Lithium-Ionen-Batterie reicht die gespeicherte Energie doppelt so lange, so die ersten Erkenntnisse von Wissenschaftlern der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.

Ein Team unter Leitung von Semih Afyon und des emeritierten Chemieprofessors Reinhard Nesper hat eine neuartige Elektrode entwickelt, die dreimal mehr Lithium-Ionen, die Quellen des Batteriestroms, aufnehmen kann als bisherige Elektroden aus Lithium-Eisen-Phosphat.

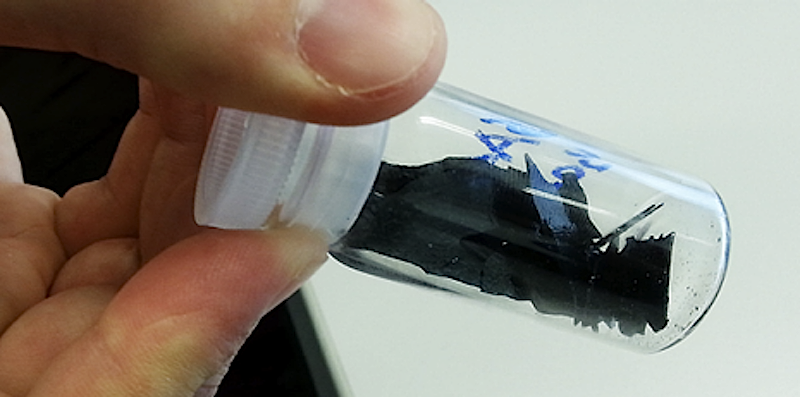

Die neuartige Kathode ist ein Vanadat-Borat-Glas. Das Material entsteht aus Vanadiumpentoxid (V2O5) und Lithium-Borat (LiBO2). Die Ausgangsstoffe werden sorgfältig vermischt und bei einer Temperatur von 900 Grad Celsius geschmolzen. Das flüssige Material kühlen die Forscher dann blitzschnell ab. Es entstehen hauchdünne Glasplättchen. Diese werden zu Vanadat-Borat-Pulver zerstoßen, um die aktive Oberfläche zu vergrößern.

Zum Schluss beschichten die Forscher die feinen Partikel mit einer nanometerdicken Schicht aus Kohlenstoffatomen (ein Nanometer ist ein millionstel Millimeter), um die Leitfähigkeit zu verbessern und das Elektrodenmaterial zu schützen. „Das Glas ist ein neuartiges Material, im Endeffekt also weder Vanadiumpentoxid noch Lithium-Borat“, sagt Afyon.

Forscher experimentierten zunächst mit Vanadiumpentoxid

Die Wissenschaftler in Zürich hatten anfangs mit Kathoden aus Vanadiumpentoxid experimentiert. Dieses Material ist kristallin aufgebaut. Die Moleküle bilden ein Gitter, das Lithiumionen in großen Mengen aufnimmt. Doch es gibt beim Entladen der Batterie nicht alle frei. Einige verschanzen sich gewissermaßen in der Kristallstruktur. Außerdem veränderte sich das Volumen der Elektroden beim Laden und Entladen. Das zerstört die Struktur schon nach wenigen Zyklen und damit die Speicherfähigkeit für elektrische Energie.

Dieses Material könnte die Batterieleistung drastisch vergrößern: Vanadat-Borat-Glas. Es wird zu Vanadat-Borat-Pulver zerstoßen, um die aktive Oberfläche zu vergrößern. Zum Schluss beschichten die Forscher die feinen Partikel mit einer nanometerdicken Schicht aus Kohlenstoffatomen.

Quelle: ETH Zürich/Peter Rüegg

Die Einbindung des Materials in Glas, das eine amorphe Struktur hat, also ein wildes Durcheinander von Molekülen bildet, verstopft die Schlupflöcher und verhindert die zerstörerische Volumenänderung.

100 Ladezyklen sind schon geschafft

Elektroden, die nicht mit Kohlenstoff beschichtet waren, hielten gerade mal 30 Ladezyklen durch, obwohl die Stromentnahme bescheiden war. Die Kohlenstoffbeschichtung sorgt dafür, dass die Kapazität der Batterie nach 100 Zyklen noch nicht abfällt. Was auch noch nicht reicht, um leistungsfähigere Batterien für elektronische Kleingeräte und Elektroautos sowie Pufferspeicher für überschüssigen Wind- und Solarstrom zu bauen.

Deshalb arbeitet jetzt ein Konsortium unter Jennifer Rupp, Professorin für Elektrochemische Materialien, in dem Afyon Projektleiter ist, an einer neuartigen Feststoffbatterie. In diesem System wird die Vanadat-Borat-Elektrode eingesetzt. Ehe sie kommerziell nutzbar ist, werden allerdings noch ein paar Jahre vergehen, dämpfen die Forscher zu große Erwartungen.

Ein Beitrag von: