Balkonkraftwerk: Wann es sich lohnt – und was Sie dringend beachten müssen

Balkonkraftwerke boomen – im Juli 2024 waren bundesweit bereits 566.000 Anlagen installiert. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um Mini-PV-Anlagen.

Ein Balkonkraftwerk kann durchaus Kosten sparen. Worauf man beim Kauf und bei der Installation achten muss.

Foto: Panthermedia.net/Serdynska

Sie sind verhältnismäßig günstig, leicht zu installieren und liefern selbsterzeugten Strom: Mit steigenden Energiepreisen interessieren sich auch immer mehr Menschen für sogenannte Balkonkraftwerke, die Mini-Solaranlagen boomen. Allerdings gibt es einiges zu beachten – sonst drohen Probleme. Wir verraten: Was ist ein Balkonkraftwerk? Wie sinnvoll ist ein Balkonkraftwerk? Lohnt sich eine solche Stecker-Solaranlage überhaupt? Wie hoch fällt die Stromersparnis wirklich aus? Und: Wie nimmt man die Anlage dann in Betrieb? Welche bürokratischen Erleichterungen sind geplant?

Inhaltsverzeichnis

- Was ist ein Balkonkraftwerk?

- Wie sinnvoll ist ein Balkonkraftwerk?

- Anschaffungskosten sinken

- Wie viel spart man mit einem Balkonkraftwerk?

- Wie viele Kraftwerke darf ich betreiben?

- Braucht man eine Genehmigung für ein Balkonkraftwerk?

- Was muss man für ein Balkonkraftwerk anschaffen?

- Balkonkraftwerk: Wie nimmt man es in Betrieb?

- Wie funktioniert die Einspeisung?

- Wie kann ich die Stromproduktion messen?

- Gibt es eine Förderung für Balkonkraftwerke?

- Muss ich das Balkonkraftwerk versichern?

- Balkonkraftwerk mit Speicher - lohnt sich das?

- Kilowatt Peak vs. Kilowattstunde: PV-Anlagen richtig bewerten

Was ist ein Balkonkraftwerk?

Unter einem Balkonkraftwerk versteht man eine Mini-Solaranlage für beispielsweise Balkon, Garten oder Dach. Man nennt sie auch Mini-PV-Anlage, Stecker-Solaranlage, Guerilla-PV, steckbare PV-Anlage oder Balkon-PV (PV = Photovoltaik). Entsprechende Geräte werden im Zuge steigender Energiekosten immer beliebter: Man kann sie ohne großen Aufwand installieren und damit selbst Strom erzeugen. Weder eigenes Haus noch Balkon sind nötig. Die Solarpanele können prinzipiell überall befestigt werden – auch an einer Wand oder im Garten. Von dort fließt der Solarstrom dann in die heimische Steckdose und kann direkt verbraucht werden. Auf diese Weise reduziert der selbstproduzierte Strom die Menge an Energie, die man zukaufen muss. Das entlastet nicht nur die Umwelt – es kann sich auch lohnen.

Wie sinnvoll ist ein Balkonkraftwerk?

Strom selbst erzeugen – nicht nur angesichts explodierender Energiekosten für viele Verbraucher eine attraktive Option. Doch rechnet sich ein Balkonkraftwerk überhaupt? Wie viele Jahre muss eine Mini-Solaranlage laufen, bis man die Kosten wieder drin hat? Ist ein Balkonkraftwerk sinnvoll?

Unter optimalen Bedingungen kann ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Watt jährlich etwa 552 Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugen. Bei einem Eigenverbrauch von 80 Prozent dieses Ertrags (442 kWh) spart man bei einem durchschnittlichen Strompreis von 35,91 Cent pro kWh etwa 159 Euro im Jahr.

Anschaffungskosten sinken

Die Anschaffungskosten einer solchen Solaranlage für Balkon, Garten, Terrasse oder Flachdach betragen zwischen 500 und 700 Euro. Vor einigen Jahren lag der durchschnittliche Preis noch bei rund 1000 Euro. Das heißt: Mini-PV-Anlagen rentieren sich immer schneller. In diesem Beispiel amortisiert sich das Balkonkraftwerk bereits nach drei bis vier Jahren. Über eine Laufzeit von 20 Jahren können somit rund 3.174 Euro an Stromkosten eingespart werden.

„Seit letztem Jahr entfällt die Mehrwertsteuer auf Solaranlagen, darum sind auch Balkonkraftwerke deutlich günstiger geworden. Sie lohnen sich oft auch dann, wenn keine Idealbedingungen erreicht werden, etwa weil die Ausrichtung nicht optimal ist. Es dauert dann nur etwas länger“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox.

„Darüber hinaus bieten viele Kommunen und einzelne Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Berlin eine Förderung für den Kauf von Mini-Solaranlagen an. Dadurch können die Anschaffungskosten noch weiter gesenkt werden“, so Storck weiter.

| Das hat sich im Jahr 2024 geändert | |

| Erhöhung der Maximalleistung | Die zulässige Ausgangsleistung von Balkonkraftwerken wird von 600 Watt auf 800 Watt erhöht. Gesamtleistung kann höher sein, aber nur bis zu 800 Watt dürfen ins Netz eingespeist werden. |

| Wegfall der Registrierungspflicht | Seit dem 16. Mai 2024 genügt die Eintragung im Marktstammregister der Bundesnetzagentur; eine Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht mehr notwendig. |

| Zulassung rückwärtsdrehender Zähler | Seit 2024 ist der Austausch herkömmlicher Stromzähler durch smarte Modelle nicht mehr erforderlich. Empfehlung: Ersatz von Ferraris-Zählern durch moderne Zweirichtungszähler. |

| Offizielle Erlaubnis für Schuko-Stecker | Der Anschluss von Mini-PV-Anlagen an Schuko-Steckdosen ist künftig offiziell erlaubt. Eine Norm muss noch mit Verbänden erarbeitet werden. Anschluss über Mehrfachsteckdosen bleibt untersagt. |

| Rechtlicher Anspruch auf Balkonkraftwerke | Seit 2024 werden Stecker-Solaranlagen in den Katalog privilegierter Maßnahmen aufgenommen, was Mietern das Recht auf Installation und Nutzung von Balkonkraftwerken gewährt. |

Wie viel spart man mit einem Balkonkraftwerk?

Allgemein wird davon ausgegangen, dass ein Balkonkraftwerk rund 20 Jahre alt werden kann. Es bleibt daher genug Zeit, damit Geld zu sparen. Langfristig lohnt sich eine Investition in ein Balkonkraftwerk also definitiv, insbesondere bei steigenden Energiekosten. Ein 4-Personen-Haushalt beispielsweise verbraucht pro Jahr im Schnitt 4.000 kWh Strom. Nach obigen Beispiel lässt sich rund 10 % davon selbst mit einem Balkonkraftwerk produzieren.

Geräte wie Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner zählen zu den Hauptverbrauchern, hinzu kommen Internetrouter und Geräte im Standby-Modus. Balkonkraftwerke können diesen Grundverbrauch zumindest teilweise mit klimaneutralem Strom decken.

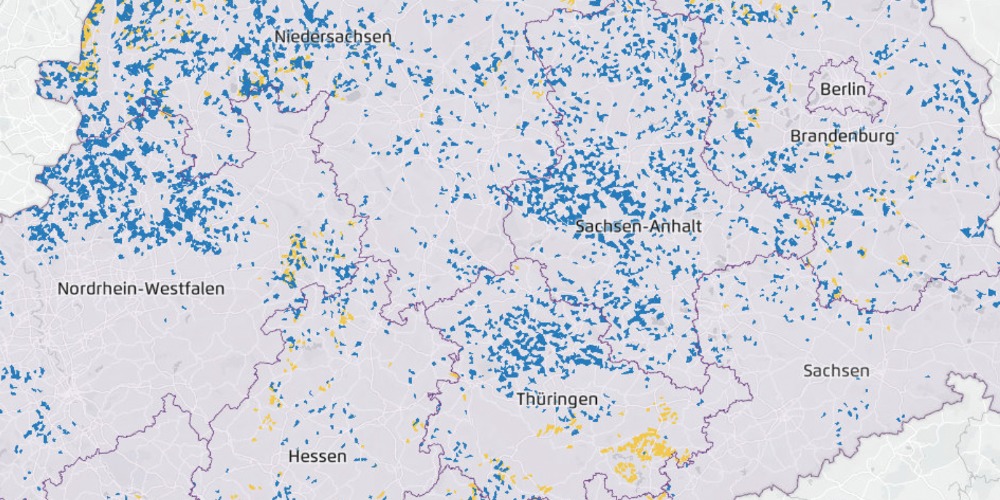

Wie hoch die Ersparnis abhängig vom Aufstellort tatsächlich ausfällt, lässt sich mit speziellen Ertragsrechnern im Internet ausrechnen. Zum Beispiel mit dem Stecker-Solar-Simulator, einem Online-Rechner, den die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin zusammen mit dem Stecker-Solar-Anbieter Indielux entwickelt hat.

Wie viele Kraftwerke darf ich betreiben?

Viele Verbraucher fragen sich: Wie viele Kraftwerke sind erlaubt? Darf man mehr als ein Balkonkraftwerk aufstellen? Die Regel diesbezüglich lautet: Für Balkonkraftwerke mit bis zu zwei Solarmodulen gilt eine Obergrenze von 800 Watt, pro Wohnung ist zudem nur eine Mini-PV-Anlage erlaubt. Zwar darf man auch Strom jenseits dieser Obergrenze erzeugen – in dem Fall drohen allerdings Probleme.

Denn: Die Installation muss dann zwingend von einem Elektriker geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Soll der überschüssige Strom zudem gegen Vergütung ins öffentlich Stromnetz eingespeist werden, treten zusätzliche Meldepflichten in Kraft. Darüber hinaus schaut der Netzbetreiber genauer hin – und auch das Finanzamt interessiert sich für die entstehenden Einnahmen.

Braucht man eine Genehmigung für ein Balkonkraftwerk?

Balkonkraftwerke, auch Mini-PV-Anlagen genannt, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch bevor Sie Ihre eigene Solaranlage installieren, sollten Sie wissen, welche Genehmigungen und Anmeldungen notwendig sind.

Anmeldung im Marktstammdatenregister

Der Betrieb eines Balkonkraftwerks erfordert eine gesetzliche Registrierung. Ihre Mini-PV-Anlage muss im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (MaStR) eingetragen werden.

Dafür nutzen Sie einfach den Online-Service der Bundesnetzagentur.

Diese Regelung wurde im April 2024 im Rahmen des Solarpakets vereinfacht. Die Anmeldung erfolgt nun ausschließlich online und erfordert nur wenige, leicht einzugebende Daten. Eine zusätzliche Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt.

Innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme müssen Sie Ihre Anlage im MaStR eintragen. Nutzen Sie hierfür den Online-Service der Bundesnetzagentur. Im Anmeldeprozess geben Sie verschiedene Informationen ein, wie:

- Standortdaten

- Kontaktinformationen

- Technische Anlagendaten

- Gegebenenfalls Unternehmensform

Änderungen an Ihrer PV-Anlage können jederzeit im System aktualisiert werden.

Ist ein zweiter Stromzähler notwendig?

Für den Betrieb einer steckerfertigen PV-Anlage ist ein zweiter Stromzähler nicht zwingend erforderlich. Die Bundesnetzagentur schreibt vor, dass jede Stromentnahme und Einspeisung erfasst werden muss. Die Einspeisemessung dient jedoch hauptsächlich Informationszwecken.

Ein Problem stellt der ältere Ferraris-Zähler dar, der bei Einspeisung rückwärts laufen kann. Der Netzbetreiber kümmert sich um dieses Problem und installiert in der Regel einen modernen Zähler.

Strafen bei Nichtanmeldung

Die Anmeldung Ihrer Mini-PV-Anlage ist in der Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) vorgeschrieben. Laut § 5 dieser Verordnung müssen alle Betreiber ihre Einheiten im Marktstammdatenregister eintragen. Bei Nichtanmeldung droht ein Bußgeld, es sei denn, die Anlage ist inselbetrieben und somit nicht an das öffentliche Netz angeschlossen.

Balkonkraftwerke über 800 Watt

Balkonkraftwerke sind nur bis zu einer Leistung von 800 Watt als Mini-PV-Anlagen anerkannt. Bei Überschreitung dieser Grenze müssen sie als reguläre Solaranlagen angemeldet werden und dürfen nicht eigenständig installiert werden. Größere Anlagen unterliegen zudem anderen steuerrechtlichen Vorgaben.

Besondere Regelungen bei Mietwohnungen

Mieter benötigen in der Regel die Genehmigung ihres Vermieters, um ein Balkonkraftwerk zu betreiben. Ausnahmen gibt es bei denkmalgeschützten Gebäuden. Die Installation darf das Gebäude nicht beschädigen oder andere Mieter stören. Vermieter können eine fachgerechte Ausführung verlangen. Sind bauliche Veränderungen notwendig, ist die Zustimmung des Vermieters erforderlich. Diese Regelung könnte jedoch durch eine geplante Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes gelockert werden.

Was muss man für ein Balkonkraftwerk anschaffen?

Für die Installation eines Balkonkraftwerks benötigen Sie drei Hauptkomponenten:

- Ein Solarmodul

- Einen Wechselrichter

- Eine Anschlussleitung mit Kabel und Schuko-Stecker oder ein Wieland-Set

Zwar können Sie alle diese Teile einzeln erwerben, doch das ist oft umständlich und kann teuer werden. Eine praktische Alternative ist der Kauf eines Komplettsets. Diese steckerfertigen Mini-PV-Anlagen enthalten alle wesentlichen Komponenten. Allerdings sind Halterungen, WLAN-Module oder andere spezielle Teile nicht immer im Lieferumfang enthalten. Auch ein optionaler Speicher muss meistens separat erworben werden.

| Warnung vor mangelhaften Wechselrichtern |

| Im Jahr 2023 warnte die Bundesnetzagentur vor minderwertigen Wechselrichtern für Balkonkraftwerke, die sowohl im stationären als auch im Online-Handel angeboten werden. Einige dieser Geräte überschreiten gesetzliche Grenzwerte für elektromagnetische Verträglichkeit oder entsprechen nicht den europäischen Normen und Sicherheitsstandards. Ein Beispiel dafür ist der chinesische Hersteller Deye.

Beim Kauf eines Wechselrichters sollten Sie darauf achten, dass das Gerät ein CE-Kennzeichen trägt, eine deutsche Bedienungsanleitung beiliegt und ein europäischer Ansprechpartner verfügbar ist. Zudem muss der Steckertyp in Deutschland passen. Die Bundesnetzagentur empfiehlt, sich vorab bei vertrauenswürdigen Quellen wie Verbraucherzentralen oder der Stiftung Warentest über den Anbieter zu informieren. |

Balkonkraftwerk: Wie nimmt man es in Betrieb?

Relativ unkompliziert. Balkonkraftwerke lassen sich im Prinzip auch ohne Vorkenntnisse aufbauen und betreiben. Zunächst montiert man die Halterung für die Solar-Panele am gewünschten Ort. Im Anschluss werden dann die Module in der Halterung befestigt und der sogenannte Wechselrichter angebracht. Der spielt eine wesentliche Rolle für die Mini-Photovoltaik-Anlage, denn: Er wandelt den Strom aus den Solar-Panelen so um, dass er für Haushaltsgeräte genutzt werden kann.

Der erzeugte Strom wird also in den Wechselrichter geleitet und von diesem in das Hausnetz eingespeist. Abschließend muss das Balkonkraftwerk lediglich noch mit der Hausstromanlage verbunden werden. In der Praxis lauern allerdings kleinere Stolpersteine. Darunter beispielsweise die optimale Ausrichtung der Solarpanels und die Kabelverlegung. Sollte auf dem Balkon nämlich keine Außensteckdose vorhanden sein, muss für das Balkonkraftwerk eine Kabelverbindung nach innen gelegt werden.

Das ist bei der Montage zu beachten

Ob sich ein Balkonkraftwerk finanziell lohnt, hängt vor allem von der richtigen Anbringung ab. Ein optimaler Winkel von 30 bis 40 Grad zum Horizont und eine Ausrichtung nach Süden sind ideal. Schatten auf den Modulen oder eine suboptimale Neigung mindern die Stromausbeute erheblich.

Sie dürfen Ihre Mini-PV-Anlage selbst installieren. Frühere Bauvorschriften, die Solarpanels mit Glasabdeckung nur bis zu einer Höhe von 4 Metern erlaubten, sind nicht mehr gültig. Balkonkraftwerke fallen nicht unter die Bauproduktbestimmungen der Landesbauordnungen.

Wer ein Balkonkraftwerk kaufen möchte, sollte darauf achten, den erzeugten Strom möglichst tagsüber zu nutzen, wenn die Sonneneinstrahlung am stärksten ist. Moderne Haushaltsgeräte mit Zeitschaltfunktionen, wie Wasch- oder Spülmaschinen, können etwa mittags automatisch starten. Komplettsets mit einem speziellen Batteriespeicher sind ab etwa 1000 Euro erhältlich und ermöglichen die zeitversetzte Nutzung des selbst erzeugten Solarstroms.

Nach der Installation sind Solarpanels nahezu wartungsfrei. Eine jährliche Reinigung ist jedoch sinnvoll, da Witterungs- und Umwelteinflüsse die Leistung beeinträchtigen können. Gepflegte Module haben eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren. Hersteller gewähren auf Wechselrichter in der Regel eine Garantie von 10 bis 15 Jahren.

Wie funktioniert die Einspeisung?

Für die Einspeisung kann ein Balkonkraftwerk einfach und unkompliziert mit einem gewöhnlichen Schuko-Stecker in die Steckdose gesteckt werden. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) empfiehlt allerdings entweder eine feste Verkabelung oder den Anschluss über eine sogenannte Wieland-Steckdose – die verfügt über einen zusätzlichen Sicherungsmechanismus.

Der Nachteil: Sie ist etwas teurer und muss darüber hinaus vom Elektriker installiert werden. Für eine Wieland-Steckdose inklusive Installation fallen zwischen 250 und 275 Euro an. Diesbezüglich zu berücksichtigen ist zudem: Hierzulande verkaufte Balkonkraftwerke besitzen meist einen Wechselrichter mit Netz- und Anlagenschutz. Durch den liegt keine Spannung mehr am Balkonkraftwerk an, sobald der Stecker gezogen wird. Ein Schuko-Stecker ist folglich nicht automatisch unsicherer als ein Wieland-Stecker. Es könnte im Schadensfall allerdings sein, dass die Versicherung bei einem Schuko-Stecker die Leistung verweigert.

Apropos Einspeisung: Theoretisch kann man die gewonnene Energie auch in das Stromnetz einspeisen und dem Stromanbieter in Rechnung stellen. Das ist allerdings aufwändig und nur in den seltensten Fällen lohnenswert. Auch die noch unklare Rechtslage diesbezüglich hält viele Verbraucher davon ab, selbst erzeugten Strom weiterzuverkaufen.

Wie kann ich die Stromproduktion messen?

Klar: Wer selbst Strom erzeugt, möchte auch wissen, ob es sich lohnt und was die Anlage so produziert. Die kleinen Balkonkraftwerke verfügen allerdings über keinen sogenannten Ertragszähler, der den von der Anlage erzeugten Strom anzeigt. Wie kann man beim Balkonkraftwerk also die Stromproduktion messen? Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten – je nach dem, wie das Balkonkraftwerk angeschlossen ist und welcher Wechselrichter zum Einsatz kommt.

- Erfolgt der Anschluss über einen Schuko-Stecker, kann darüber ohne großen Aufwand ein Stromzähler verbunden werden. Entsprechende Messgeräte sind ab ca. zehn Euro im Fachhandel erhältlich und in zahlreichen Varianten verfügbar, sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.

- Ist das Balkonkraftwerk hingegen über einen Wieland-Anschluss mit der Hausanlage verbunden, gestaltet es sich die Messung etwas komplizierter. Zwar gibt es auch Wieland-Steckdosen mit Stromzähler. Wie bereits erwähnt müssen diese allerdings vom Fachmann installiert werden. Zudem sind sie etwas teurer – und die Auswahl ist kleiner.

- Die Komfort-Option in puncto Stromproduktion messen: Wechselrichter mit WLAN-Funktionalität. Die informieren per Smartphone-App über die erzeugte Strommenge und speichern die Daten auf Wunsch zur langfristigen Auswertung.

Gibt es eine Förderung für Balkonkraftwerke?

Die Bundesländer Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen sowie immer mehr Städte und Gemeinden bieten finanzielle Unterstützung für Mieter an, die Mini-Solaranlagen anschaffen und installieren möchten. Je nach Wohnort und Leistung der Anlage liegen die Förderbeträge zwischen 50 und 500 Euro. Diese Zuschüsse müssen teilweise vor dem Kauf, teilweise danach beantragt werden.

Zusätzlich entfällt seit 2023 die Mehrwertsteuer auf Mini-Solaranlagen, was den Kaufpreis für Privatpersonen um weitere 19 % reduziert. Eine Einspeisevergütung für überschüssigen Solarstrom, der ins öffentliche Netz eingespeist wird, gibt es bei Balkonkraftwerken nicht. Nur Betreiber größerer Photovoltaikanlagen haben die Möglichkeit, ihren Solarstrom an Netzbetreiber zu verkaufen.

Muss ich das Balkonkraftwerk versichern?

Eine spezielle Photovoltaikversicherung ist für Balkonkraftwerke nicht notwendig. Die meisten Mieter sind bereits durch ihre Hausratversicherung ausreichend abgesichert. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat 2023 seine Musterbedingungen für Hausratversicherungen angepasst. Wer eine neue Hausratversicherung abschließt, kann darauf vertrauen, dass das Balkonkraftwerk unkompliziert mitversichert ist.

Für bestehende Verträge empfiehlt der GDV, mit dem Versicherer über das Balkonkraftwerk zu sprechen. In der Regel lassen sich alte Policen auf die neuen Bedingungen umstellen. Mit einer Hausratversicherung ist das Balkonkraftwerk genauso wie der übrige Hausrat gegen Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer und Überspannungsschäden durch Blitzschläge abgesichert.

Auch die Haftpflichtversicherung kann beim Schutz der Mini-Solaranlagen eine Rolle spielen. Sollte sich beispielsweise ein Modul lösen und den Balkon des Nachbarn beschädigen, greift die private Haftpflichtversicherung. Daher ist es ratsam, auch diese Versicherung zu informieren. Zudem sind Schäden durch Kurzschlüsse oder fahrlässige Bedienung abgedeckt.

Balkonkraftwerk mit Speicher – lohnt sich das?

In der Regel wird der nicht genutzte Strom aus der Stecker-Solaranlage ins Stromnetz eingespeist. Da stellt sich die Frage, ob sich ein Stromspeicher lohnt, auch im Hinblick auf die Anschaffungskosten. Da die Minispeicher nur 800 Watt Maximalleistung haben dürfen, produzieren sie sehr viel weniger Strom als herkömmliche Photovoltaikanlagen. Da sollte man sich genau überlegen, ob sich die Anschaffung eines Speichers lohnt.

Schaut man auf die Anschaffungskosten, zeigen sich sehr schnell die Unterschiede. Anlagen ohne Speicher sind bereits ab 600 Euro erhältlich, Balkonkraftwerke mit Stromspeicher kosten hingegen schnell mehr als 2.000 Euro. Hier müssen Sie genau rechten, bis wann sich die Mehrkosten amortisieren. Der große Vorteil: Mit einem Stromspeicher machen Sie sich unabhängiger vom Energieanbieter. Speicher lassen sich übrigens auch nachrüsten, wenn Sie bereits im Besitz eines Balkonkraftwerks sind.

Kilowatt Peak vs. Kilowattstunde: PV-Anlagen richtig bewerten

Rund um Solaranlagen tauchen eine Menge Begriffe aus, die für die Bewertung der Anlage enorm wichtig sind. Unser Whitepaper „Photovoltaikanlage richtig bewerten: Kilowatt Peak vs. Kilowattstunde“ führt uns in die Welt der Solartechnik und erklärt, wie man die Leistung und den Ertrag einer Photovoltaikanlage richtig einschätzt.

Ein Beitrag von: