Solarstrom aus dem All – Lösung für unsere Energieprobleme?

Klingt spacig, könnte aber bald Realität werden: Solarstrom aus dem All, mit Hilfe von Mikrowellen auf die Erde übertragen. Vor etwa einem Jahr haben die USA genau dies erstmals geschafft. Im April 2024 hat Japan seine Pläne vorgestellt, bereits 2025 will das Land Strom aus dem All ernten.

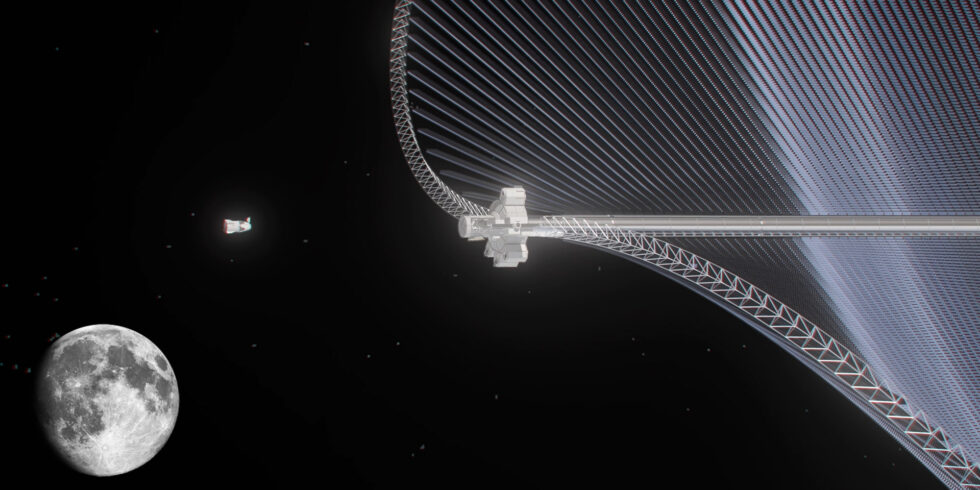

Dieser riesige Weltraumschmetterling könnte dazu beitragen, grüne Energie auf der Erde und auf dem Mond zu fördern.

Foto: Esa/Astrostrom

Energie aus Kohle, Öl oder Gas ist schmutzig und nur noch absehbare Zeit verfügbar, Atomstrom zu gefährlich – bleiben Sonnen- und Windenergie als Energiequellen der Zukunft. Doch warum sollen wir die Sonnenergie nicht dort anzapfen, wo sie herkommt – im Weltraum. Dort wäre die Ausbeute ungleich höher. Zahlreiche Länder arbeiten derzeit an dem Traum, Solarstrom im All zu sammeln und diesen dann per Mikrowellen zur Erde zu senden. Damit könnte man elegant das Problem umschiffen, dass die Sonne nur tagsüber scheint, im All ist sie rund um die Uhr verfügbar.

Die USA übertrugen erstmals Energie vom All zur Erde

Großbritannien, die EU, USA, Japan, Australien oder Südkorea – alle wollen an das begehrte Sonnenlicht, das im Weltall in unendlichen Mengen vorhanden ist und rund um die Uhr geerntet werden kann. Am weitesten scheint derzeit die USA zu sein. Das California Institut of Technology (CalTech) hat am 3. Januar 2023 ein kleines Raumfahrzeug in den Orbit geschickt, um zu erforschen, ob die geplante Art der Stromgewinnung auch in der Praxis machbar ist und reibungslos funktioniert. Zuvor wurden einige Tests auf der Erde erfolgreich abgeschlossen. Unter anderem konnte man Strom über eine Distanz von mehreren Kilometern drahtlos übertragen.

Im März 2023 hat der in die Erdumlaufbahn gestartete Prototyp einer Weltraum-Solarenergieanlage seine Fähigkeit zur drahtlosen Energieübertragung im Weltraum zum ersten Mal unter Beweis gestellt. Es konnte demnach nachweisbar Energie vom All zur Erde übertragen werden. „Durch die bisher durchgeführten Experimente haben wir die Bestätigung erhalten, dass MAPLE erfolgreich Energie an Empfänger im Weltraum übertragen kann“, sagt Ali Hajimiri, Bren-Professor für Elektrotechnik und Medizintechnik an der CalTech. „Wir waren auch in der Lage, das Array so zu programmieren, dass es seine Energie auf die Erde richtet, was wir hier am Caltech festgestellt haben. Wir hatten es natürlich auf der Erde getestet, aber jetzt wissen wir, dass es die Reise ins All überstehen und dort funktionieren kann.“

Die in den Orbit geschossenen Kacheln sind jeweils zehn mal zehn Zentimeter groß und wiegen weniger als drei Gramm. Im Weltall lassen sie sich zu 60 mal 60 Meter großen Modulen zusammenfügen, wobei das Ausfalten automatisch passiert. Aus den Modulen werden schließlich Solarfelder mit einer Größe von neun Quadratkilometern. Noch unklar ist, wie die riesigen Solarkraftwerke zur Sonne ausgerichtet werden. Werden die Kraftwerke höher ins Orbit geschossen, braucht es weniger Module, in einem niedrigeren Orbit braucht es mehr Module. Im ersten Fall bräuchte es 39 Raketenstarts, im zweiten Fall würden 13 Starts ausreichen. Alles auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, denn jeder Start der Trägerrakete verursacht zusätzlich hohe Kosten.

Mittlerweile sind die Test im All abgeschlossen, welche Erkenntnisse das Forschungsteam gewonnen hat, erfahren Sie in diesem Beitrag: Neue Erkenntnisse zu Solarenergie aus dem Weltraum gewonnen

Zwei Analysen zeigen das Potenzial für Europa auf

Die Europäische Weltraum Organisation ESA möchte ebenfalls an die Sonnenergie aus dem Weltall kommen und schlägt das seinen Mitgliedsländern mit dem Projekt Solaris vor. Zwei Machbarkeitsstudien sollen dabei helfen, die Mitglieder davon zu überzeugen, in Solarstrom aus dem All zu investieren. Die Ernte des Stroms sei zwar teuer, aber auch durchaus machbar, so ein erstes Studienerkenntnis. 2025 entscheidet die EU, ob solch ein Projekt realisiert werden soll.

Das Beratungsunternehmen Frazer-Nash hat errechnet, dass ab 2050 jährlich 800 Terawattstunden saubere Energie aus dem Weltall gewonnen werden könnte. Das wäre etwa ein Drittel der Stromerzeugung der Europäischen Union im Jahr 2020. Die Analyse skizziert weiterhin, dass weltraumgestützte Solarenergie die fossilen Energieträger und teils auch die Kernenergie aus den europäischen Energiemix verdrängen könnten. Kosten von über 400 Milliarden Euro ständen Einnahmen von rund 600 Milliarden Euro gegenüber.

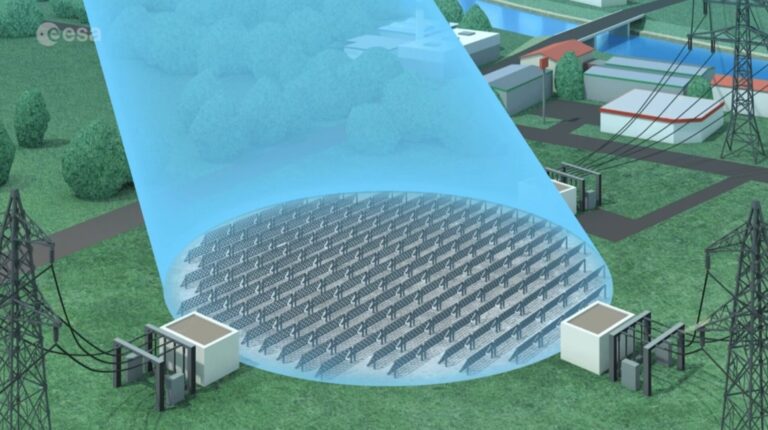

Die ESA zeigt im folgenden Video, wie solch ein Solarkraftwerk im All aussehen könnte:

Noch sehen die Entscheider dieses Vorhaben skeptisch, geht aus einer Machbarkeitsstudie von Roland Berger hervor. Insbesondere die hohen Kosten im Vorfeld werden kritisch betrachtet, zumal der Aufbau riskant ist und frühestens 2035 beginnen kann. Ein Problem: Um die gewünschte Strommenge auf die Erde zu bekommen, bräuchte es Bodenstationen, die jeweils 70 Quadratkilometer groß sind. Fachleute entgegnen, dass eine Doppelnutzung der Fläche etwa mit Landwirtschaft möglich sei.

Ein weiteres Problem bei der Verwirklichung: Die ESA verfügt derzeit über noch keine vollständig wiederverwendbaren Raketen – anders als die USA, dort gibt es das Starship von SpaceX. Solch eine mehrmals verwendbare Großrakete braucht es jedoch, um die Solaris-Anlagen ins All zu bringen. Diese wären riesig. Die angedachten Solaranlagen sollen ein bis zwei Gigawatt Strom produzieren, was der Leistung eines Kernkraftwerks entspricht. Dazu braucht es Solarpaneele auf einer Fläche von 15 Quadratkilometern, das ist in etwa so groß wie 200 Fußballfelder. Insgesamt wären die Stellaris-Anlagen um ein Vielfaches größer als die Internationale Raumstation ISS.

Im April 2023 unterzeichnete die ESA Verträge für zwei parallele Konzeptstudien für kommerzielle weltraumgestützte Solarkraftwerke. Diese sollen bis Ende 2023 abgeschlossen werden und als Referenz für das Gesamtprojekt SOLARIS dienen. Die Ergebnisse von SOLARIS sollten Europa in die Lage versetzen, bis Ende 2025 eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob ein umfassendes Entwicklungsprogramm für weltraumgestützte Solarenergie in kommerziellem Maßstab durchgeführt werden soll.

Bei der weltraumgestützten Solarenergie wird die Sonnenenergie mit Hilfe von Photovoltaikzellen in einer geostationären Umlaufbahn um die Erde in Strom umgewandelt. Der Strom wird dann drahtlos in Form von Mikrowellen mit einer Frequenz von 2,45 GHz an spezielle Empfangsstationen auf der Erde übertragen, die die Energie wieder in Strom umwandeln und in das lokale Netz einspeisen.

Foto: ESA

Solarstrom aus dem All für Erde und Mond

Im Juli 2023 schlug die Europäische Weltraumorganisation (ESA) in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Unternehmen Astrostrom ein Konzept namens Greater Earth Lunar Power Station (GE⊕-LPS) vor. Dieses e Konzept hat das Potenzial, eine umfangreiche Stromerzeugung mithilfe von Solarenergie zu ermöglichen, die nicht nur die Bewohner der Erde, sondern auch zukünftige Mondbewohner mit sauberer Energie versorgen kann.

Das Projekt ist Teil der ESA-Kampagne „Clean Energy – New Ideas for Solar Power from Space“ (Saubere Energie – Neue Ideen für Solarenergie aus dem Weltraum), die im Rahmen der Open Space Innovation Platform durchgeführt wird. Laut der ESA wird diese Kraftstation in Form eines Schmetterlings höchstwahrscheinlich über V-förmige Solarpaneele mit integrierten Antennen verfügen. Diese Paneele werden in einer spiralförmigen Konfiguration angebracht sein und sich über eine Fläche von einem Quadratkilometer erstrecken.

Theoretisch könnte diese Station Mikrowellenenergie im Megawattbereich an Solarpanel-Empfänger auf der Oberfläche des Mondes liefern. Die Studie geht davon aus, dass dieses Konzept konstant 23 Megawatt Strom liefern könnte, um verschiedene Mondoperationen durchzuführen. Darüber hinaus ist es Teil des Konzepts, die reichlich vorhandenen Ressourcen des Mondes zu nutzen, um die Kosten zu minimieren und den Transport einer umfangreichen Infrastruktur von der Erde zu vermeiden. Das Mondkraftwerk würde mit lunaren Ressourcen wie Eisen und Schwefel gebaut werden, die von der Mondoberfläche gewonnen werden, um Pyrit für Solarzellen herzustellen.

Auch die Briten wollen Solarstrom aus dem All

Anfang 2022 hat die britische Regierung angekündigt, rund 15 Milliarden Pfund, das entspricht etwa 19 Milliarden Euro, in eine Solarstation im Weltall zu investieren. Insgesamt haben sich über 50 britische Technologieunternehmen der U.K. Space Energie Initiative angeschlossen, darunter Schwergewichte wie der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus, die Universität Cambridge und der Satellitenhersteller SSTL. Die Initiative ist davon überzeugt, dass das Vereinigte Königreich durch das Beamen von Strom bis 2050 keine Treibhausgase mehr produzieren zu müssen.

Wie auch die ESA stützt sich die britische Initiative auf eine umfassende Studie des Beratungsunternehmens Frazer Nash. „Die Studie kam zu dem Schluss, dass dies technisch machbar ist und keine bahnbrechenden physikalischen Gesetze, neuen Materialien oder Bauteiltechnologien erfordert“, so Martin Soltau, Vorsitzender der Initiative. Die Briten wollen in den nächsten 12 Jahren alles Nötige dafür tun, dass bereits 2035 eine Gigawattleistung aus dem Weltraum auf die Erde gelangt.

Dazu wird gerade ein modulares Konzept mit dem Namen CASSIOPeiA erforscht, das steht für Constant Aperture, Solid-State, Integrated, Orbital Phased Array. Entwickelt wurde es vom britischen Ingenieurbüro International Electric Company. Der modulare Charakter des Orbitalkraftwerks ermöglicht es, es nach der Demonstrationsphase zu erweitern. Selbst der Demonstrator wäre jedoch riesig, mit einem Durchmesser von mehreren Kilometern, und würde 300 Starts einer Rakete in der Größe von SpaceX Starship erfordern, um es in die Umlaufbahn zu bringen, sagte Soltau.

Der Satellit würde in einer Höhe von 36.000 Kilometern (22.000 Meilen) über unserem Planeten kreisen und sowohl die Sonne als auch die Erde ständig im Blick haben. „Die Hauptfunktionen des Satelliten sind das Sammeln der Sonnenenergie über große, leichte Spiegel und die Konzentration der Optik auf photovoltaische Zellen, so wie wir es auf der Erde tun“, sagte Soltau. „Sie erzeugen Gleichstrom, der dann über Festkörper-Hochfrequenz-Leistungsverstärker in Mikrowellen umgewandelt und in einem kohärenten Mikrowellenstrahl zur Erde übertragen wird.“

China und das Omega-Projekt

Das chinesische Raumfahrprojekt Omega arbeitet ebenfalls an der Einspeisung von Solarenergie aus dem Weltall. Erste Tests auf dem Boden waren erfolgreich. So wurde zum Beispiel an der Xidian-Universität ein etwa 75 Meter hoher Stahlturm gebaut, der die Energie mittels Hochfrequenz-Mikrowellenstrahlen von den Satelliten abzapfen soll. Allerdings ist die Technik noch nicht völlig ausgereift, es ist beispielsweise noch nicht bekannt, welche Auswirkungen ein solch hochfrequenter Energiestrahl auf die Kommunikation oder den Flugverkehr hat.

Immerhin ist dem chinesischen Forschungsteam gelungen, Strom drahtlos in Form von Mikrowellen etwa 55 Meter weit zu übertragen. Das ist wenig im Vergleich zu den über 30.000 Kilometern, die das System später in der Praxis überwinden muss. Dennoch sind die Chinesen optimistisch, sind sie ihrem Zeitplan doch um drei Jahre voraus. Im Gegensatz zum amerikanischen System soll das aus China drei Vorteile besitzen: Weniger Steuerungsschwierigkeiten, geringerer Wärmeableitungsdruck und ein um 24 Prozent höheres Leistungs-Masse-Verhältnis. Bis 2028 planen die Chinesen einen eigenen Demonstrator.

Japan und der Strom aus dem All

Spätestens seit der Nuklearkatastrophe von Fukuoshima 2011, wird Atomstrom in der japanischen Bevölkerung sehr skeptisch betrachtet. Als Alternative wird Sonnenergie aus dem Weltall betrachtet, wobei erste Anstrengungen in dieser Hinsicht bereits vor der Katastrophe unternommen wurde. Im Jahr 2009 verabschiedete das japanische Parlament ein Weißbuch, in dem ein zunächst auf zehn Jahre befristetes Programm zur Entwicklung weltraumgestützter Sonnenenergie festgeschrieben war. In der Ausgabe des Weißbuchs von 2020 ist dieses Vorhaben weiterhin festgeschrieben.

Im Jahr 2014 stellte der Astrophysiker Susuma Sasaki vom Institute of Space and Astronautical Science der japanische Raumfahrtbehörde JAXA vor, wie ein kommerzielles Orbitalkraftwerk mit einem Gigawatt Leistung in den 2030er-Jahren zu realisieren sei. Das Kraftwerk würde über zehntausend Tonnen wiegen und Ausmaße von mehreren Kilometern haben. Die Forschenden schlagen vor, zwei Gittergerüste mit Spiegeln zu verwenden, die das Sonnenlicht zu jeder Tageszeit einfangen. In Sachen Übertragung der Energie mittels Mikrowellen gehören die Japaner zu den Vorreitern. So demonstrierte 2015 Mitsubishi Heavy Industries die Übertragung von zehn Kilowatt Leistung an eine Empfangseinheit, die 500 Meter entfernt war.

Japan will 2025 Strom aus dem Weltall ernten

Im April 2024 stellten die Japaner auf einer Konferenz in London das Projekt Ohisama (japanisch für Sonne) vor. Demnach soll bereits 2025 ein kleines Solarkraftwerk im All Strom zur Erde schicken. Koichi Ijichi, Berater des Forschungsinstituts Japan Space Systems, erläuterte auf der Konferenz zum Thema Energie aus dem All einige Details der Mission.

Laut Ijichi soll ein kleiner, rund 180 Kilogramm schwerer Satellit in 400 Kilometern Höhe etwa ein Kilogramm Energie übertragen. Damit erreiche die geplante Demonstration zwar nicht die für eine kommerzielle Nutzung erforderliche Größe, sei aber ein Schritt nach vorne. Mit einer Leistung von einem Kilowatt kann zum Beispiel ein kleines Haushaltsgerät wie ein Geschirrspüler je nach Größe etwa eine Stunde lang betrieben werden.

Der Satellit wird mit einem zwei Quadratmeter großen Solarpanel ausgestattet, um die Batterie zu laden. Die in der Batterie gespeicherte Energie wird dann in Mikrowellen umgewandelt und zu einer Antenne auf der Erde gesendet. Da sich Satelliten mit einer Geschwindigkeit von rund 28.000 Kilometern pro Stunde fortbewegen, müssen die Antennen auf der Erde in einem Abstand von 40 Kilometern verteilt werden. Die einzelnen Antennen haben wiederum einen Abstand von fünf Kilometern, um eine ausreichende Energieübertragung zu ermöglichen.

Weltraumgestützte Sonnenenergie schon lange ein Traum

Bereits seit den 1970er-Jahren träumen Forschende rund um den Globus davon, Sonnenenergie im Weltraum zu sammeln und auf die Erde zu übertragen. Das liegt insbesondere auch daran, dass mehr als die Hälfte der ankommenden Sonnenstrahlung auf dem Weg durch die Erdatmosphäre durch Effekte wie Reflexion und Absorption verloren geht. Mit weltraumgestützten Solarstromsystemen lässt sich dieses Problem umgehen.

Die Systeme würden das Sonnenlicht außerhalb der Atmosphäre in Mikrowellen umwandeln und zur Erde hin abstrahlen. Dadurch lassen sich die Verluste vermeiden, außerdem würde man die Ausfallzeiten durch den Wechsel von Tag und Nacht auf der Erde vermeiden – verursacht durch die Erdrotation. Das größte Problem liegt im Transport der riesigen Sonnenkraftwerke ins Weltall. Keine der heutigen Trägerraketen lässt einen wirtschaftlichen Betrieb zu. Das Know-How bezüglich der Physik ist vorhanden, die benötigen Materialien gibt es bereits, genauso sind Roboter verfügbar, die die Anlagen im All zusammenbauen könnten.

Die Übertragung der Sonnenenergie über große Distanzen birgt jedoch noch einige technische Hürden, wie das Fachmagazin Chinese Space Science and Technology erläutert. Unklar seien zum Beispiel die Einflüsse von Sonnenwinden oder der Gravition. Kurz gesagt: Wie stark werden diese Faktoren die Effizienz und Genauigkeit der kabellosen Energieübertragung beeinträchtigen?

Ein Beitrag von: