Wunder der Evolution: Wie aus der Tomate die Kartoffel wurde

Die Kartoffel entstand durch Kreuzung von Tomate und Etuberosum – ein Million Jahre altes Evolutionsrätsel ist gelöst.

Kartoffeln auf dem Acker: Die unscheinbaren Knollen sind das Ergebnis einer uralten Kreuzung zwischen tomatenähnlichen Pflanzen und wilden Verwandten.

Foto: Smarterpix / gdas

Die Kartoffel zählt heute zu den wichtigsten Nahrungsmitteln der Welt. Doch ihre Entstehung gleicht einem unerwarteten Kapitel der Pflanzenentwicklung. Ein internationales Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat jetzt gezeigt: Die Knolle, die wir als Kartoffel kennen, ist das Produkt einer natürlichen Kreuzung – zwischen einer tomatenähnlichen Pflanze und einer wildlebenden Art aus Südamerika, die selbst keine Knollen bildet.

Diese Hybridisierung fand vor rund 9 Millionen Jahren statt. Sie ermöglichte nicht nur die Entstehung der Knolle selbst, sondern auch eine erstaunliche Vielfalt innerhalb der Kartoffelverwandtschaft.

Inhaltsverzeichnis

Tomate + Etuberosum = Kartoffel

Tomaten und Kartoffeln gehören beide zur Gattung Solanum, die zur Familie der Nachtschattengewächse zählt. Doch nur die sogenannte Petota-Linie innerhalb dieser Gruppe bildet Knollen – jene unterirdischen Speicherorgane, die wir als Kartoffeln nutzen.

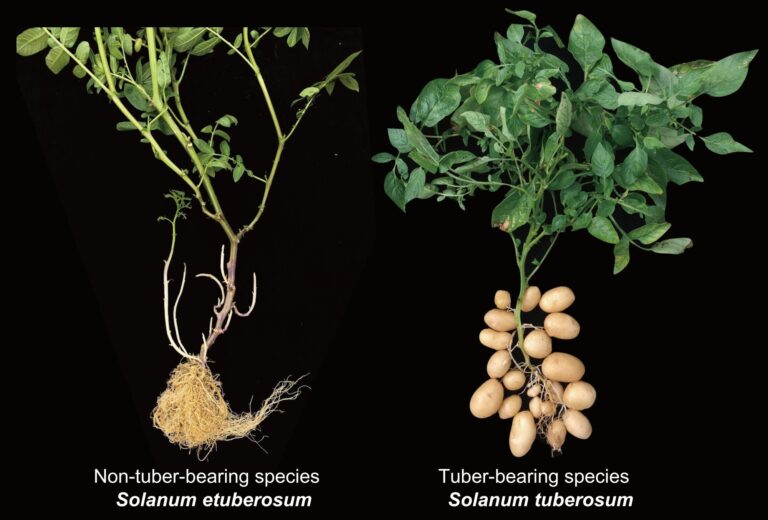

Lange war unklar, wie es zur Knollenbildung kam. Tomatenpflanzen und ihre nächsten Verwandten aus der Etuberosum-Gruppe sehen sich oberirdisch sehr ähnlich. Doch während Etuberosum-Pflanzen keine Knollen entwickeln, sind Kartoffeln genau dazu in der Lage.

Das Forschungsteam untersuchte mehr als 500 Genome von Wild- und Kulturkartoffeln. Darunter befanden sich 101 Vertreter*innen der Petota-Linie. Das Ergebnis: Alle getesteten Kartoffelarten tragen genetisches Material beider Elternlinien in sich – etwa 60 % stammen vom Etuberosum-Vorfahren, 40 % von der tomatenähnlichen Linie.

Die Gen-Schalter für Knollen

Ein besonders spannender Befund: Die Fähigkeit zur Knollenbildung hängt an zwei zentralen Genen. Das eine heißt SP6A – es signalisiert der Pflanze, wann sie mit dem Wachstum der Knollen beginnen soll. Dieses Gen stammt von der tomatenartigen Linie.

Das zweite Schlüsselgen nennt sich IT1. Es kontrolliert das Wachstum der unterirdischen Stängel, aus denen später Knollen entstehen. Dieses Gen wurde von der Etuberosum-Seite beigesteuert.

Beide Gene sind notwendig, damit eine Pflanze überhaupt Knollen bilden kann. „Unsere Ergebnisse zeigen, wie eine Hybridisierung zwischen Arten die Evolution neuer Merkmale auslösen und so die Entstehung weiterer Arten ermöglichen kann“, erklärt Sanwen Huang von der Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften.

Nicht knollentragende und knollentragende Arten der Kartoffelpflanze.

Foto: Yuxin Jia and Pei Wang

Die Anden als Katalysator

Zur Zeit der Hybridisierung hob sich das Anden-Gebirge rapide an. Neue Klimazonen und Lebensräume entstanden – vor allem in mittleren und großen Höhen. In diesen rauen, oft kühlen Regionen war es ein großer Vorteil, Nährstoffe unterirdisch zu speichern.

Knollen boten genau diese Möglichkeit. Zudem machten sie es den Pflanzen möglich, sich ohne Bestäubung oder Samenbildung zu vermehren. Ein einfacher Knollenabschnitt reichte aus, um eine neue Pflanze entstehen zu lassen.

Das erhöhte nicht nur die Überlebenschancen, sondern beschleunigte auch die Ausbreitung der jungen Kartoffellinie.

Evolution durch genetisches Mosaik

Die genetische Mischung aus den beiden Vorfahren ist bis heute im Erbgut aller Kartoffeln erhalten – als eine Art Mosaik. Jede Pflanze trägt Merkmale beider Linien in sich.

Diese Kombination war offenbar besonders fruchtbar. Die Nachkommen konnten sich in vielen unterschiedlichen Lebensräumen behaupten – von feuchten Hochgebirgswäldern bis zu trockenen Graslandschaften.

Das Forschungsteam konnte nachweisen, dass das Tempo der Artbildung in der Petota-Linie um mehr als 30 % höher lag als in anderen Gruppen innerhalb der Gattung Solanum.

Keine Knolle ohne Hybridisierung

Dass sich ausgerechnet zwei verschiedene Pflanzenlinien kreuzen und dabei ein völlig neues Merkmal – die Knolle – entsteht, ist ein seltener Fall sogenannter homoploider Hybridisierung. Dabei bleibt die Chromosomenanzahl der Eltern erhalten, die Nachkommen sind trotzdem genetisch neu kombiniert.

„Wir haben endlich das Rätsel um die Herkunft der Kartoffel gelöst“, so Huang. Auch Zhiyang Zhang vom Agricultural Genomics Institute in Shenzhen hebt die Bedeutung der Studie hervor: „Wildkartoffeln sind sehr schwer zu beproben, daher stellt dieser Datensatz die umfassendste Sammlung von Genomdaten zu Wildkartoffeln dar, die jemals analysiert wurde.“

Ohne diese uralte Kreuzung wäre die Kartoffel, wie wir sie heute kennen – ob als Nahrungsmittel oder Wildform – nie entstanden.

Ein Beitrag von: