Neue Systeme erfassen Flugbahn von Weltraumschrott

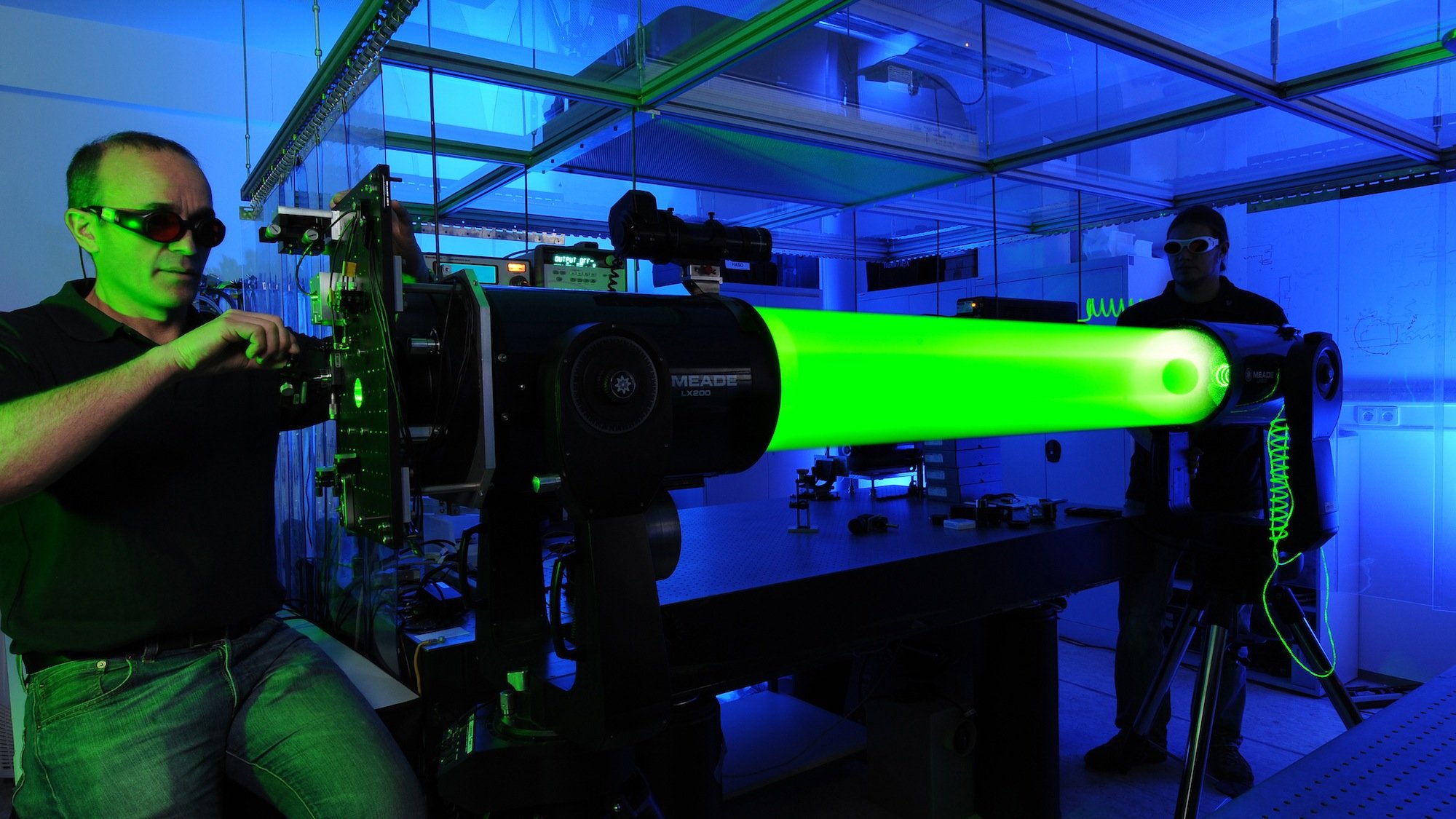

Mit einer neuen Methode erfassen Wissenschaftler die Flugbahnen von Weltraummüll und hoffen Zusammenstöße mit Satelliten verhindern zu können. Neben optischen Teleskopen sind auch Laser im Einsatz. Der gezielte Abschuss von Schrottteilen per Laser ist zukünftig möglich.

Bisher nutzen die Stuttgarter DLR-Forscher an ihrem Standort auf der Uhlandshöhe das Sonnenlicht der Dämmerungsphase, um Weltraumobjekte auszumachen. In naher Zukunft wollen die Wissenschaftler die Objekte mit einem Laser anstrahlen, um noch exaktere Messungen vornehmen zu können.

Foto: DLR/Frank Eppler

Seitdem 1957 mit Sputnik-1 der erste Satellit ins All befördert wurde, wächst die Zahl der Weltraumobjekte rasant. Inzwischen hat sich im Orbit um die Erde eine fliegende Müllhalde angehäuft, die immer mehr zum ernsthaften Problem wird. Aktive und nicht-aktive Satelliten, Fragmente ausgedienter Raketenoberstufen, verlorenes Werkzeug bei Astronauteneinsätzen und unzählige winzige Trümmerstücke vergrößern die Gefahr, dass es zur Kollision mit einem Satelliten oder gar der Internationalen Raumstation kommen kann.

DLR-Chef Wörner: „Im Orbit muss endlich aufgeräumt werden.“

Am Wochenende hat Johann-Dietrich Wörner, Leiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), erneut darauf hingewiesen, dass vom Weltraumschrott enorme Gefahren ausgehen. „Ich halte es für dringend notwendig, unseren Orbit endlich aufzuräumen“, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber eine Idee, wie der Aufräumtrupp in Zukunft ausgerüstet sein könnte, hat Wörner bereits: Mit Hilfe eines leistungsstarken Lasers könnte der Weltraumschrott erfasst und seine Bahn so verändert werden, dass er in der Atmosphäre verglüht.

Daran wird im Stuttgarter DLR-Institut für Technische Physik bereits seit einigen Jahren gearbeitet. Zwar sind die Forscher noch weit davon entfernt, den Schrott im All mit der Laserkanone zu zerstören, aber die Aussichten sind vielversprechend. Und die Bedrohung wächst, denn „schon ein Teilchen mit einem Durchmesser von einem Zentimeter kann beim Auftreffen einen Satelliten komplett zerstören“, erklärt Wolfgang Riede, der Leiter des DLR-Projektes in Stuttgart. Zunächst heißt es allerdings, die Weltraumobjekte überhaupt erst korrekt in ihrer Flugbahn im niedrigen Orbit von bis zu 1000 Kilometern Höhe zu erfassen.

Mit starken Lasern wollen DLR-Forscher künftig Weltraumschrott im All so aus der Bahn schubsen, dass er in der Erdatmosphäre verglüht.

Quelle: DLR

Dazu ziehen die Astronomen mit einem optischen Teleskop zur Sternwarte auf der Uhlandshöhe. Die von ihnen beobachteten Gegenstände sind rund acht Kilometer pro Sekunde schnell und über dem Stuttgarter Talkessel nur wenige Minuten sichtbar. Um das Zeitfenster optimal zu nutzen, fährt das Spiegelteleskop in eine vorbestimmte Position. Sobald der erwartete Satellit durch das Sichtfeld des Teleskops fliegt, macht die angeschlossene Kamera eine Aufnahme. Dann fährt das Teleskop in die nächste Position, wartet auf den Satelliten und macht ein weiteres Bild. Pro Überflug entstehen auf diese Weise 10 bis 20 Aufnahmen.

Mit ihrer Hilfe können die Forscher nun sehr präzise die Flugbahn des verfolgten Objekts bestimmen. „Bereits jetzt können wir die auf der Uhlandshöhe gewonnenen Daten nutzen, um bestehende Bahndaten von Weltraumobjekten in ihrer Genauigkeit zu verbessern“, erläutert Wolfgang Riede. Seit dem Start der Arbeiten im Frühjahr 2013 hat das Stuttgarter Wissenschaftlerteam rund 100 Weltraumobjekte beobachtet und vermessen.

Leistungsstarker Laser soll Objekte beobachten und zum Absturz bringen

In zwei Jahren wollen Riede und sein Team zum nächsten Schritt übergehen: „Bisher nutzen wir das Sonnenlicht in der Dämmerungsphase, um die Weltraumobjekte auszumachen, was wir passiv-optische Detektion nennen. Um noch exaktere Messungen vornehmen zu können, wollen wir unsere Zielobjekte mit Hilfe eines Lasers anstrahlen“, erklärt Riede die weiteren Planungen. Dass dies möglich ist, haben die Stuttgarter Forscher in Zusammenarbeit mit der Laserstation Graz des Instituts für Weltraumforschung bereits bewiesen.

2012 spürte der Laserstrahl, den die Laserstation Graz nach den Berechnungen der DLR-Forscher ins All schickte, mehr als 20 verschiedene Raketenteile in einer Entfernung von 500 bis 1.800 Kilometern auf. Nun wollen die Wissenschaftler einen Laser bauen, der pro Sekunde 1.000 Pulse vom Boden ins Weltall schickt, um das von den Schrottteilchen reflektierte Licht mit größter Empfindlichkeit aufzuzeichnen.

Lasertechnik soll in zehn Jahren zur Verfügung stehen

Mit dem Einsatz der neuen Lasertechnologie rechnen die Stuttgarter Astronomen in etwa zehn Jahren. Dann könnte der Weltraumschrott nicht nur vermessen, sondern auch verringert werden. Denn wenn der Laserstrahl auf ein Teilchen trifft, verdampft Material auf dessen Oberfläche und das Teilchen verlangsamt sich. Schon wenn sich die Geschwindigkeit um nur 200 Meter pro Sekunde verringert, würde das Objekt in den nächsten Jahren langsam absinken und bei der Annäherung an die dichtere Atmosphäre verglühen. Auf diese Weise könnte der Anteil an Weltraummüll kontinuierlich vermindert werden, glauben die Forscher. Ansonsten wären in 20 bis 30 Jahren so viele Schrott-Teilchen in einer Umlaufbahn um die Erde, dass in den wichtigen erdnahen Bahnen Raumfahrt kaum noch möglich sein wird.

Ein Beitrag von: