Wasserkraft: Ökologisches Vorbild mit Einschränkungen

Die Wasserkraft ist nach dem Verbrennen von Holz die wohl älteste Form der Energiegewinnung. Seit Jahrtausenden klappert die Mühle am rauschenden Bach, etwa um Mehl zu mahlen. Heute ist die Wasserkraft ein wichtiger Baustein in der nachhaltigen Versorgung mit Strom. Wasserkraft schneidet in der Ökobilanz vorbildlich ab. Wirklich ökologisch ist sie jedoch nur, wenn strenge Auflagen zum Gewässerschutz befolgt werden.

Etwa 7700 Wasserkraftanlagen – über 90 % davon Kleinwasserkraftanlagen mit Leistungen unter 1 MW – steuern in Deutschland pro Jahr gut 21 TWh bei. Das sind 3,5 % der gesamten Stromerzeugung. Im weltweiten Vergleich ist das bescheiden, dort sind es 15 %.

Auch wenn der Beitrag der Wasserkraft zur Stromerzeugung in Deutschland relativ klein ist, ist er doch umso wichtiger. Denn von allen regenerativen Energieträgern liefert allein die Wasserkraft neben der Biomasse Grundlaststrom, steht also rund um die Uhr zur Verfügung.

Bei der Ökobilanz ist die Wasserkraft fast vorbildlich. Ältere Ökobilanzierungen aus den 1990er-Jahren kommen auf CO2-Emissionen zwischen 4 g CO2/kWh und 13 g CO2/kWh, die vor allem beim Bau der Staudämme und Wehre anfällt. Im späteren Betrieb, der viele Jahrzehnte nahezu ohne weiteren Einsatz von Energie und damit Emissionen erfolgt, ist der CO2-Ausstoß nahezu null. Gleiches gilt auch für alle anderen Emissionen und den Verbrauch von Rohstoffen.

Die Ökobilanz der Wasserkraft ist vorbildlich

Zum gleichen Ergebnis kommen Experten des Schweizer Paul Scherrer Instituts, die gemeinsam mit mehreren Schweizer Forschungseinrichtungen die Ecoinvent-Datenbank entwickelt haben. Diese enthält nicht nur klassische Ökobilanzen, sondern auch weitergehende ökologische Auswirkungen in Form von Umweltbelastungspunkten bewertet. Dort ist die Wasserkraft mit knapp 20 Umweltbelastungspunkten vorbildlich. Erdöl liegt bei über 250, Kernenergie bei rund 150 Punkten.

Obwohl die Wasserkraft eine ziemlich saubere Ökoweste hat, ist ihr Ausbaupotenzial in Deutschland begrenzt. Verschiedene Studien schätzen es hierzulande auf maximal 5 TWh – damit wird die Wasserkraft ihren Anteil am deutschen Strommix nicht mehr wesentlich steigern können.

Das hat ökologische Gründe. Die Wasserkraft erzeugt zwar sehr wenig Emissionen und Schadstoffe, sie greift dennoch erheblich in die Umwelt ein. Durch das Unterbrechen natürlicher Flussläufe durch Laufwasserkraftwerke ändert sich die Gewässerökologie erheblich.

Sand und Kies, Experten sprechen von Geschiebe, werden an den Staumauern aufgehalten und müssen ausgebaggert werden. So vertieft sich der Flusslauf nach dem Kraftwerk, die Auenlandschaft wird gestört. „Ein Laufwasserkraftwerk beeinflusst die Flusslandschaft viele Kilometer flussauf- und flussabwärts“, sagt Silke Wieprecht, die den Lehrstuhl für Wasserbau und Wassermengenwirtschaft am Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart leitet.

Umweltschützer beäugen vor allem die Fischdurchlässigkeit. Fische wandern flussaufwärts zu ihren Laichplätzen und müssen dabei auch die Wasserkraftwerke passieren. Früher war das unmöglich. Heute werden bei Neubauten und Modernisierungen immer Fischtreppen gebaut – sanft ansteigende Bäche, die um das Kraftwerk herumführen und den Fischen als Ausweichstrecke dienen.

Noch ungelöst ist die Frage, wie man die Fische nach ihrer Fortpflanzung dazu bringt, dort auch wieder flussabwärts zu schwimmen. Viele verenden an den Rechen vor den Turbineneinlässen oder werden in der Turbine zerhackt.

Gewässer- und Landschaftsschutz lässt Wasserkraft nur noch in kleinerem Umfang zu

Aus Gründen des Gewässer- und Landschaftsschutzes fördert das Erneuerbare-Energien-Gesetz nur noch Wasserkraftanlagen mit Leistungen von weniger als 5 MW – und das auch nur bei Nachweis ökologischer Verträglichkeit. Wie das geht, zeigt wieder ein Blick in die Schweiz. Dort wurde 2009 das 60 Jahre alte Laufwasserkraftwerk Wildegg-Brugg an der Aare als erstes seiner Art in der Schweiz mit einer Umweltdeklaration nach ISO 14025 zertifiziert.

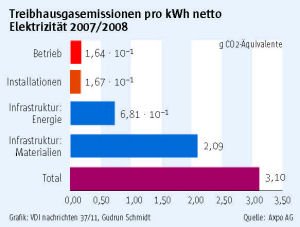

Sie schlüsselt unter anderem die CO2-Emissionen auf, die bei der Herstellung von Zement und beim Transport des Baumaterials mit Dampflokomotiven anfielen. Die Treibhausgasemissionen summieren sich danach über die gesamte Laufzeit von 80 Jahren umgerechnet auf nur 3,1 g CO2/kWh. Ähnlich günstig sieht die Umweltdeklaration für die rund hundert weiteren Posten in der Liste von Rohstoffen, Emissionen und Abfallstoffen aus (s. Kasten).

Die für Umweltschützer interessanteren Informationen finden sich im hinteren Teil der Deklaration. Dort wird detailliert aufgelistet, wie sich die Landschaft seit dem Bau des Kraftwerks verändert hat und welche Pflanzen- und Tierarten dort leben. Klar ist: Die biologische Vielfalt im Einzugsgebiet hat abgenommen. Andererseits listet die Erklärung viele Tier- und Pflanzenarten auf, die vom Aussterben bedroht sind und die hier eine Heimat gefunden haben. Die Hälfte der im Kanton Aargau lebenden Arten kommen in den Auen rund um das Kraftwerk vor, damit ist es „eines der bedeutendsten Auengebiete der Schweiz“, so der Betreiber,die Axpo AG.

Ganz anders liegt der Fall bei Speicherkraftwerken. Das können Talsperren sein, die Flüsse zu großen Seen aufstauen und bei hohem Energiebedarf Wasser durch Turbinen ablassen und den erzeugten Strom ins Netz speisen. Oder es sind Pumpspeicherkraftwerke, die zusätzlich ein unteres Becken haben, aus dem das Wasser mit billigem Strom zu Schwachlastzeiten in das obere Becken gepumpt wird. Der Vorteil: Das System ist geschlossen, es fließt kein Wasser ab. Daher gibt es auch keinen Fluss, dessen Artenvielfalt geschädigt werden könnte.

Umso kritischer richtet sich der Blick von Ökologen auf den Stausee, der ganze Bergtäler unter Wasser setzt, 55 ha sind es beim derzeit größten Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal in Thüringen, für dessen Bau sogar eine Bergspitze abgetragen und als Tal ausgebildet wurde.

Auch bei Pumpspeicherkraftwerken ist das Ausbaupotenzial mangels ökologisch vertretbarer Standorte begrenzt. Deutschland verfügt über 7 GW Pumpspeicherleistung, etwa 2,5 GW sollen nach derzeitigen Plänen langfristig dazu kommen. Mehr als die Hälfte, nämlich 1,4 GW, wird das Pumpspeicherkraftwerk Atdorf im Schwarzwald beisteuern, das die Schluchseewerke AG bis 2018 errichten will. Es wird dann das größte in Deutschland sein, mit einem komplett neuen Ober- und Unterbecken.

Wasserkraft: Ausbaupotenzial von Pumpspeicherkraftwerken begrenzt

Dass so ein Eingriff in die Landschaft überhaupt noch genehmigt wird, ist einer langen Vorbereitung und der ausgefeilten Umweltverträglichkeitsprüfung zu verdanken – und mehreren glücklichen Umständen. Umsiedlungen von Anwohnern, wie sie früher vorgenommen wurden, sind in Atdorf unnötig. Auch neue Hochspannungsleitungen sind überflüssig, weil eine bestehende Trasse ausreicht. Von den Baumaßnahmen sollen die Bewohner wenig mitbekommen, die für den Stausee ausgehobene Erde wird ringsum aufgehäuft und nicht abtransportiert.

Dennoch – es geht Fläche verloren. Ein ganzes Potpourri von Gesetzen – darunter das Waldschutzgesetz und das Bodenschutzgesetz – fordert als Ausgleich die ökologische Aufwertung der zehnfachen Fläche. Das geschieht, indem Wald aus der Nutzung genommen wird, so durch ein Verbot der aktiven Waldbewirtschaftung oder durch Einrichtung von Biotopen. 5500 ha hat der Betreiber für die Umweltverträglichkeitsprüfung untersuchen lassen, durch Dokumentation von Flora und Fauna, darunter sämtliche geschützte Arten. Sorgfalt ist wichtig, denn nach dem Bau lässt sich kaum noch etwas verbessern – im Gegensatz zu Laufwasserkraftwerken, die sich durch den Bau von Fischtreppen nachträglich ökologisch aufwerten lassen. „Atdorf ist ökologisch optimal“, versichert Nicolaus Römer, Technischer Vorstand der Schluchseewerke AG.

Ob das auch für Emissionen wie CO2 oder Feinstaub gilt, soll eine Folgestudie zeigen, denn solche Daten gibt es für Pumpspeicherkraftwerke nicht. Die Schweizer Ecoinvent-Datenbank führt Pumpspeicherkraftwerke mit 177 Umweltbelastungspunkten am Ende der Skala – der Energieeinsatz ist sehr hoch. Denn Pumpspeicherkraftwerke erzeugen keine zusätzliche Energie, sondern verschlingen bereits erzeugte, weil ihre Aufgabe darin besteht, Strom aus anderen Quellen so lange zu bunkern, bis er gebraucht wird. Das belastet die Ökobilanz, ist aber nötig, um die Netzstabilität beim Einsatz von mehr erneuerbaren Energien zu sichern. BERND MÜLLER

Wasserkraft im Öko-Fokus (u. a. am Bsp. des Schweizer Laufwasserkraftwerkes Wildegg-Brugg , Leistung 50 MW, Stromerzeugung im Schnitt ca. 300 GWh/a)

Öko-Primus mit beschränktem Potenzial

-Energetische Amortisation: für Wasserkraftwerke unter einem Jahr. Pumpspeicherkraftwerke sind nicht erfasst, da sie Strom speichern und nicht erzeugen.

-Materialaufwand: Für das 50- MW-Kraftwerk Wildegg-Brugg konzentriert sich der Materialaufwand/kWh vor allem auf den Bau der Anlage. Hauptbeiträge sind die Baumaterialien (Sand, Kies, Kalkspat und Ton) sowie Stahl. Alle anderen Materialien liegen unter 10-1 g/kWh und Jahr, bezogen auf eine Lebensdauer von 80 Jahren (Bau: 1949 bis 53).

-Treibhausgasemissionen: 3,1 g CO2-Äquivalent/kWh (Wild- egg-Brugg), es dominiert mit 95 % CO2 als Treibhausgas. Vergleichswert deutscher Strommix: Für 1 kWh wird 665 g CO2 emittiert.

-Flächenverbrauch/Naturschutz: Aufgrund der teils sehr großen Eingriffe in Gewässer und Landschaft spielen sie für die Ökologie der Wasserkraft eine dominante Rolle. Großes Aufsehen erregen Projekte wie der Drei-Schluchten-Staudamm in China. Um die Ökologiefolgen zu erfassen, braucht es langfristiges Monitoring, wie es z. B. der kanadische Energiekonzern Hydro Quebec betreibt. Generell wirken sich Wehre/Dämme stark auf Ökosysteme aus, zeigen Forschungen der TU München.

-Ökobilanzen aus letzter Zeit – wie jene zu Wildegg-Brugg – sind rar. Die meisten sind älter als zehn Jahre.

Ein Beitrag von: