Bauen mit System: So helfen Roboter beim Klimaschutz

Wie Roboter und digitale Planung klimaoptimiertes Bauen ermöglichen – mit Ziegeln, Beton und intelligenter Geometrie.

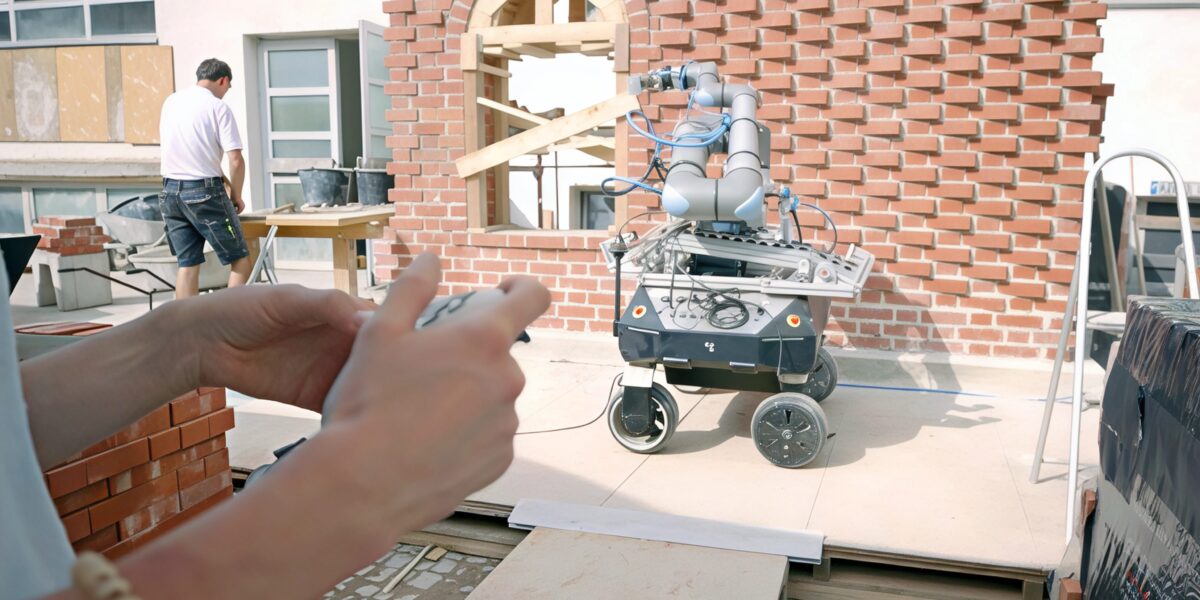

Roboter sind bei dem Bau einer klimaoptimierten Wand mit dabei. Hier bei einem Workshop mit der Bauinnung München-Ebersberg.

Foto: TUM

An der Technischen Universität München (TUM) wird derzeit ein spannendes Forschungsprojekt durchgeführt, das die Baustelle ins digitale Zeitalter überführen und die Folgen des Klimawandels mildern soll. Unter anderem setzen Forschende und Handwerker gemeinsam klimaoptimierte Fassaden um, bei denen Roboter präzise Ziegel oder 3D-gedruckte Betonelemente platzieren.

Durch gezielte Verschattung lassen sich Hitzeeffekte in Städten reduzieren – und das ganz ohne zusätzliche Technik. Dabei arbeiten Mensch und Maschine im Team. Das Ziel ist eine nachhaltige Bauweise mit einfachen Materialien, hoher Wiederverwendbarkeit und besserem thermischen Komfort.

Inhaltsverzeichnis

Kampf gegen den Klimawandel

Das Bauwesen steht unter Druck: Klimaziele, Ressourcenknappheit und steigende Temperaturen in Städten erfordern neue Ansätze. Ein zentrales Thema: Wie lassen sich Gebäude so gestalten, dass sie sich an das Klima anpassen, ohne ständig Energie zu verbrauchen? Forschende und Handwerker setzen dafür zunehmend auf digitale Werkzeuge – und auf Roboter, die auf der Baustelle mitarbeiten.

In München zeigten Nachwuchskräfte der Bauinnung, wie das in der Praxis aussehen kann. Zusammen mit einem Forschungsteam der TUM und einem mobilen Roboter entstand eine Ziegelwand, die sich gezielt gegen Hitzestrahlung wendet. Die Besonderheit: Jeder Ziegel wurde einzeln ausgerichtet – nicht per Hand, sondern durch einen Roboterarm, der sich wie ein Kollege in das Baustellenteam einfügte.

Der Roboter als Mitdenker

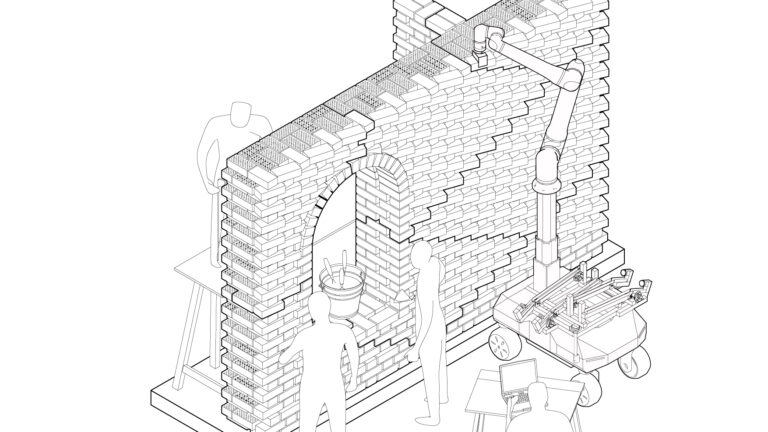

„Der Roboter bringt Präzision, wo Menschen an ihre Grenzen stoßen“, sagt Markus Bruckner, Ausbilder bei der Bauinnung München-Ebersberg. Genau dort setzt das Projekt an: Ein digitaler Entwurfsprozess ermittelt, wie viel Sonnenlicht auf welche Stelle der Fassade trifft. Daraus ergibt sich eine ideale Drehung oder Neigung jedes einzelnen Ziegels. Eine gerade Wand ist damit nicht mehr die Norm, sondern ein Kompromiss.

Die Umsetzung erfolgt durch einen Roboterarm, der auf einer mobilen Plattform montiert ist. Er greift jeden Ziegel, positioniert ihn nach den digitalen Vorgaben und platziert ihn millimetergenau. Die nötigen Daten stammen aus einem digitalen Zwilling der Wand. So ist der Bauprozess eng mit der Planung verknüpft.

„Der Roboter ist wie ein neuer Kollege“, sagt Architektin Julia Fleckenstein von der TUM. Ohne ihn wären solche komplexen Fassaden nicht machbar – jedenfalls nicht wirtschaftlich.

Hier wird Ihnen ein externer Inhalt von youtube.com angezeigt.

Mit der Nutzung des Inhalts stimmen Sie der Datenschutzerklärung

von youtube.com zu.

Maßgeschneiderter Hitzeschutz – ohne Hightechmaterialien

Das Ziel des Projekts: ein Hitzeschutz, der ohne aufwendige Technik auskommt. Keine beweglichen Teile, keine Sensoren – allein durch die Geometrie der Fassade entsteht eine wirksame Verschattung. Grundlage dafür ist das Mauerwerksmuster „Rat-Trap-Bond“, bei dem einzelne Ziegel vertikal gedreht oder leicht versetzt gesetzt werden. In ihrer neuen Variante sorgt diese Struktur dafür, dass bestimmte Flächen gezielt im Schatten liegen.

Die Optimierung der Ziegelpositionen erfolgt mit Softwaretools wie „Ladybug Tools“, die Sonnenstände, Tageszeiten und Verschattungsverläufe simulieren. Beispiel München: Von Juni bis August, zwischen 11 und 16 Uhr, sollten bestimmte Wandbereiche möglichst wenig direkte Einstrahlung erhalten. In einem Demonstrator konnten die Forschenden zeigen, dass so bis zu 85 % Verschattung erreicht werden – ganz ohne zusätzliche Bauteile.

Thermografiemessungen bestätigten: Verschattete Ziegelbereiche blieben bis zu 4,7 °C kühler als ungeschützte Stellen.

Additive Fertigung: Beton mit integriertem Klimaschutz

Ein zweiter Forschungsansatz zeigt, wie sich auch Betonfassaden an das Klima anpassen lassen – per 3D-Druck. Die Methode heißt „Selective Cement Activation“ (SCA). Dabei wird ein trockenes Zementbett gezielt mit einem flüssigen Aktivator verfestigt. So entstehen Bauteile ganz ohne Schalung, mit hoher Formfreiheit und auf den Millimeter genau.

Ein Projektteam der TU München, der TU Braunschweig und des Unternehmens Additive Tectonics entwickelte auf diese Weise Fassadenelemente mit integrierter Verschattung, tragender Struktur und Dämmung. Ein solches Element, rund drei Meter breit und über zwei Tonnen schwer, wurde im Maßstab 1:1 hergestellt und vor Ort thermisch getestet.

Der Entwurf basiert auf Ideen des Architekten Marcel Breuer aus den 1960er-Jahren. Neu ist die Umsetzung mit digitaler Technik: Jeder Bereich der Fassade erhält eine eigene Geometrie – je nachdem, wie stark er der Sonne ausgesetzt ist. So entsteht ein monolithisches Element, das Struktur, Dämmung und Sonnenschutz vereint.

Die Herausforderung: Die Kombination aus filigranen und massiven Bereichen erfordert eine genaue Steuerung von Feuchtigkeit und Temperatur beim Drucken. Künftige Entwicklungen könnten durch alternative Zuschläge nachhaltiger und stabiler werden.

Im Computer wird die verschattete Wand vor dem Bau simuliert.

Foto: TUM

Einfacher bauen – mit einem Material

Ob Ziegel oder Beton – beide Ansätze setzen auf monomaterielle Konstruktionen. Das heißt: Statt mehrere Schichten mit verschiedenen Funktionen zu kombinieren, bestehen die Wände nur aus einem Materialtyp – beispielsweise Ziegel in mehreren Reihen hintereinander. Das erleichtert nicht nur den Bau, sondern auch spätere Rückbau und Wiederverwendung.

Im Münchner Ziegelprojekt wurden wetterfeste Steine außen und dämmende Ziegel innen verwendet. Die Wand ist rund 55 Zentimeter dick – deutlich mehr als üblich. „Ziegel erlauben eine einfache und nachhaltige Bauweise“, sagt Maurermeister Bruckner. „Und mit monomateriellen Konstruktionen denken wir auch an den Rückbau und die Wiederverwendbarkeit.“

Mensch und Maschine: ein Team

Die robotische Bauweise bedeutet nicht, dass Menschen ersetzt werden. Im Gegenteil: „Kollaborative Robotik bedeutet nicht den Ersatz von Handwerk, sondern dessen gezielte Erweiterung“, betont Kathrin Dörfer, Professorin an der TUM. Die digitale Planung gibt den Takt vor, der Roboter sorgt für präzise Umsetzung, und die Handwerker*innen bringen ihr Wissen ein.

Das zeigte sich auch im Workshop: Mörtelauftrag, Nachjustierung und Materialkontrolle blieben in der Hand der Auszubildenden. „Anfangs war es ungewohnt, mit einem Roboter zu arbeiten“, sagt Maurerlehrling Dragan Stanojevic. „Aber inzwischen kann ich mir das sehr gut vorstellen.“

Diese Kombination aus Technologie und traditionellem Handwerk eröffnet neue Perspektiven. Gerade für junge Menschen macht sie den Bau attraktiver – als ein Berufsfeld, das sich mit der Zukunft verändert, statt von ihr überrollt zu werden.

Ein Beitrag von: