Supernova auf Abwegen: das geheime Leben der Neutrinos

Wie geheime Neutrino-Wechselwirkungen den Tod riesiger Sterne beeinflussen könnten – und was neue Experimente dazu beitragen können.

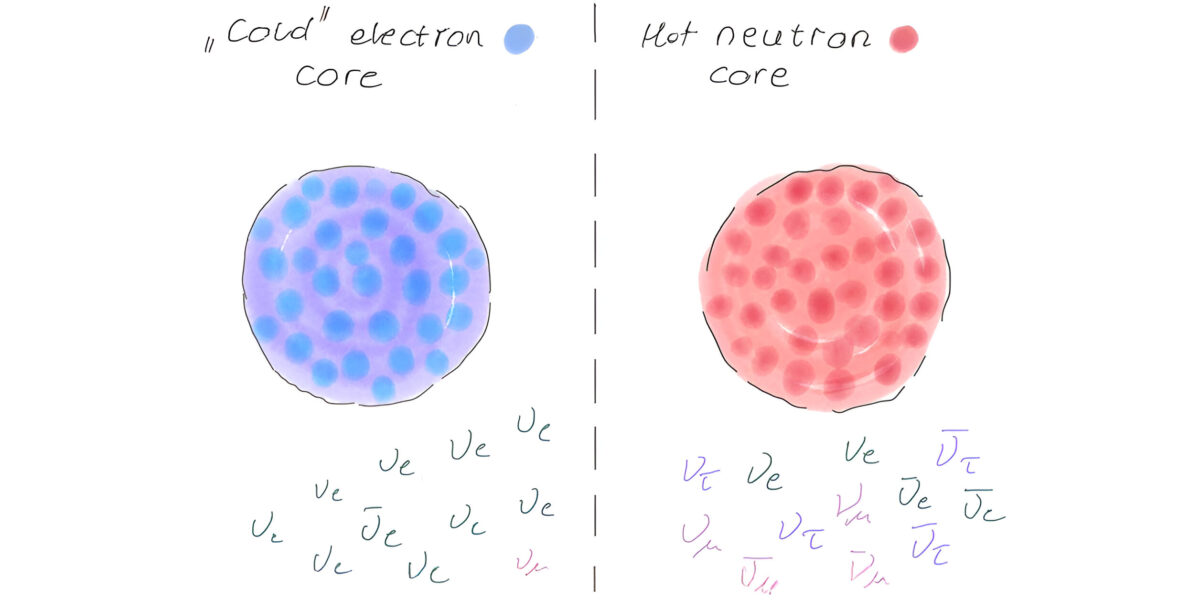

Linkes Feld: Wenn Neutrinos über Standardmodell-Wechselwirkungen miteinander kollidieren, ist der kollabierende Kern des massereichen Sterns relativ kalt, und die Neutrinos bestehen fast ausschließlich aus Elektronen. In diesem Szenario kann es zu einer Supernova-Explosion kommen, die in der Regel einen Neutronenstern als Überrest hinterlässt. Rechtes Feld: Wenn Neutrinos „geheime” Wechselwirkungen untereinander haben, können Elektron-Neutrinos in alle Flavours umgewandelt werden. Dies führt zu einer raschen Erwärmung, dem „Schmelzen” der Kerne und der schnellen Umwandlung der meisten Protonen in Neutronen. Anstelle eines Neutronensterns könnte ein Schwarzes Loch entstehen. Ob es zu einer Supernova-Explosion kommt, ist noch unklar.

Foto: George Fuller lab / UC San Diego

Neutrinos gehören zu den rätselhaftesten Teilchen im Universum. Neue Theorien zeigen: Diese kaum nachweisbaren Elementarteilchen könnten beim Kollaps riesiger Sterne weit mehr bewirken als bisher gedacht. Forschende vermuten sogar, dass sie Naturgesetze wie die Leptonenzahlerhaltung verletzen – mit direkten Folgen für die Entstehung von Neutronensternen oder Schwarzen Löchern. Detektoren wie DUNE sollen künftig zeigen, ob es tatsächlich geheime Wechselwirkungen im Neutrinosektor gibt.

Inhaltsverzeichnis

Unsichtbare Teilchen mit gewaltiger Wirkung

Sie durchdringen uns unbemerkt, Milliardenfach – und doch wissen wir kaum, wie sie wirklich funktionieren: Neutrinos. Diese elektrisch neutralen Teilchen gehören zur Familie der Leptonen und treten in drei Sorten auf – Elektron-, Myon- und Tau-Neutrinos. Im Alltag haben sie kaum messbare Effekte. Doch wenn massereiche Sterne sterben, spielen sie eine entscheidende Rolle.

Im Inneren kollabierender Sterne treiben sie komplexe Prozesse an, die darüber entscheiden, ob am Ende ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch entsteht. Und womöglich verstoßen sie dabei sogar gegen Regeln, die bislang als unverletzbar galten.

Der Moment, in dem Sterne explodieren

Wenn ein Stern mit mehr als acht Sonnenmassen seinen nuklearen Brennstoff aufgebraucht hat, beginnt sein Kern unter dem eigenen Gewicht zu kollabieren. Es entsteht eine sogenannte Kernkollaps-Supernova (CCSN). Innerhalb weniger Sekunden fallen die äußeren Schichten nach innen, während sich der Kern extrem verdichtet. Dabei werden enorme Mengen an Neutrinos freigesetzt – etwa 99 % der Gravitationsenergie strahlen in Form dieser Teilchen ab.

Doch welche Rolle spielen die Neutrinos in diesem Vorgang wirklich? Und verhalten sie sich dabei so, wie es das Standardmodell der Teilchenphysik vorsieht?

Geheime Wechselwirkungen als Auslöser?

Forschende vom Network for Neutrinos, Nuclear Astrophysics, and Symmetries (N3AS) sowie ein Team um Anna M. Suliga gehen dieser Frage auf den Grund. Ihre Idee: Vielleicht interagieren Neutrinos untereinander stärker als bisher angenommen – über sogenannte „geheime“ Kräfte, vermittelt durch hypothetische Teilchen wie Skalarbosonen (ϕ).

Diese könnten nicht nur dafür sorgen, dass Neutrinos verschiedener Sorten rasch ineinander umgewandelt werden, sondern sogar die sogenannte Leptonenzahl verletzen. Normalerweise bleibt diese Zahl in jeder Wechselwirkung erhalten – sie zählt die Differenz zwischen Leptonen und Antileptonen. Eine Verletzung dieser Regel wäre ein Hinweis auf neue Physik.

Instabilität durch Neutrino-Umwandlungen

In einem kollabierenden Stern kann die Materiedichte so hoch werden, dass die Neutrinos im Innern „gefangen“ sind. Sie bewegen sich dort nicht mehr frei, sondern stoßen aufeinander. Wenn nun Elektron-Neutrinos sich vermehrt in andere Sorten umwandeln – etwa in Myon- oder Tau-Neutrinos –, sinkt ihre Zahl im Kern. Das hat messbare Konsequenzen:

- Der sogenannte Fermi-Pegel der Elektron-Neutrinos fällt.

- Dadurch können mehr Elektronen mit Protonen reagieren.

- Die Anzahl freier Elektronen sinkt, was den inneren Druck reduziert.

- Gleichzeitig steigt die Entropie – der Prozess wird „heißer“.

- Schwere Atomkerne lösen sich auf, zurück bleibt ein Gemisch aus freien Neutronen und Protonen.

Kurz: Der Kollaps verändert seinen Charakter. Statt eines stabilen Neutronensterns könnte ein instabiler, hochenergetischer Kern entstehen – die Vorstufe eines Schwarzen Lochs.

Simulationen und Experimente sollen Klarheit schaffen

Das Team um Suliga beschränkt sich nicht auf theoretische Modelle. Sie rechnen auch durch, welche Kombinationen von Masse und Kopplung des hypothetischen ϕ-Bosons diese Effekte hervorrufen könnten – ohne bisherige Experimente zu verletzen. Ein großer Parameterraum bleibt dabei offen.

Neue Detektoren wie DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) oder das Forward Physics Facility (FPF) könnten helfen, diese Theorien zu überprüfen. Sie sollen sowohl Neutrinos aus Teilchenbeschleunigern als auch natürliche Signale aus dem Weltall aufzeichnen – etwa bei der nächsten beobachteten Supernova in unserer Galaxie.

Wenn sich der „Neutrino-Burst“ umkehrt

Das klassische Modell einer Supernova geht davon aus, dass zu Beginn der Explosion ein starker „Neutrino-Burst“ auftritt. Doch sollte sich die neue Physik bestätigen, könnte sich dieses Signal sogar in ein dominantes Antineutrino-Signal umkehren. Auch die Energieverteilung, das Schockverhalten und die Produktion schwerer Elemente durch sogenannte r-Prozesse wären davon betroffen.

Um diese Fragen zu beantworten, braucht es laut den Forschenden detaillierte hydrodynamische Simulationen. Erst wenn Transportmodelle, Reaktionsphysik und neue Wechselwirkungen vollständig gekoppelt betrachtet werden, lässt sich vorhersagen, ob ein thermischer „Pre-Bounce“ – ein vorzeitiger Kollaps-Stopp – wirklich möglich ist.

Ein Beitrag von: