Schrödingers-Katze? Dieses Stück Metall ist gleichzeitig hier und dort

Metallklumpen als Quantenwelle: Wiener Physiker zeigen, dass Nanopartikel aus Tausenden Atomen Schrödinger-Zustände bilden.

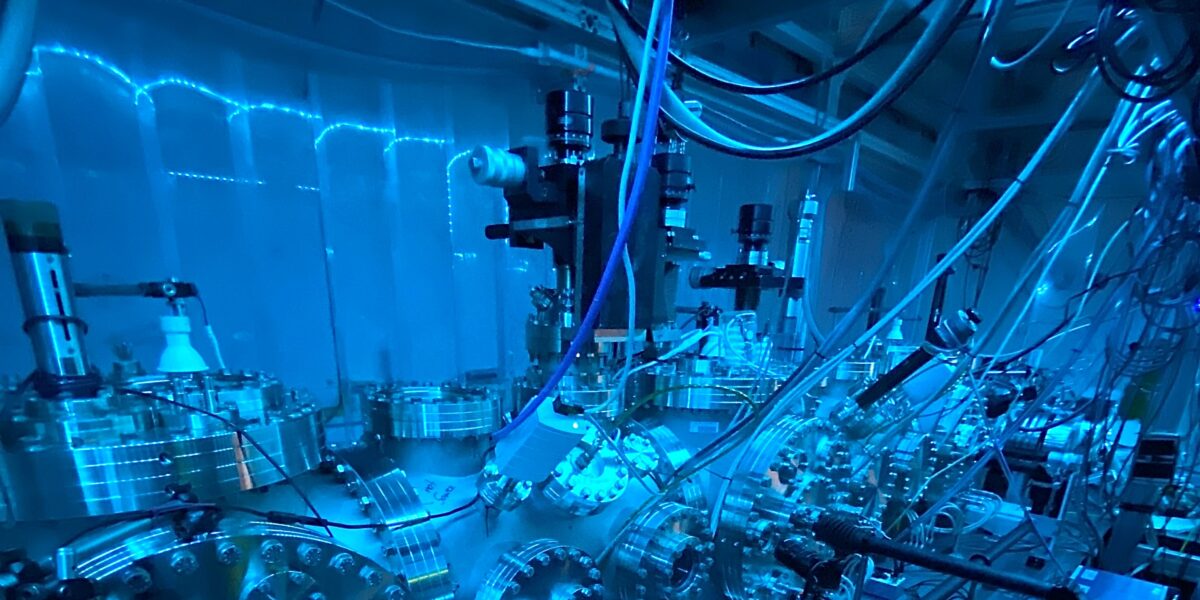

Aufbau des Multi-Scale Cluster Interference Experiments (MUSCLE) an der Universität Wien: In dieser Versuchsanordnung weisen Forschende Quanteninterferenz bei massiven metallischen Nanopartikeln nach.

Foto: S. Pedalino / Uni Wien

Ein kleiner Metallklumpen, der gleichzeitig an verschiedenen Orten existiert. Was nach Theorie klingt, haben Physikerinnen und Physiker nun im Labor gezeigt. Ein Team der Universität Wien und der Universität Duisburg-Essen hat nachgewiesen, dass selbst massive metallische Nanopartikel quantenmechanische Eigenschaften zeigen. Die Ergebnisse erschienen in Nature und markieren einen der strengsten Tests der Quantenmechanik auf dieser Größenskala.

Konkret geht es um Natrium-Cluster aus mehreren Tausend Atomen. Sie sind keine einzelnen Atome mehr, sondern winzige Metallpartikel mit einem Durchmesser von rund 8 Nanometern. Damit liegen sie in einer Größenordnung, die aus der Mikroelektronik vertraut ist. Trotzdem verhalten sie sich nicht klassisch.

Inhaltsverzeichnis

Materie kann auch Welle sein

Die Quantenmechanik beschreibt Materie nicht nur als Teilchen, sondern auch als Welle. Für Elektronen, Atome oder einfache Moleküle ist dieses Verhalten gut belegt. Im Alltag verschwindet dieser Effekt. Steine oder Staubkörner haben einen festen Ort und eine klar definierte Bahn.

Genau diese Grenze hat das Forschungsteam verschoben. Es zeigt, dass auch metallische Nanopartikel interferieren können, also typische Wellenmuster bilden. Die Teilchen besitzen dabei eine Masse von mehr als 170.000 atomaren Masseneinheiten. Das ist mehr als bei den meisten Proteinen.

„Intuitiv würde man erwarten, dass sich ein so großer Metallklumpen wie ein klassisches Teilchen verhält“, sagt Erstautor Sebastian Pedalino. „Dass er trotzdem noch interferiert, zeigt, dass die Quantenmechanik auch auf dieser Größenskala gültig ist und keiner alternativen Modelle bedarf.“

Ein Schrödinger-Zustand aus Natrium

Für das Experiment erzeugten die Forschenden kalte Natrium-Cluster mit 5000 bis 10.000 Atomen. Diese flogen durch ein Interferometer aus drei optischen Gittern. Die Gitter bestehen nicht aus festen Strukturen, sondern aus stehenden Lichtwellen im ultravioletten Bereich.

Das erste Gitter legt den Ort der Teilchen nur unscharf fest. Dadurch entstehen mehrere mögliche Flugbahnen gleichzeitig. Am Ende überlagern sich diese Wege wieder. Das Resultat ist ein Streifenmuster aus Metall – ein klares Zeichen für Quanteninterferenz.

Während ihres Flugs besitzen die Teilchen keinen eindeutig bestimmten Ort. Ihre räumliche Ausdehnung im Quantenzustand ist deutlich größer als das Teilchen selbst. Physikerinnen und Physikern sprechen hier von einem Schrödinger-Katzenzustand, benannt nach dem Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger. Im übertragenen Sinn ist „jeder Metallbrocken hier und nicht hier zugleich“.

Rekord bei der Makroskopizität

Um solche Experimente vergleichbar zu machen, nutzen Physikeinnen und Physiker eine Kenngröße namens Makroskopizität. Sie beschreibt, wie streng ein Experiment mögliche Abweichungen von der Quantentheorie ausschließt. Je höher der Wert, desto stärker der Test.

Im aktuellen Experiment erreichte das Team einen Wert von μ = 15,5. Das liegt etwa eine Größenordnung über bisherigen Rekorden. Würde man einen ähnlich strengen Test mit Elektronen durchführen wollen, müsste deren Quantenzustand über rund 100 Millionen Jahre stabil bleiben. Die Nanopartikel benötigten dafür nur etwa 0,01 Sekunden.

Warum das mehr ist als ein Rekord

Das Ziel der Arbeit ist weniger ein technischer Nutzen als ein besseres Verständnis der Grenze zwischen Quantenwelt und Alltag. Warum wirkt unsere Umgebung klassisch, obwohl alles aus Quantenobjekten besteht? Experimente mit immer massereicheren Teilchen helfen, diese Frage einzugrenzen.

Gleichzeitig ist die Apparatur ein extrem empfindlicher Sensor. Schon heute kann sie Kräfte von etwa 10⁻²⁶ Newton messen. Künftig könnten damit elektrische oder magnetische Eigenschaften einzelner Nanopartikel untersucht werden – ergänzend zu etablierten Methoden der Nanotechnologie.

Ein Beitrag von: