Forscher beweisen: Erdmagnetfeld auch ohne festen Kern möglich

Wie ein flüssiger Erdkern ein Magnetfeld erzeugen kann, zeigen neue Simulationen und alte Hypothesen. Forschende liefern spannende Einblicke.

Mit Hilfe von Simulationen haben Forschende herausgefunden, dass der flüssige Kern der jungen Erde bereits ein Magnetfeld gebildet haben könnte.

Foto: Smarterpix / Amandine26

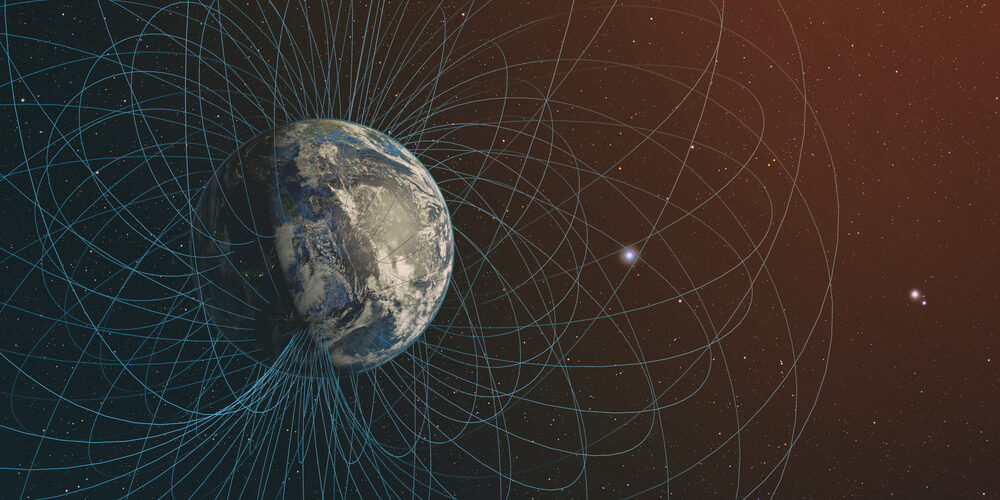

Das Magnetfeld der Erde ist weit mehr als ein Kompass für Navigatorinnen und Navigatoren. Es bildet einen unsichtbaren Schutzschild gegen geladene Teilchen aus dem All. Ohne dieses Feld wäre Leben, wie wir es kennen, kaum möglich. Lange ging die Wissenschaft davon aus, dass dieser Schutz erst entstand, als sich im Zentrum der Erde ein fester innerer Kern bildete. Doch neue Simulationen rütteln an diesem Bild. Demnach konnte bereits ein völlig flüssiger Erdkern ein Magnetfeld erzeugen – ganz ohne festen Kern.

Inhaltsverzeichnis

Ein Blick ins Innere: Wie das Erdmagnetfeld entsteht

Das Magnetfeld entsteht durch Bewegungen im äußeren, flüssigen Teil des Erdkerns. Dort kreisen Eisen- und Nickelströmungen, die elektrische Ströme erzeugen. Diese wirken wie ein Dynamo, der wiederum ein Magnetfeld aufbaut. Diese Vorstellung ist Teil der sogenannten Dynamo-Theorie. Eine Schüsselrolle spielt dabei die Erdrotation. Sie verformt die Konvektionsströme im Erdkern so, dass sie spiralartig verlaufen. Das ist wichtig für den Aufbau eines stabilen Feldes.

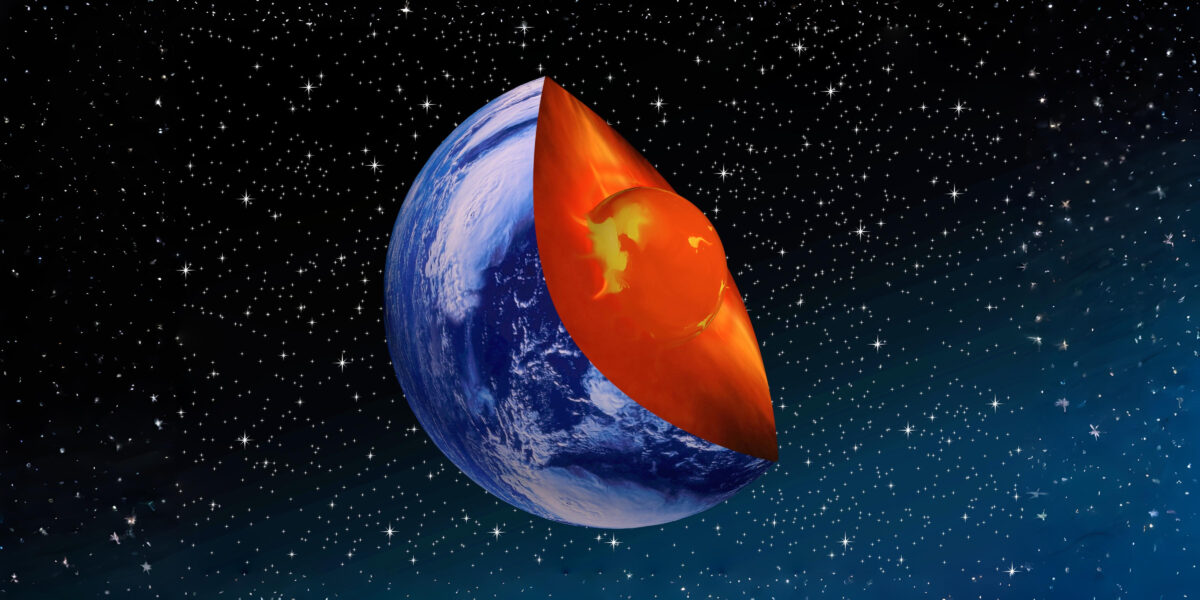

Doch die Theorie hatte lange eine Lücke: Vor rund einer Milliarde Jahren existierte der feste innere Erdkern noch nicht. Der Kern war komplett flüssig. Wie konnte damals ein Magnetfeld entstehen?

Simulation bringt Klarheit: Magnetfeld auch ohne festen Kern

Forschende der ETH Zürich und der Southern University of Science and Technology in China haben nun Antworten gefunden. Sie entwickelten ein Modell der frühen Erde und simulierten, wie sich ein rein flüssiger Kern verhalten hätte. Die Berechnungen liefen auf dem Supercomputer „Piz Daint“ in Lugano.

Das Ergebnis: Auch ein vollständig flüssiger Erdkern kann ein stabiles Magnetfeld erzeugen. Entscheidend ist die Viskosität des Kernmaterials – also wie zähflüssig es ist. Die Simulationen zeigten, dass dieser Faktor bei bestimmten Bedingungen kaum ins Gewicht fällt.

„Bisher hat es noch niemand geschafft, solche Berechnungen unter diesen korrekten physikalischen Bedingungen durchzuführen“, sagt Yufeng Lin, Erstautor der Studie.

Sein Kollege Andy Jackson, Professor für Geophysik an der ETH Zürich, ergänzt: „Diese Erkenntnis hilft uns, die Geschichte des Erdmagnetfeldes besser zu verstehen und ist bei der Interpretation von Daten aus der geologischen Vergangenheit nützlich.“

Schutzschild für frühes Leben

Die neue Theorie verändert auch den Blick auf die Entstehung des Lebens. Denn wenn schon früh ein Magnetfeld existierte, war die junge Erde früher als gedacht gegen Strahlung aus dem All abgeschirmt. Das könnte die Entwicklung komplexen Lebens begünstigt haben. Gleichzeitig hilft das Modell, die Magnetfelder anderer Himmelskörper besser zu verstehen – etwa von Jupiter, Saturn oder der Sonne.

Das Magnetfeld der Erde hat im Lauf der Geschichte oft seine Richtung gewechselt. Forschende beobachten außerdem, dass sich der magnetische Nordpol schneller als früher bewegt. Diese Dynamik zeigt, wie wichtig ein Verständnis der Ursachen ist. „Wenn wir verstehen, wie das Magnetfeld generiert wird, können wir seine künftige Entwicklung vorhersagen“, sagt Jackson.

Dresdner Dynamo: Magnetfelder im Labor erzeugen

Nicht nur Simulationen, auch Experimente helfen beim Verständnis des Geodynamos. Am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf entstand 2018 ein weltweit einmaliger Aufbau: das Projekt DRESDYN.

Hier testen Forschende, ob sich ein Magnetfeld mit einem rotierenden Metallgefäß erzeugen lässt. Der Versuchsaufbau erinnert an einen riesigen Kinderkreisel: Ein Teller und ein Zylinder drehen sich gegeneinander. Der Zylinder ist mit acht Tonnen flüssigem Natrium gefüllt. „Es eignet sich besonders, da dieser Stoff Strom sehr gut leitet“, erklärt Physiker André Giesecke.

Das Experiment simuliert den Effekt der sogenannten Präzession. Dabei handelt es sich um eine Taumelbewegung der Erdachse, ähnlich wie bei einem Kreisel. Forschende vermuten, dass diese Bewegung eine Strömung im Erdkern antreibt. Gelingt der Nachweis, wäre das ein starker Hinweis darauf, dass Präzession eine wichtige Rolle beim Aufbau des Magnetfelds spielt.

Der Aufbau musste extrem robust sein: Die auftretenden Kreiselmomente betragen laut Giesecke bis zu acht Millionen Newtonmeter. Damit das Gebäude diese Kräfte abfangen kann, ruht es auf sieben Säulen, die 22 Meter tief im Granit verankert sind. Ziel war es, ein natürliches Magnetfeld im Labor zu erzeugen – nach dem Vorbild des Erdkerns. Die Ergebnisse sollten klären, wie groß der Beitrag der Präzession zum Dynamoeffekt tatsächlich ist.

Magnesium als Antriebskraft? Hypothese von 2016

Schon 2016 gab es eine Hypothese, die das frühe Erdmagnetfeld erklären sollte. Joseph O’Rourke und David Stevenson vom California Institute of Technology vermuteten: Möglicherweise lieferte Magnesium den entscheidenden Impuls für Konvektionsströme im jungen Erdkern.

Die Idee: Magnesium war in der eisenhaltigen Schmelze des Erdkerns gelöst. Beim Aufstieg der heißen Schmelzen setzten sich die leichteren Magnesiumverbindungen in der Grenzschicht zum Erdmantel ab. Die zurückbleibende, schwerere Eisenschmelze sank daraufhin wieder ab. So entstand ein Konvektionskreislauf, der das Magnetfeld antrieb.

Wie das Magnesium in den Erdkern kam, ist unklar. O’Rourke vermutete, es könnte durch eine Kollision mit einem marsgroßen Körper in der Frühgeschichte der Erde eingetragen worden sein. Dieses Szenario passt zur gängigen Theorie, wonach der Mond durch genau solch eine Kollision entstand. „Diese Kollision bescherte uns nicht nur unseren stetigen Begleiter am Himmel, sondern lieferte auch die Zutaten, um das Erdmagnetfeld entstehen zu lassen“, sagte O’Rourke.

Ein Beitrag von: