Verrückt: Kalk als Akku für Solarstrom

Wird die Batterie im Keller, die überschüssigen Solarstrom speichert, durch einen Kalkbottich abgelöst? Das kann gut sein: Die Ingenieure des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben einen Energiespeicher entwickelt, der mit Kalk arbeitet. Kalkspeicher sind fünfmal leistungsfähiger als Wasser.

Energiespeicher auf Kalkbasis: Am DLR-Institut für Technische Thermodynamik entwickelten Wissenschaftler eine effizientere Methode, Kalk als Wärmespeicher zu nutzen. Die Technik eignet sich sogar für den Einsatz in Privathaushalten, um beispielsweise Solarstrom zu speichern.

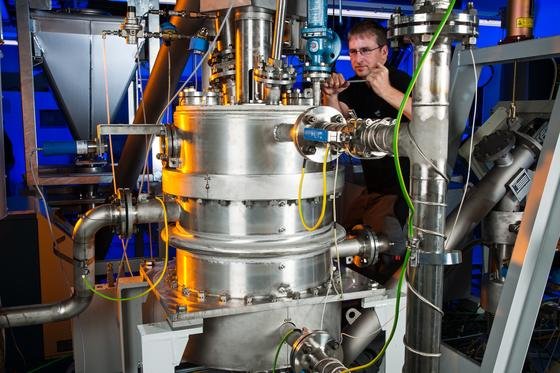

Foto: DLR

Im Keller des Einfamilienhauses steht kein Heizkessel, sondern ein Silo mit gebranntem Kalk. Darin steckt so viel Wärme und chemische Energie, dass die Räume während des Winters bequem geheizt werden können. So sieht das Konzept eines Energiespeichers auf Kalkbasis aus, den die Ingenieure des Instituts für Technische Thermodynamik des DLR entwickelt haben.

Um die im Kalk gespeicherte Energie zu nutzen, wird in einer Reaktionskammer Wasserdampf in Kalk geleitet. Dadurch wird die gespeicherte Wärme frei und kann zum Heizen und Warmwasserbereiten genutzt werden. Im Sommer wird der ausgepowerte Kalk bei einer Temperatur von 450 °C gebrannt. Das geschieht in einem elektrisch beheizten Ofen, der zum Beispiel mit Solarstrom vom Dach betrieben wird.

Als Ausgangsmaterial dient Calciumhydroxid, sogenannter „gelöschter Kalk“. Wird dieser erwärmt, entsteht ab zirka 450 °C Calciumoxid (CaO), da dem Calciumhydroxid Wasser entzogen wird. Bei dieser Reaktion werden zirka 20 Prozent Wärmeenergie frei, der Rest wird in Form von chemischer Energie gespeichert. Diese chemische Energie kann zu jeder Zeit freigesetzt werden, indem Wasserdampf zum Calciumoxid zugeführt wird.

Quelle: DLR

„Das ist eine Form von Power-to-Heat“, sagt Marc Linder, Fachgebietsleiter Thermochemische Systeme in der DLR-Abteilung Thermische Prozesstechnik. „Wir haben bisher fast nur Möglichkeiten, die Energiewende im Stromsektor zu schaffen“, so Lindner. Im Wärmesektor gebe es fast nichts.

Wärmeproduktion lässt sich individuell steuern

Ausgangsmaterial für den Energiespeicher ist Calciumhydroxid, wie gelöschter Kalk fachmännisch heißt. Er enthält Wasser, das beim Erhitzen entweicht. Es entsteht Calciumoxid, auch gebrannter Kalk genannt. Das ist ein weißes Pulver. 20 % der zugeführten Wärme ist fühlbar, der Rest ist in Form von chemischer Energie gespeichert.

Die fühlbare Wärme lässt sich vielleicht nach einem Tag nutzen – wenn das Silo gut isoliert ist. Die chemische Energie kann dagegen für einen beliebig langen Zeitraum gespeichert werden. Vorausgesetzt, der gelöschte Kalk kommt nicht unkontrolliert mit Wasser in Berührung.

Wird der Kalk gelöscht, kommt also mit Wasserdampf in Berührung, entsteht Wärme. Die Temperatur lässt sich mit Hilfe des Dampfdrucks regeln, sodass sich die Wärmeproduktion wie bei einem Erdgaskessel an den Bedarf anpassen lässt.

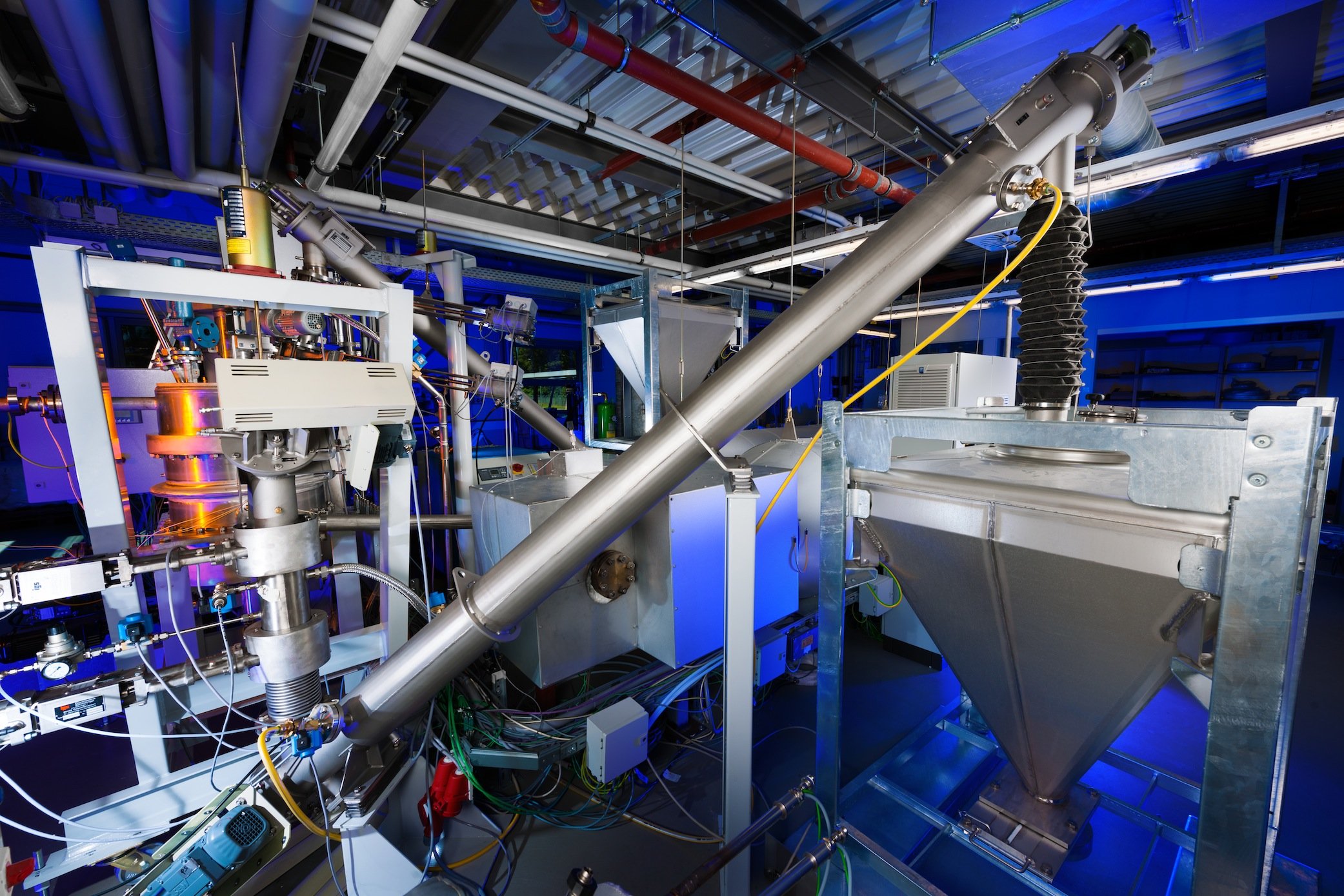

Speichertechnik auch für Solarturmkraftwerke

Der Kalkspeicher ist nach Aussage des DLR auch für Unternehmen geeignet, die Abfallwärme auf hohem Temperaturniveau erzeugen, etwa Stahlwerke und Aluminiumhütten. Auch Solarturmkraftwerke, wie sie beispielsweise in Algerien geplant sind, könnten die Technik nutzen, um rund um die Uhr Strom zu erzeugen. Diese Anlagen bestehen aus zahlreichen Spiegel, die eine oft mit einer Keramikschüttung gefüllte Kammer an der Spitze eines Turms auf bis zu 900 Grad Celsius erhitzen. Das reicht für einen normalen Dampfkreislauf zur Stromerzeugung. Wenn ein Teil der Wärme abgezweigt wird, um Kalk zu löschen, kann das Kraftwerk auch nachts produzieren.

Über ein Silo kann beliebig viel Kalk in Pulverform nachgeliefert werden. Der Kalk wird dann beim Vorbeifließen an Edelstahlrohren gebrannt und kann so die Wärme speichern.

Quelle: DLR

Die Forscher um Lindner haben sich aus zwei Gründen für Kalk als Speichermedium entschieden. Zum einen ist Kalk, der im Tagebau gewonnen wird, äußerst billig. Zum anderen speichert er pro Volumeneinheit fünfmal mehr Wärmeenergie als Wasser.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die Versuchsanlage in Köln finanziell gefördert. „Die Herausforderung bei der neuen Kalkspeicheranlage ist jetzt noch, das Zusammenspiel aus kontinuierlicher Bewegung des Speichermaterials in Verbindung mit der Wärmezufuhr und der Wasserdampfregelung zu optimieren“, sagt Matthias Schmidt, Projektleiter am Institut für Technische Thermodynamik des DLR.

Ein Beitrag von: