So experimentiert das DLR mit einem der weltgrößten Wasserkocher

In Südspanien steht einer der größten Wasserkocher der Welt. Erbauer ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Es will die Dampferzeugung mit Sonnenkraft auf ein höheres Niveau heben, um wirkungsvollere Kraftwerke zu ermöglichen.

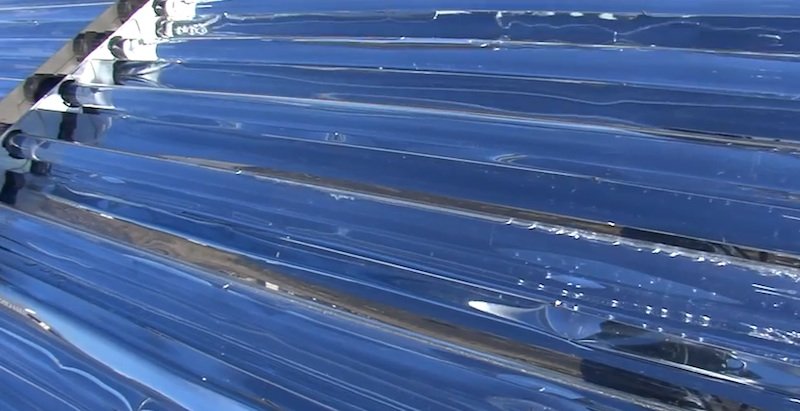

Solaranlage des DLR in Südspanien: Auf einer Länge von 1000 m lenken Parabolspiegel Sonnenstrahlen auf sogenannte Receiverrohre, in denen Wasser verdampft.

Foto: DLR (Qfly)/PSA

Die Plataforma Solar de Almeria in Südspanien ist eine riesige Experimentiertwiese: Dort haben Ingenieure des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine 1000 m lange Solaranlage für die Direktverdampfung von Wasser gebaut.

Die Anlage besteht aus Parabolspiegeln, die Sonnenstrahlen auf sogenannte Receiverrohre lenkt. Im Inneren befindet sich Wasser, das immer heißer wird und schließlich verdampft. Der Dampf erhitzt sich weiter – auf eine Temperatur von bis zu 550 °C. Im Rohr entsteht dabei ein Druck von rund 100 bar. Und wozu? In einem Kraftwerk könnte dieser überhitzte Hochdruck-Dampf eine Turbine für die Stromerzeugung antreiben.

Wasser hat im Vergleich zu Wärmeträger-Öl einige Vorteile

Parabolrinnen-Kraftwerke sind derzeit die bewährtesten Sonnenkraftwerke. Im Gegensatz zur DLR-Pilotanlage nutzen kommerzielle Anlagen in den Receiverrohren allerdings nicht Wasser, sondern gehen den Umweg über ein synthetisches Öl als Wärmeträgermedium. Der Nachteil: Es lässt sich nur auf Temperaturen bis unter 400 °C erhitzen, was die maximalen Wirkungsgrade limitiert. Wasser als Wärmeträgermedium ermöglicht hingegen Betriebstemperaturen von bis zu 500 °C, sodass sich Kraftwerke noch effizienter betreiben ließen. Anders als Öl ist Wasser zudem günstig, stets verfügbar und weder brennbar noch umweltgefährdend.

Receiverrohre: Im Inneren befindet sich Wasser, das immer heißer wird.

Quelle: Plataforma Solar de Almeria

Die DLR-Pilotanlage verspricht weitere Vorteile: Bisherige Direktverdampfungsanlagen arbeiten nach dem sogenannten Rezirkulationskonzept. Dabei durchläuft das Wasser im Solarfeld drei Bereiche – den Verdampferbereich zur Erzeugung von Dampf, die Dampftrommel zur Trennung von flüssigem Wasser und Dampf sowie einen Bereich für den weiteren Temperaturanstieg. „Bei unserem weiterentwickelten Konzept mit Zwangsdurchlauf wird der Dampf für die Turbine in einem durchgehen Strang verdampft und überhitzt“, erklärt Projektleiter Fabian Feldhoff.

DLR-Pilotanlage hat eine Leistung von 3 MW

Ein Vorteil des Durchlaufkonzepts ist die leichte Skalierbarkeit des Kollektorstrangs. Jeder ist identisch aufgebaut und liefert die gleiche Leistung – im Falle der Testanlage sind das bei direkter Sonneneinstrahlung gut 3 MW. „Für ein großes Kraftwerk müsste man also einfach so viele Stränge parallel bauen, bis die gewünschte Leistung erreicht ist“, erklärt Feldhoff. „Gerade dieser einfache Aufbau bietet ein hohes Einsparungspotential.“

DLR-Mitarbeiter auf der Plataforma Solar de Almeria in Südspanien.

Quelle: Plataforma Solar de Almeria

Auf dem Weg zur Marktreife des Direktverdampfungssystems mit Wasser sind noch Langzeiterfahrungen nötig. „Wir planen ein Folgeprojekt, um die Technik schnell in den Markt zu bringen“, sagt Feldhoff. Eine große Herausforderung im aktuellen Projekt war beispielsweise die schwankende Sonneneinstrahlung. Die Dampftrommel im alten Konzept konnte den Einfluss vorbeiziehender Wolken gut dämpfen. Im neuen Durchlaufkonzept wirken sich Wolken hingegen sehr schnell aus, sodass man die Menge des Wassers im Kollektorstrang stets den aktuellen Einstrahlungsbedingungen anpassen muss.

Das Problem: Man weiß nicht, wann eine Wolke wo. Die Strahlungsmessung ist teuer und zuverlässige Vorhersagen sind gerade erst in der Entwicklung. Deshalb setzen die Ingenieure derzeit noch auf eine Messung der Dampftemperatur zur Erkennung der aktuellen Situation, damit sich Regler automatisch anpassen können. Bei großer Hitze lässt sich die Temperatur des Dampfes schnell durch das Einspritzen von Wasser regulieren.

Ein Beitrag von: