Bio-Solarzelle läuft mit Proteinen aus japanischer Heißquelle

Seit Jahrzehnten träumen Wissenschaftler von der Bio-Solarzelle. Ein neuer Durchbruch könnte jetzt an der Ruhr-Universität in Bochum gelungen sein. Dort haben Forscher eine Zelle gebaut, die mit einem stabilen Proteinkomplex aus einer japanischen Heißquelle arbeitet.

Ingenieur mit Solarmodul: Solarzellen werden vor allem aus Silizium hergestellt, um Sonnenlicht in Strom umzuwandeln. Forscher sind jedoch dabei, Solarzellen als biologischen Materialien herzustellen. Forscher der Ruhr-Universität haben jetzt eine funktionierende Solarzelle hergestellt, die mit einem stabilen Proteinkomplex aus einer japanischen Heißquelle arbeitet.

Foto: Bundesverband Solarwirtschaft

Klassische Solarzellen bestehen aus Silizium. Zwar lässt sich mit ihnen hervorragend Strom aus Sonnenlicht gewinnen. Doch ihre Herstellung ist energieintensiv und teuer. Seit Jahren forschen Wissenschaftler deshalb an sogenannten Bio-Solarzellen, bei denen meist die Fotosynthesefähigkeit der Pflanzen Modell steht.

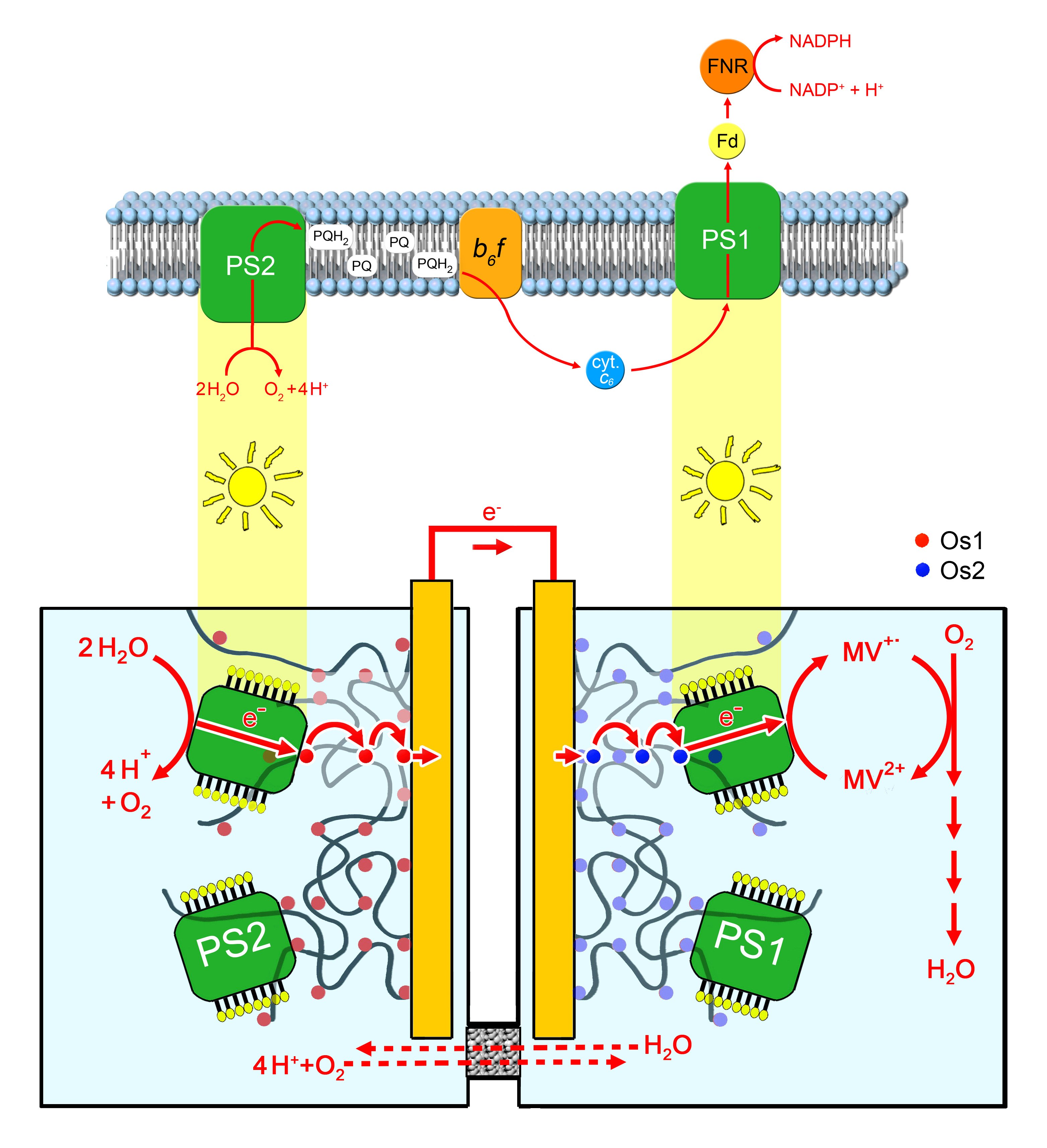

Das Team um Prof. Wolfgang Schuhmann vom Zentrum für elektrochemische Forschung (CES) hat nun eine Bio-Solarzelle entwickelt, die aus zwei Kammern besteht. In der Ersten zieht der Proteinkomplex „Photosystem 2“ Elektronen aus Wassermolekülen. Diese wandern über Materialien, die Elektronen leiten, sogenannte Redoxhydrogele, zu einer Elektrode.

Die Elektrode ist mit einer weiteren in der zweiten Kammer verbunden. Dort bewirkt der Proteinkomplex „Photosystem 1“, dass die Elektronen auf Sauerstoff übertragen werden. Dabei entsteht Wasser. Diese Arbeit, bei der im geschlossenen System permanent Strom fließt, erledigen die Photosysteme allerdings nur, wenn sie durch Lichtenergie angetrieben werden.

Proteine stammen aus heißer Quelle in Japan

Die Proteinkomplexe Photosystem 1 und 2 erledigen eine vergleichbare Arbeit in Pflanzen: Sie verwandeln während der Fotosynthese Lichtenergie in chemische Energie. Dabei sind sie aber vergleichsweise labil. Für ihre Bio-Solarzelle benötigten die Forscher eine stabilere Ausführung. Deswegen bezogen sie hitzeliebende Cyanobakterien, die in einer heißen Quelle in Japan vorkommen. Die extremen Umweltbedingungen haben die Komplexe in den Bakterien besonders resistent gemacht.

Die neue Bio-Solarzelle besteht aus zwei Kammern: In der ersten bewirkt der Proteinkomplex „Photosystem 1“ (PS1) die Abspaltung von Elektronen aus Wassermolekülen. Diese fließen über Elektroden in die zweite Kammer. Dort koppelt sie PS2 an Sauerstoff und es entsteht Wasser. Angetrieben wird das System von Lichtenergie.

Quelle: Ruhr Universität/Wiley-Verlag

Zwar erreicht die Bio-Solarzelle derzeit nur eine Leistung von einigen Nanowatt pro Quadratzentimeter. Doch das System „kann als Blaupause für die Entwicklung halbkünstlicher und natürlicher Zellsysteme dienen, in denen die Fotosynthese für die lichtgetriebene Erzeugung von sekundären Energieträgern wie beispielsweise Wasserstoff genutzt wird“, erklärt Prof. Matthias Rögner vom Lehrstuhl Biochemie der Ruhr-Universität Bochum.

Solarzellen funktionieren sogar mit Spinat

Vergangenes Jahr entwickelten amerikanische Forscher der Universität in Nashville ein vergleichbares System. Auch sie wollten die Fotosynthesefähigkeit der Pflanzen nutzen. Den Proteinkomplex „Photosystem 1“ extrahierten sie hingegen aus der Spinatpflanze. Sie trugen eine rund einen Mikrometer, also einen tausendstel Millimeter, dicke Schicht auf eine Siliziumoberfläche auf. Beim ersten Einfall von Sonnenlicht nahm der Komplex einen Teil der Energie auf, da sich Positionen von Elektronen veränderten.

Zwar arbeitet die Solarzelle derzeit deutlich weniger effizient als herkömmliche Photovoltaik-Zellen. Doch Wissenschaftler David Cliffel zeigt sich in einem Bericht des Spiegel überzeugt: „Wenn wir unsere bisherige Steigerung von Stromstärke und Spannung beibehalten, können wir in drei Jahren den Bereich von ausgereiften Solarzellen erreichen.“

Ein Beitrag von: