Der Leuchtturm von Alexandria – Bauanleitung für ein Weltwunder

Wie wurde der Leuchtturm von Alexandria gebaut? Archäologen rekonstruieren das antike Weltwunder mithilfe Digitaler Zwillinge.

So könnte der Leuchtturm von Alexandria einst ausgesehen haben. Kupferstich nach Johann Bernhard Fischer von Erlach, um 1700, koloriert.

Foto: picture-alliance / akg-images

Der Leuchtturm von Alexandria zählt zu den sieben Weltwundern der Antike. Gebaut im 3. Jahrhundert v. Chr. auf der kleinen Insel Pharos vor der Küste Alexandrias, leitete er Schiffe sicher in den Hafen der ägyptischen Metropole. Heute ist er verschwunden – aber nicht vergessen. Gerade wurden tonnenschwere Teile des Turms aus dem Meer geborgen. Mit ihrer Hilfe soll ein Digitaler Zwilling entstehen. Zudem erhoffen sich die Forscher, mehr über die Bauweise des Leuchtturms von Alexandria zu erfahren.

Inhaltsverzeichnis

- Standort mit strategischer Bedeutung

- Aus welchen Materialien bestand der Turm?

- So war der Turm aufgebaut

- Wie transportierte man 80-Tonnen-Blöcke?

- Zugang nur über Rampe

- Feuer als Lichtquelle – aber wie?

- Der Leuchtturm als Teil antiken Wissens

- Warum ist der Leuchtturm verschwunden?

- Spurensuche unter Wasser

- Digitale Rekonstruktion: der Zwilling aus Daten

- Die 3D-Visualisierung im Detail

- Wie der Leuchtturm Architekturgeschichte schrieb

- Gibt es vergleichbare Leuchttürme?

Standort mit strategischer Bedeutung

Der Ort war nicht zufällig gewählt. Die Nordwestküste des Nildeltas ist flach, rutschig und schwer zu navigieren. Gerade bei Nacht oder Nebel drohten viele Schiffe in Untiefen oder Sandbänke zu geraten. Der Leuchtturm erfüllte daher eine klare Aufgabe: Er sollte Schiffe in den Osthafen von Alexandria leiten – einer Stadt, die sich rasch zum Zentrum des Mittelmeerhandels entwickelte.

Der Bau des Leuchtturms wird dem Architekten Sostratos von Knidos zugeschrieben. Auch wenn über seine Rolle nicht alle Historiker*innen einig sind, soll er im Auftrag des Ptolemäus I. Soter gearbeitet haben. Das „Soter“ im Namen verweist auf die Schutzfunktion des Turms: Er sollte retten – vor Untiefen, vor Orientierungslosigkeit und vor dem wirtschaftlichen Niedergang eines auf Handel angewiesenen Hafens.

Aus welchen Materialien bestand der Turm?

Der Turm wurde größtenteils aus lokal verfügbarem Kalkstein errichtet. Für besonders beanspruchte Bauteile wie Schwellen und Türstürze kam auch Granit zum Einsatz. Diese Materialien sorgten für Stabilität, Widerstandsfähigkeit gegen Erosion und eine beeindruckende Langlebigkeit – mehr als 16 Jahrhunderte soll das Bauwerk überdauert haben.

Die Blöcke waren massiv: Einige der jüngst geborgenen Teile wiegen bis zu 80 Tonnen. Wie man diese gewaltigen Steine zur Insel transportierte und dort verbaute, bleibt eine der faszinierenden Fragen der antiken Baugeschichte.

So war der Turm aufgebaut

Die meisten Darstellungen des Leuchtturms stammen von Münzen und Reiseschilderungen. Sie zeigen einen treppenartig gestuften Aufbau:

- Unterbau: quadratisch, etwa 60 Meter hoch

- Mittelteil: achteckig, etwa 30 Meter hoch

- Spitze: rund, ca. 15 Meter hoch, eventuell mit einer Zeus-Statue bekrönt

Insgesamt ergibt sich so eine geschätzte Höhe von rund 113 Metern – das entspricht einem modernen Hochhaus mit über 30 Etagen.

Wie transportierte man 80-Tonnen-Blöcke?

Ein besonderes Rätsel der Pharos-Forschung bleibt der Transport der gewaltigen Steinblöcke. Viele von ihnen wiegen 50 bis 80 Tonnen. Solche Lasten über Land zu bewegen, stellte bereits eine enorme Herausforderung dar. Noch komplizierter war der Transport zur Insel Pharos – selbst wenn diese heute mit dem Festland verbunden ist, war sie damals nur per Schiff erreichbar.

Forschende gehen davon aus, dass man sogenannte Schleppboote oder Lastkähne einsetzte, die speziell für schwere Steintransporte konstruiert wurden. Diese Technik war auch beim Bau ägyptischer Tempel und Pyramiden gebräuchlich. Möglicherweise wurden Blöcke zuerst über hölzerne Rollen auf Plattformen bewegt, dann auf Schiffen mit flachem Boden zur Baustelle gebracht.

Wie man sie anschließend aufrichtete, ist nicht abschließend geklärt. Vermutet werden Erdrampen, Flaschenzüge, Hebebalken oder geneigte Ebenen. Auch die jüngste Bergung unter Wasser erforderte ähnliche Überlegungen: Die französische Mission im Jahr 2025 setzte modernste Krantechnik ein, um einige der schwersten erhaltenen Bauteile zu bergen – darunter einen 80-Tonnen-Pfeilersturz aus der Eingangsanlage des Turms.

Zugang nur über Rampe

Ein bemerkenswertes Detail: Der Eingang zum Leuchtturm lag erhöht. Eine Rampe von rund 180 Metern Länge führte zur Tür. Treppen suchte man im Innern vergebens. Stattdessen verlief eine spiralförmige Rampe bis zur Spitze – vermutlich, damit Lasttiere das Brennmaterial zum Feuer tragen konnten.

Die Wände des unteren Bereichs waren bis zu zwei Meter dick. Sie sorgten nicht nur für Stabilität, sondern dämpften auch Vibrationen durch Seegang oder Erdbeben.

Feuer als Lichtquelle – aber wie?

Das Leuchtfeuer selbst befand sich auf der obersten Plattform. Wahrscheinlich brannte dort Tag und Nacht ein offenes Feuer. Doch womit? In einer Region mit wenig Wald dürfte Holz kaum zur Verfügung gestanden haben. Einige Quellen deuten auf getrockneten Tierdung hin, andere vermuten eine Mischung aus Öl und organischem Material.

Einig sind sich viele Forschende darin, dass das Feuer allein nicht gereicht hätte, um Schiffe in großer Entfernung zu erreichen. Deshalb geht man davon aus, dass polierte Metallspiegel oder Prismen aus Glas das Licht bündelten und gezielt über das Wasser warfen. Ein Prinzip, das auch in heutigen Scheinwerfern genutzt wird.

Ob der Leuchtturm zusätzliche Navigationshilfen nutzte – etwa spezielle Lichtmuster, Symbole oder Töne – lässt sich nicht belegen. Sicher ist jedoch: Er war das hellste Objekt weit und breit. Manche Quellen berichten, dass man sein Licht in 50 Kilometern Entfernung noch sah. Das dürfte übertrieben sein – aber für damalige Verhältnisse war die optische Reichweite enorm.

Der Leuchtturm als Teil antiken Wissens

Der Leuchtturm von Alexandria entstand nicht isoliert, sondern im Umfeld einer Stadt, die als eines der wichtigsten Wissenszentren der Antike galt. Alexandria war nicht nur Hafen- und Handelsmetropole, sondern auch Standort der berühmten Bibliothek und des Museion – einer Art Forschungsinstitut, in dem Mathematik, Astronomie, Mechanik und Medizin systematisch betrieben wurden.

Viele Historiker vermuten, dass dieses intellektuelle Klima den Bau des Leuchtturms beeinflusste. Der Einsatz von Spiegeln, möglicherweise auch von polierten Metallflächen zur Lichtlenkung, zeigt ein grundlegendes Verständnis optischer Prinzipien. Auch die präzise Geometrie des Aufbaus – quadratisch, achteckig, rund – folgt möglicherweise nicht nur ästhetischen Überlegungen, sondern spiegelt mathematisches Wissen wider.

Einige Theorien deuten an, dass der Leuchtturm sogar astronomisch ausgerichtet gewesen sein könnte, etwa auf Fixsterne oder bestimmte Konstellationen. Konkrete Beweise dafür fehlen, aber sie zeigen, wie stark in der Antike Technik und Kosmologie miteinander verwoben waren.

Warum ist der Leuchtturm verschwunden?

Der Turm widerstand über Jahrhunderte Wind und Wetter. Aber gegen Erdbeben war auch seine solide Konstruktion machtlos. Im 10. Jahrhundert wurde er schwer beschädigt, im 14. Jahrhundert schließlich durch zwei große Beben endgültig zerstört.

Die Überreste dienten danach als Steinbruch. 1480 ließ der Sultan Qaitbay an dieser Stelle eine Festung errichten – mit Trümmern des Weltwunders.

Spurensuche unter Wasser

Erst 1995 gelang es dem französischen Archäologen Jean-Yves Empereur, größere Teile des Leuchtturms im Hafenbecken von Alexandria zu lokalisieren. Seitdem bergen Tauchende und Archäolog*innen systematisch Fundstücke – darunter Sockelplatten, Türelemente und Säulenfragmente.

Eine der spektakulärsten Aktionen fand im Jahr 2025 statt: Mit einem Schwimmkran wurden über 20 der größten Bauteile gehoben – bis zu 80 Tonnen schwer. Die französische Architektin Isabelle Hairy leitet das Projekt. Sie ist überzeugt: „Jeder Block erzählt uns etwas über den Turm – man muss ihn nur richtig lesen.“

Digitale Rekonstruktion: der Zwilling aus Daten

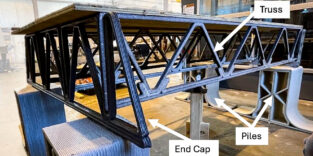

Ein Team aus Archäologen, Historikern und Ingenieuren arbeitet seit Jahren daran, die gescannten Blöcke digital zusammenzusetzen. Mithilfe von 3D-Modellen, Simulationen und historischen Quellen entsteht ein digitaler Zwilling des Leuchtturms.

Die Software stammt von der Stiftung Dassault Systèmes, unterstützt wird das Projekt von GEDEON Programmes, einem Dokumentarfilmstudio. Auch das ZDF war bei den Filmaufnahmen beteiligt.

Ziel ist nicht nur eine virtuelle Rekonstruktion, sondern auch die Analyse von Struktur und Bauablauf. Wie wurde der Turm tatsächlich errichtet? Welche Kräfte wirkten auf ihn ein? Warum stürzte er letztlich ein?

Die 3D-Visualisierung im Detail

Ein Herzstück der Arbeit ist die 3D-Visualisierung. Jeder geborgene Block wird gescannt, vermessen und virtuell modelliert. Die Software erlaubt es, Hypothesen über Position und Funktion einzelner Bauteile zu testen – wie bei einem Puzzle, bei dem viele Teile fehlen und die Vorlage unklar ist.

Dabei helfen digitale Zwillinge: computergestützte Modelle, die reale Objekte in ihrer Form, Struktur und manchmal auch in ihrem Verhalten nachbilden. Diese Technik stammt ursprünglich aus der Industrie, etwa für den Entwurf von Flugzeugen oder Maschinen. In der Archäologie erlaubt sie nun eine virtuelle Wiederbelebung verlorener Monumente.

Einmal fertiggestellt, soll der digitale Pharos nicht nur in Museen gezeigt werden, sondern auch über VR-Anwendungen begehbar sein – als Modell einer Baukunst, die fast zweieinhalb Jahrtausende alt ist.

Wie der Leuchtturm Architekturgeschichte schrieb

Der Leuchtturm von Alexandria war nicht nur ein lokales Bauprojekt. Er wurde zum Vorbild für spätere Leuchttürme im gesamten Mittelmeerraum – und weit darüber hinaus. In der römischen Antike entstanden Leuchtfeuer etwa in Ostia, Boulogne-sur-Mer oder Dover, die in Konstruktion und Zweck stark an das Original in Alexandria erinnerten.

Noch heute lebt der Pharos in der Sprache weiter. In vielen Sprachen leitet sich das Wort für Leuchtturm direkt von seinem Namen ab: faro (Spanisch, Italienisch), phare (Französisch), farol (Portugiesisch). Das zeigt, wie sehr sich die Bauidee des Pharos kulturell eingeprägt hat – nicht nur in Stein, sondern auch in Wort und Bedeutung.

Auch als Metapher ist der Leuchtturm stark besetzt. Er steht für Orientierung, Schutz und Weitblick – Qualitäten, die dem Bauwerk schon in der Antike zugeschrieben wurden.

Gibt es vergleichbare Leuchttürme?

Obwohl es viele Leuchttürme in der Antike gab, kommt keiner an die Größe und Komplexität des Pharos von Alexandria heran. Ein häufig zitierter Vergleich ist der römische Leuchtturm in La Coruña (Spanien), die „Torre de Hércules“. Sie ist rund 55 Meter hoch und wurde im 2. Jahrhundert n. Chr. errichtet – also über 400 Jahre nach dem Pharos. Die Torre steht noch heute und gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein weiterer Nachbau wurde in der Hafenstadt Boulogne-sur-Mer errichtet. Doch auch er blieb kleiner und technisch weniger ausgefeilt als das Original.

Die meisten antiken Leuchttürme nutzten einfache Feuerstellen – der gezielte Einsatz von Spiegeln, Linsen oder optischen Effekten ist außerhalb Alexandrias kaum dokumentiert. Der Pharos war somit ein technischer Solitär.

Hier erfahren Sie mehr über die Bergung des Leuchtturms

Ein Beitrag von: