Unerwartete Quantenwirbel – Van Gogh lässt grüßen

Erstmals Quantenwirbel entdeckt, die Van Goghs „Sternennacht“ ähneln – Physik und Kunst im überraschenden Zusammenspiel.

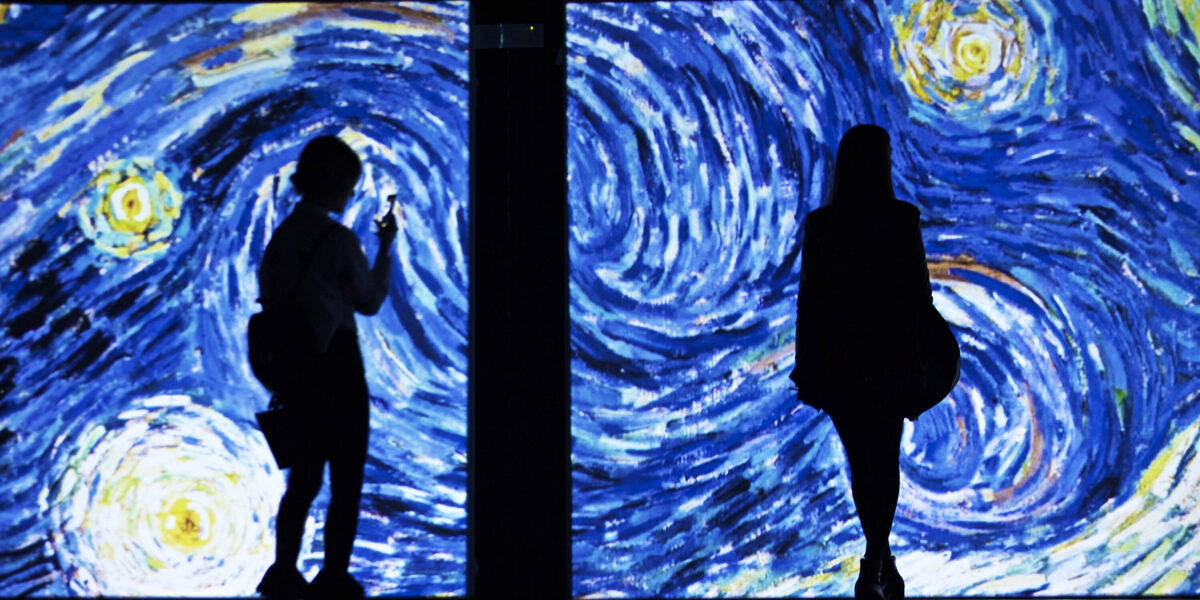

Zwei Frauen betrachten das Gemälde „Die Sternennacht“ in der Ausstellung „Van Gogh Alive“ in Rom, Italien, am 25. Oktober 2016. Ein japanisches Forschungsteam findet, dass das Gemälde an eine erstmals beobachtete Quanten-Kelvin-Helmholtz-Instabilität erinnert.

Foto: picture alliance / Photoshot

Seit mehr als hundert Jahren fasziniert Van Goghs „Sternennacht“ Kunstliebhaber*innen auf der ganzen Welt. Nun sorgt das Gemälde auch in der Physik für Gesprächsstoff. Forschende der Osaka Metropolitan University und des Korea Advanced Institute of Science and Technology haben in Quantenflüssigkeiten ein Wirbelmuster entdeckt, das frappierend an den wirbelnden Nachthimmel des berühmten Gemäldes erinnert.

Das Team beobachtete erstmals die sogenannte Quanten-Kelvin-Helmholtz-Instabilität (KHI). Dieses Strömungsphänomen war bislang nur aus klassischen Flüssigkeiten bekannt und wurde vor Jahrzehnten theoretisch vorhergesagt – in Quantenflüssigkeiten jedoch nie nachgewiesen.

Inhaltsverzeichnis

Was ist die Kelvin-Helmholtz-Instabilität?

In der klassischen Physik beschreibt die KHI die Entstehung von Wellen und Wirbeln an der Grenze zweier Flüssigkeiten, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen. Beispiele dafür finden sich in windgepeitschten Meereswellen oder rotierenden Wolken.

„Unsere Forschung begann mit einer einfachen Frage: Kann die Kelvin-Helmholtz-Instabilität in Quantenflüssigkeiten auftreten?“, erklärt Hiromitsu Takeuchi, Associate Professor an der Graduate School of Science der Osaka Metropolitan University.

So entstand der quantenmechanische „Nachthimmel“

Um die Frage zu beantworten, kühlte das Forschungsteam Lithiumgas fast auf den absoluten Nullpunkt ab. So entstand ein mehrkomponentiges Bose-Einstein-Kondensat – eine Quanten-Superflüssigkeit – mit zwei Strömen, die sich unterschiedlich schnell bewegten.

An der Grenzfläche formten sich zunächst Wellenstrukturen, die klassischen Turbulenzen ähnelten. Dann erschienen Wirbel, die sich jedoch nach den besonderen Gesetzen der Quantenmechanik verhielten.

Exzentrische fraktionale Skyrmionen

Die beobachteten Strukturen gehören zu einer neu entdeckten Kategorie topologischer Defekte, die Forschende „exzentrische fraktionale Skyrmionen“ (EFS) nennen.

„Skyrmionen sind normalerweise symmetrisch und zentriert“, so Takeuchi. „EFS haben jedoch eine sichelförmige Gestalt und enthalten eingebettete Singularitäten – Punkte, an denen die übliche Spin-Struktur zusammenbricht und scharfe Verzerrungen entstehen.“ Diese sichelförmigen Muster erinnern Takeuchi stark an den Mond in der oberen rechten Ecke von „Sternennacht“.

Warum Skyrmionen interessant sind

Skyrmionen wurden ursprünglich in magnetischen Materialien entdeckt. Wegen ihrer Stabilität, geringen Größe und besonderen Bewegungsmuster interessieren sie die Forschung für Anwendungen in der Spintronik und bei neuartigen Datenspeichern. Die nun entdeckte Variante in einer Supraflüssigkeit könnte neue Ansätze für solche Technologien eröffnen – und unser Verständnis von Quantensystemen erweitern.

Ausblick: Mehr Präzision, mehr Erkenntnisse

Das Team will die Experimente weiter verfeinern. „Mit präziseren Experimenten könnten wir möglicherweise die Vorhersagen aus dem 19. Jahrhundert über die Wellenlänge und Frequenz von KHI-getriebenen Grenzflächenwellen überprüfen“, sagt Takeuchi.

Außerdem wollen die Forschenden klären, ob ähnliche Strukturen auch in anderen komplexen oder höherdimensionalen Quantensystemen vorkommen. „EFS stellen traditionelle topologische Klassifizierungen in Frage“, so Takeuchi. „Ihre eingebetteten Singularitäten werfen neue Fragen auf.“

Ein Beitrag von: