Infrarotstrahlung der Erde soll Stromlücken schließen

Die Wärmestrahlen, die die Erde ins Weltall schickt, könnten zur Erzeugung von Elektrizität genutzt werden. US-Physiker wissen auch schon, wie es gehen könnte.

US-Physiker haben Theorien entwickelt, wie die Infrarotstrahlung der Erde zur Erzeugung von Elektrizität genutzt werden kann.

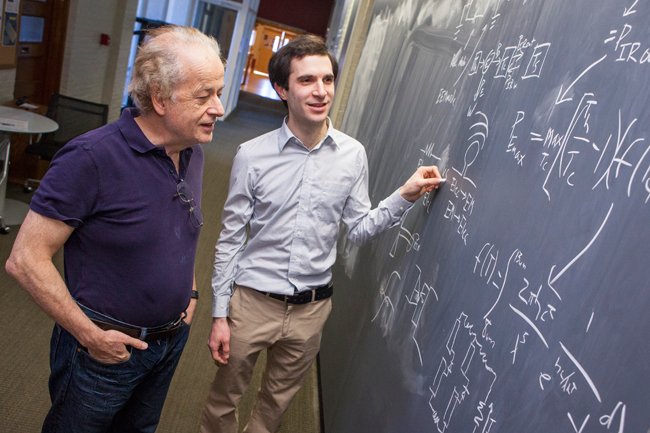

Foto: Steven J. Byrnes

Bei Flaute, das weiß jedes Kind, erzeugen Windgeneratoren keinen Strom. Solarzellen begeben sich zur Ruhe, wenn die Nacht hereinbricht. Physiker der Harvard School of Engineering and Applied Sciences, einer Fachhochschule unter dem Dach der berühmten Universität in Cambridge, wollen die Infrarotstrahlung der Erde nutzen, um Stromlücken zu schließen.

Sie haben auch schon zwei Methoden gefunden, mit denen sich dieses Ziel realisieren lässt, zumindest theoretisch. Die erste beruht auf einem Temperaturunterschied zwischen einer Platte, die auf der Erde liegt, also ihre Temperatur hat, und einer darauf liegenden zweiten Platte, die die Fähigkeit hat, Wärmestrahlen zu emittieren. Dabei kühlt sie ab. Welche Werkstoffe geeignet sind ist noch nicht ganz klar. Federico Capasso und Steven J. Byrnes, die die Idee hatten, setzen auf die Entwicklung neuer Werkstoffe. Es sei auch denkbar, dass Graphen dabei eine Rolle spielen wird, das sind wabenförmig angeordnete Kohlenstoffatome. „Ein solches Bauteil könnte mit Solarzellen gekoppelt werden“, sagt Byrnes, „um auch bei Nacht Strom zu gewinnen.“

Die Harvard-Physiker Federico Capasso (li.) und Steven J. Byrnes (re.) vergleichen ihr Denkmodell mit einem thermischen Kraftwerk, das den Temperaturunterschied zwischen heißem Dampf und Umgebungsluft nutzt, um einen Turbogenerator anzutreiben.

Quelle: Eliza Grinnell/SEAS Communications

Die beiden Physiker vergleichen ihr Denkmodell mit einem thermischen Kraftwerk, das den Temperaturunterschied zwischen heißem Dampf und Umgebungsluft nutzt, um einen Turbogenerator anzutreiben. Während es dabei um einige 100 Grad Celsius geht, stehen den Wissenschaftlern aus Cambridge nur ein paar Grad zur Verfügung. Das könnte für ein paar Watt pro Quadratmeter reichen, ergaben Messungen in Oklahoma.

Verwandtschaft mit einer Radarfalle

Die zweite Methode beruht auf einem Temperaturunterschied zwischen einer Gunn-Diode und einem elektrischen Widerstand. Dieser erzeugt Wechselstrom, allerdings wieder in homöopathischer Menge. Gunn-Dioden sind eigentlich dazu da, Mikrowellen zu erzeugen. Genutzt werden sie in so genannten Radarfallen und Abstandswarngeräten in Autos. Capasso glaubt, die Rolle der Wärmesenke, also des kühleren Teils, könne eine Art Antenne spielen, die keine elektromagnetischen Wellen abstrahlt, sondern Infrarotlicht. Dabei würde sie sich abkühlen.

Auch die Diode, die sich für einen solchen Prozess eignet, muss noch entwickelt werden. Damit überhaupt ein nennenswerter Strom fließt muss sie extrem schnell schalten: 30 Billionen Mal in der Sekunde. Das schafft keine Gunn-Diode heutiger Bauart. Doch Byrnes ist sicher, eine technische Lösung für die Probleme zu finden, um die Infrarotstrahlen, die die Erde ins Weltall schickt, zur Stromerzeugung zu nutzen. Ganz nebenbei käme das auch dem Weltklima zugute. Die Erderwärmung würde verlangsamt – wenn auch nur ein winziges bisschen.

Ein Beitrag von: