Fahrzeugindustrie fahndet weiter nach Technik zur Abwärmenutzung

Um die thermische Rekuperation in Fahrzeugen ist es nach dem euphorischen Aufbruch Mitte des letzten Jahrzehnts still geworden. Doch hinter den Kulissen läuft die Forschung mit hoher Intensität weiter. Mit steigenden Kraftstoffpreisen und anziehenden Klimavorgaben der EU erweist sich Abwärme als kostbares Gut.

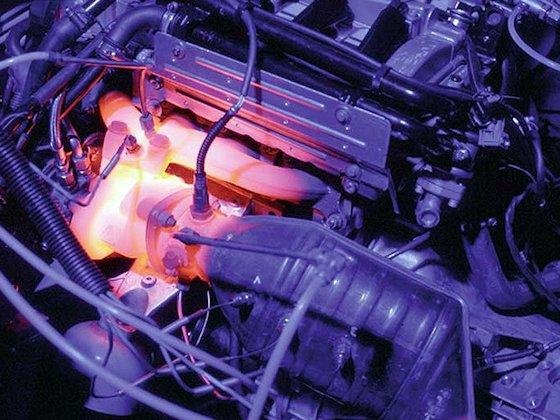

Thermoelektrische Generatoren erzeugen aus Wärme Strom. Eine Herausforderung sind die hohen Temperaturen.

Foto: IAV

Es ist ein Jammer. Von 100 Liter Kraftstoff lassen auch moderne Otto- und Dieselmotoren 60 bis bis 70 Literl als Abwärme in Kühlwasser und Abgas verpuffen. Strengere CO2-Grenzwerte und hohe Kraftstoffpreise lenken die Aufmerksamkeit verstärkt auf dieses verlorene Potenzial.

Ein Ansatz, es zu nutzen, sind thermoelektrische Generatoren (TEG). Sie wandeln Abwärme mithilfe spezieller Halbleitermaterialien in Strom. Schlüssel dazu ist ein vor knapp 200 Jahren von Thomas Seebeck entdeckter Effekt: Ist ein Material hohen Temperaturdifferenzen ausgesetzt, entsteht Spannung. Der Weg vom Seebeck-Effekt zur automobilen Serienkomponente ist allerdings steiniger als vermutet.

Daniel Jänsch verfolgt die TEG-Technik seit Jahren. Der Experte leitet regelmäßig eine Thermoelektrik-Tagung, die sein Arbeitgeber IAV 2008 ins Leben rief, um den Dialog zwischen Materialforschung und Automobilindustrie in Gang zu bringen. Mit Erfolg. „Hierzulande richten heute deutlich mehr Wissenschaftler und Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten, Abwärme zu nutzen“, sagt er. So auch in elf Projekten des Förderprogramms „Thermopower“, an dem mehrere Autohersteller und Zulieferer beteiligt sind. Ein weiteres Förderprogramm widmet sich der Grundlagenforschung rund um thermoelektrische Materialien.

Technik erst im Prototypenstadium

Noch stehen Kosten, Qualität und Verfügbarkeit dieser Materialien dem Serieneinsatz im Wege. „TEG sind bestenfalls in der Vorentwicklung angekommen“, räumt Jänsch ein. Zwar lassen BMW, VW und Daimler auf Tagungen immer wieder durchblicken, dass sie am Thema arbeiten. Doch wenn überhaupt befinden sich ihre Projekte im Prototypenstadium.

Das sah 2008 anders aus. BMW preschte mit Fahrzeugversuchen weit vor. Es schien eine Frage der Zeit, bis Serienfahrzeuge Abwärme nutzen. Doch die Materialfrage ist ungelöst. Laut Marktbeobachtern sind Thermoelektrika selbst für Kleinserien nicht in ausreichender Menge und Qualität verfügbar. Im Labormaßstab gibt es dagegen vielversprechende Fortschritte.

Mit Nanotechnologie gelang es zuletzt, die Halbleiter gezielt zu verunreinigen und ihre Wirkungsgrade so deutlich zu steigern. Bei den favorisierten Hochtemperaturmaterialien und beim Klassiker Bismut-Tellurid (Bi2Te3) geht es im Labor gut voran. Die großtechnische Skalierung lässt aber auf sich warten.

Forscher suchen nach alternativen Materialien

Obendrein bleibt die Rohstoffverfügbarkeit ein Problem. Schon ohne Nachfrage der Automobilindustrie unterliegen Bismut, Antimon, Tellur oder Germanium heftigen Preisschwankungen. Und die bekannten Tellur-Vorkommen würden nur wenige Jahre reichen, wenn in Neufahrzeugen flächendeckend Tellurid-TEG zum Einsatz kämen. Darum arbeiten die Materialwissenschaftler an Alternativen, etwa Skutteruditen, Half-Heuslern, Siliciden und sehr günstigen Oxiden.

Solange geeignete Materialien auf sich warten lassen, ist es schwierig, Modulaufbau und Verbindungstechnologien zu optimieren. Was keineswegs trivial ist: Denn die oft spröden Materialien müssen ein Autoleben lang allen Umwelteinflüssen trotzen. Damit ihr Einsatz lohnt, sind Bauräume gefragt, in denen große Temperaturunterschiede zwischen Warm- und Kaltseite realisierbar sind.

Jänsch ist trotz aller Hürden optimistisch, dass sich die nötigen Fortschritte einstellen werden. „Die Materialforschung erkennt inzwischen an, dass Autohersteller strenge Maßstäbe an Kosten, Qualität, Verfügbarkeit und Effizienz anlegen“, erklärt er. Erste Projekte würden gezielt nach Thermoelektrika forschen, die bei noch vertretbarem Wirkungsgrad unter 10 €/kg kosten. Heutige Preise bewegen sich zwischen 100 €/kg und 1000 €/kg wobei pro Fahrzeug je nach Anwendung und Güte der Integration mehrere kg benötigt werden.

Latentwärmespeicher als Alternative zur Energieumwandlung in Strom.

Angesichts der Ungewissheiten rund um TEG suchen Fahrzeugentwickler alternative Ansätze zur Abwärmenutzung. Etwa Latentwärmespeicher, in denen Phasenwechselmaterialien Wärme speichern und bei Bedarf auf einen Schlag abgeben. Sie könnten künftig vor dem Start den Fahrgastraum oder den Katalysator heizen. Letzteres hätte den Vorteil, das der KAT bei Kaltstarts schneller auf Betriebstemperatur käme. Das würde nicht nur 1 g/km CO2 einsparen, sondern die CO- und HC-Emissionen beim Kaltstart um bis zu 95 % senken. Gerade für häufig startende Hybride oder Stromer mit Verbrennungsmotor als Reichweitenverlängerer sind solche Latentwärmespeicher interessant.

Eine weitere Alternative ist, Abwärme per Clausius-Rankine-Prozess zu nutzen. Mit heißem Abgas wird dabei Wasser verdampft und durch eine Turbine getrieben. Nach Einschätzung des Zulieferers Eberspächer ließe sich so die Lichtmaschine entlasten oder ersetzen, was in bis zu 10 g/km weniger CO2-Ausstoß resultiere. Auch Bosch arbeitet an Wärmerückgewinnung mit Dampf. Expansionsmaschinen sollen in Nfz Abwärme in Strom fürs Bordnetz oder in zusätzlichen mechanischen Antrieb der Kurbelwelle wandeln. Der Zulieferer erwartet, dass solche Systeme den Verbrauch von Fernverkehrs-Lkw um bis zu 2500 l Diesel pro Jahr senken können.

Ein Beitrag von: