Energiewende forciert Forschungswettlauf um Energiespeicher

Würden die Architekten der deutschen Energiewelt ihre Weihnachtswünsche aufschreiben, stünden einsatzfähige Energiespeicher ganz oben mit auf dem Wunschzettel. Denn: Eine wesentliche Voraussetzung für die intensivere Nutzung erneuerbarer Energien ist der Ausbau der Speicherkapazitäten, vor allem für Strom. Um den zukünftigen Energiemix sicher zu den Abnehmern zu bringen, sind Netzbetreiber auf Zwischenlager für Strom angewiesen. Dafür muss dringend geforscht und entwickelt werden. Woran gearbeitet wird, zeigt ein Blick auf aktuelle Projekte mit stationären Speichern.

Für erneuerbare Energien werden Energiespeicher benötigt.

Foto: Bundesverband Windenergie

„Bis jetzt können wir für große Energiemengen nur Pumpspeicher vorweisen“, spitzt Jochen Kreusel, Präsidiums-Mitglied des Elektrotechnikverbandes VDE, etwas dramatisch zu. Damit trifft er einen wunden Punkt. Denn einen nennenswerten Zubau von Stromspeichern hat es in den letzten Jahren nicht gegeben.

Der Nachholbedarf für die Entwicklung von Energiespeichern im Technologieland Deutschland ist groß. Die Bundesregierung hat das erkannt und stellt beträchtliche Summen zur Förderung bereit (siehe Kasten).

Förderinitiative „Energiespeicher“ soll Energiewende vorantreiben

Mit der Förderinitiative „Energiespeicher“ gibt der Bund seit Mitte 2012 für die Forschung in den nächsten Jahren insgesamt 200 Mio. € aus. Aus diesem Fördertopf bewilligte das Bundesforschungsministerium bislang knapp 55 Mio. € für Projekte mit Laufzeiten bis 2015.

Den Sonnenstrom vom Sommer in den Winter zu retten ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Anforderungsprofil, für die im Energiewendeland Deutschland Lösungen parat stehen müssen. Das zeitweise Über- und Unterangebot von Ökostrom im Netz auszugleichen ist eine der Hauptaufgaben, die Speichertechnologien erfüllen sollen. Und zwar in sämtlichen Zeitbereichen, von einer Sekunde bis zu mehreren Wochen.

Ansprüche gibt es zudem an die Wirtschaftlichkeit. Die Systeme sollen bezahlbar sein, Bau und Betrieb müssen sich rechnen. Und für die Akzeptanz großer und kleiner Speicheranlagen muss gesorgt werden. Klar ist: Die eine universelle Speicherlösung für das Stromnetz der Zukunft wird es nicht geben.

Also arbeiten viele Wissenschaftler an vielen Lösungen und unterschiedlichen Fragestellungen. Universitäten und Forschungsinstitute landauf, landab experimentieren mit Speichertechnologien Energieversorger, Automobilindustrie, Netzausrüster und Anlagenhersteller investieren in Speicherprojekte.

Könnten lokal, also auf der Verteilnetzebene, zur Netzunterstützung Batterien eingesetzt werden? Könnten Speicher zugleich den Netzausbaubedarf verringern? Diese typischen Fragestellungen sind dem Ost-Albkreis auf den Leib geschnitten, denn in dieser Boomregion für Wind-, Sonne- und Biomasseanlagen stößt die Netzleistung längst an ihre Grenzen.

Die Energiewende dezentralisiert das Stromnetz

Um langfristig Stromnetze für die wachsende dezentrale Einspeisung zu optimieren, hat die Netzgesellschaft Ostwürttemberg (ODR), eine EnBW-Tochter, in ihrem Netzgebiet ein Projekt in einem 150-Seelen-Dorf in der Gemeinde Neuler aufgesetzt. Die Schwenninger haben 17 Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von 360 kW installiert. Nur halb so groß ist die maximale Bezugsleistung, die an kalten Wintertagen zur Verfügung stehen muss.

„Wir versuchen, genau diese Schwierigkeit mit Batteriespeichern in Einklang zu bringen“, erläutert Netzplaner Franz Stölzle. ODR und Varta Micro-Battery haben in Schwenningen ein garagengroßes Häuschen gebaut und darin neun Batteriemodule untergebracht.

Seit einem Jahr wird gemessen und optimiert. Es ist ein kleines System, das knapp 10 % der Höchstleistung allenfalls für zwei Stunden puffert. Für den realen Anwendungsfall ist das zu wenig, aber das Prinzip funktioniert.

„Unser Ziel ist es, mit dem System zu lernen, um es in einem größeren Maßstab anwenden zu können“, betont Stölzle. In den kommenden ein bis zwei Jahren wird die Steuerung optimiert. Geplant ist, Wettervorhersagen einzubeziehen.

Und die Kosten? „Die Kilowattstunde Speicherkapazität müsste deutlich unter 200 € liegen, damit die Batterielösung wirtschaftlich wird“, rechnet Projektleiter Stölzle vor. Momentan liegen die Kosten um den Faktor sechs bis sieben höher. Sollte sich ein Massenmarkt entwickeln, könne er sich vorstellen, dass die Batterien um diese Größenordnung billiger werden. Dies habe der Markt für Photovoltaikanlagen gezeigt, wo innerhalb von zehn Jahren eine derartige Kostensenkung realisiert wurde.

Die RWTH Aachen setzt beim Stromerzeuger an und bei der Eigennutzung des Solarstroms vom Dach. Mit den geeigneten Systemkomponenten lässt sich der Anteil der nutzbaren Energie um ein Viertel steigern. Einen Zusatznutzen für das Netz erreicht man, wenn man den Batterieumrichter extra klein dimensioniert.

Seine Berechnungen machte Dirk Magnor, Leiter des Teams „Dezentrale Speicher“ am Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe der RWTH, anhand einer 5-kW-Photovoltaikanlage. Im Normalfall statte man diese mit einem 5-kW-Batterieumrichter aus, so dass die Batterie die volle Photovoltaikleistung aufnehmen kann, erklärt er. In dieser Kombination ist die Batterie bei den Eigennutzern schon am Vormittag voll.

Der Trick der Aachener Ingenieure: die 5-kW-Batterie mit einem weniger leistungsstarken Umrichter ganz langsam laden. In seiner Untersuchung verkleinerte Projektleiter Magnor den Batterieumrichter auf eine Leistung von nur noch 1 kW.

„Dadurch steht während der Mittagsspitze weiterhin Batteriekapazität zur Verfügung und es muss weniger Lastspitze ins Netz abgegeben werden“, erklärt der Wissenschaftler. Außerdem spart man bei den Anschaffungskosten. In seinem Beispiel waren das unterm Strich über die Anlagenlebensdauer etwa 260 €, trotz leichter Einbußen bei der Eigennutzung. „Man sollte schauen, wie zur Verbesserung der Systeme neben der Betriebsführung bereits die Auslegung der Anlagenkomponenten berücksichtigt werden kann“, empfiehlt der RWTH-Forscher.

Energiewende braucht passende Standorte für Energiespeicher im Übertragungsnetz

Von klein nach groß: Wo liegen geeignete Standorte für Speicher im Übertragungsnetz, um den steigenden Anteil der Erneuerbaren netzverträglich einzubinden? Eine Fragestellung, der sich ebenfalls die RWTH Aachen und das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (Iwes) gemeinsam widmen.

Festzuhalten ist für Pumpspeicher: Der Standort ist entscheidend für Einsatz und Auslastung. Geeignet sind daher der Norden und der Osten Deutschlands, weil man dort von deutlichen Windenergieüberschüssen im Netz ausgeht. Netzseitig sei es sinnvoll, an Orten lokaler Leistungsüberschüsse entsprechende Speicher zu haben. Nun zeigt sich, dass Pumpspeicherkraftwerke mit ihrem hohen Wirkungsgrad von 80 % im Vergleich zu Druckluft- oder Power-to-Gas-Speichern ein großes Nutzenpotenzial aufweisen – als ausgleichende Komponente im Netz.

Pumpspeicher findet man jedoch hauptsächlich im Süden Deutschlands. „Damit könnten die weniger erprobten und die neuen Technologien wie Druckluft und Power-to-Gas in Zukunft eine bedeutendere Rolle spielen“, meint Tim Drees vom Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft der RWTH Aachen.

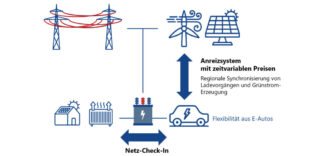

Der Ausbau von Wind- und Photovoltaikanlagen geht rasant voran, immer häufiger ist von „Abregeln“ die Rede, um die Netze nicht zu überlasten. „Wir sollten bei aller Dringlichkeit nicht in Hektik verfallen“, rät VDE-Mann Kreusel mit Blick auf die aktuelle Studie „Energiespeicher für die Energiewende“ des Verbands. Sie hat den zukünftigen Speicherbedarf auf der Ebene der Übertragungsnetze bis 2020 im Fokus. Bis dahin bleibt noch Zeit zusätzlich den Einfluss der Elektroautos auf Stromnetze und Speicherkapazität zu untersuchen und an vielen neuen Entwicklungen zu arbeiten, die von der Marktreife derzeit weit entfernt sind.

Bundesumweltminister Peter Altmaier findet das Konzept „Power-to-Gas“ ganz besonders interessant. Kürzlich twitterte er: „Habe mich die letzten Tage intensiv mit Power-to-Gas beschäftigt. Technisch und finanziell schwierig, aber wir arbeiten daran!“

Ein Beitrag von: