Alte Bergwerke sollen zu Pumpspeicherkraftwerken werden

Dringend notwendige Pumpspeicherkraftwerke lassen sich optimal in stillgelegten Bergwerken anlegen. In Deutschland eignen sich dazu vor allem Erzbergwerke: Sie bieten nicht nur den Raum, um die Kraftwerke und Speicherseen anzulegen, ohne die Landschaft zu stören. Erzbergwerke bieten dabei auch den Vorteil, dass beispielsweise keine Giftstoffe ausgeschwemmt werden. Mehr als 100 Erzbergwerke ziehen Forscher in die engere Wahl.

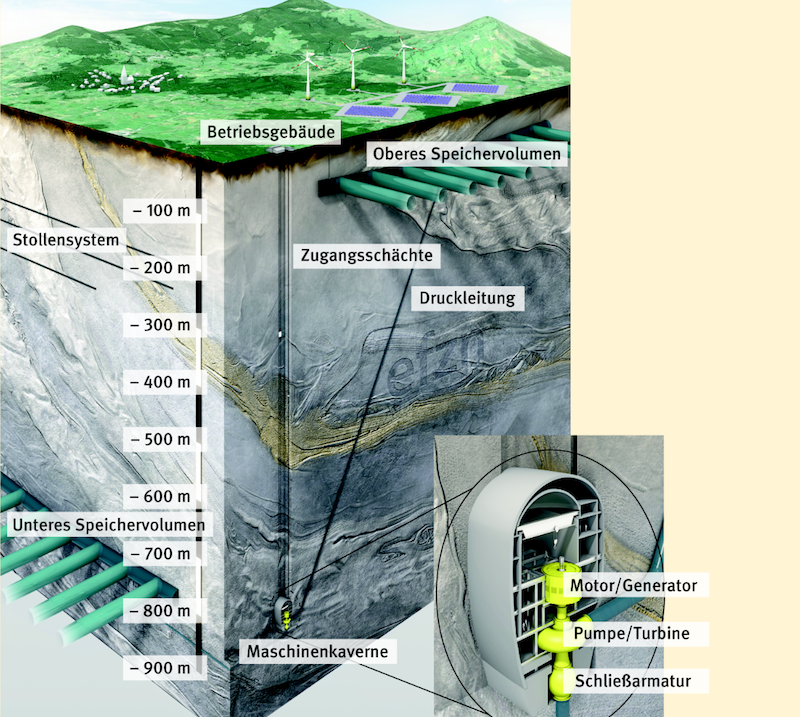

Klassische Pumpspeicherkraftwerke benutzen überschüssigen Strom, um Wasser in ein hoch gelegenes Becken zu pumpen. Bei Bedarf lässt sich die Energie zurückgewinnen, indem das Wasser durch Fallrohre und Turbinen zurückschießt. Wasserbecken und Technik könnten sich in Zukunft auch in alten Bergwerken unterbringen lassen.

Foto: dpa/Matthias Bein

Seit über hundert Jahren haben sich Pumpspeicherkraftwerke beim Ausgleich schwankender Netzlasten und zur Deckung von Lastspitzen im Stromnetz bewährt. Sie speichern Strom als Lageenergie, indem sie mit dem überschüssigen Strom Wasser von einem tiefer gelegenen Becken in einen höhergelegenen Speichersee pumpen. Die potenzielle Energie lässt sich dann bei Bedarfsspitzen zurückgewinnen, indem das Wasser durch Turbinen zurückströmt. Der Wirkungsgrad so eines Prozesses liegt im Schnitt bei etwa 75 Prozent. Dabei ist die Speicherkapazität proportional zur nutzbaren Höhendifferenz und zum gespeicherten Wasservolumen.

In Deutschland sind aktuell knapp 40 oberirdische Pumpspeicherkraftwerke mit einer Gesamtleistung von knapp 7 GW und einer Gesamtkapazität von etwa 40 GWh in Betrieb. Die wegen der im Rahmen der Energiewende immer höheren Einspeisungen von fluktuierendem Wind- und Solarstrom erforderlichen neuen Anlagen sind nur in sehr begrenztem Maße realisierbar, weil konventionelle Pumpspeicherkraftwerke geeignete Geländeprofile voraussetzen. Diese Standorte gibt es zwar, jedoch lassen die Umweltauswirkungen und der erhebliche Flächenverbrauch solche Projekte auf Akzeptanzprobleme stoßen.

Attraktiv erscheint der Gedanke, ohnehin schon vorhandene Bergwerke als Speicher unter der Erde zu nutzen, eine Idee, die bis jetzt noch nirgends realisiert wurde. Die wesentlichen Bestandteile würden dabei weitgehend unter der Erde angeordnet: das Ober- und Unterbecken, eine Maschinenkaverne mit Maschinensatz und elektrischen Anlagen sowie Zu- und Ableitung für elektrische Energie und Netzanschluss.

Als Hybridversion kann auch ein Teich oder See als Oberbecken fungieren. Dadurch verringert sich nicht nur der Aufwand unter Tage, sondern es erhöht sich auch die Fallhöhe des Pumpspeicherwerkes und damit seine Speicherkapazität.

Potenzial für Untertage-Pumpspeicherwerke in Deutschland

In Deutschland existieren weit über 100.000 Untertagebauten. Jedoch eignet sich nur eine geringe Zahl für die Nachnutzung als Pumpspeicherwerk. So ist beispielsweise im Kohleabbau mit explosiven Gasen zu rechnen, in Salzbergwerken mit Umlösungsprozessen und Bergwerke im Lockergestein verlangen einen großen Sicherungsaufwand. Auch giftige oder umweltgefährdende Stoffe, die freigesetzt werden könnten, sind Ausschlusskriterien.

Fasst man alle Einschränkungen zusammen, so kommen in erster Linie Erzbergbau-Regionen in Frage, etwa das Erzgebirge und das Siegerland mit dem Lahn-Dill-Gebiet.

Bei einem Pumpspeicherkraftwerk unter Tage müsste man einzelne Baugruppen durch Schächte in die Maschinenkaverne bringen. Zur Stromerzeugung fließt das Wasser dann über mehrere hundert Meter über eine Francisturbine vom Ober- in das Unterbecken. Im Pumpbetrieb arbeitet der Generator als Motor einer zweistufigen Pumpe, die das Wasser zurücktransportiert.

Quelle: Energie-Forschungszentrum Niedersachsen

Im Rahmen des vom Bundesumweltministerium geförderten Projekts „Windenergiespeicherung durch Nachnutzung stillgelegter Bergwerke“ haben Wissenschaftler der Technischen Universität Clausthal und deren Projektpartner 104 Untertagebauten identifiziert, die gut oder zumindest bedingt als Pumpspeicherwerk geeignet sind.

Zur groben Abschätzung des Gesamtpotenzials trafen die Forscher die vereinfachende Annahme, dass sich an jedem dieser Standorte ein Speicher mit einer Leistung von 100 MW und einer Kapazität von 400 MWh errichten lässt. Daraus ergeben sich theoretisch eine Gesamtleistung von rund 10 GW und eine Speicherkapazität von 40 GWh. Dies entspräche einer Verdoppelung der heute installierten Pumpspeicherkapazität und -leistung in Deutschland.

Forscher rechnen Fallbeispiele durch

An zwei konkreten Fallbeispielen untersuchte ein interdisziplinäres Team aus Bergbaufachleuten, Maschinenbauern, Elektrotechnikern, Juristen und Kaufleuten die komplexen Aufgaben, die beim Bau eines Pumpspeichers unter Tage zu lösen sind. Als Modellbergwerke wählten sie das ehemalige Erzbergwerk Pöhla im Erzgebirge sowie den Wiemannsbuchtschacht des stillgelegten Erzbergwerks Grund im Harz aus.

Für diese Standorte erforschten sie die technischen, rechtlichen, planerischen und wirtschaftlichen Aspekte, die hier exemplarisch für das Bergwerk Grund vorgestellt werden. Im Ergebnis halten sie für beide Bergwerke eine Realisierung für möglich.

Das Erzbergwerk Grund gehört geologisch zum nordwestlichen Oberharz. Es wurden verschiedene Metallerze, insbesondere silberreiche Bleierze und deren Begleiterze gefördert. An dieser Grube kann ein nutzbares Speichervolumen von etwa 240.000 bis 260.000 Kubikmeter bei einer mittleren Fallhöhe von 700 Meter geschaffen werden.

Der Maschinensatz wird in einzelnen Baugruppen durch den Schacht in die Maschinenkaverne gebracht. Zur Stromerzeugung fließt das Wasser vom Oberbecken in das Unterbecken über eine Francisturbine, die einen Stromgenerator antreibt. Im Pumpbetrieb arbeitet der Generator als Motor einer zweistufigen Pumpe, die das Wasser wieder zurücktransportiert.

Gesamtkosten betragen rund 180 Millionen Euro

Die Investitionskosten des Pumpspeicherwerks am Standort Grund liegen je nach Szenario im Bereich von rund 1.800 Euro/kW bei einem Speichervolumen von 400 MWh. Für eine Pilotanlage wäre mit Gesamtkosten von rund 180 Millionen Euro zu rechnen. Der größte Kostenblock umfasst die Untertagearbeiten mit 60 Prozent. Die Maschinentechnik liegt bei 26 Prozent und für die Netzanbindung sind rund 12 Prozent einzuplanen. Mit einer Hybridlösung, also dem Bau eines Beckens über Tage, sind Einsparungen möglich.

Die Untertagearbeiten steigern die spezifischen Investitionskosten deutlich über die oberirdischer Pumpspeicher, die pro KW Leistung zwischen 650 und 1.435 Euro betragen. Allerdings ist nicht bekannt, inwieweit neue Standorte für übertägige Pumpspeicherwerke überhaupt genehmigungsfähig und in der Bevölkerung akzeptiert sind. Hinzu kommt, dass die Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen deutlich höher als in der Vergangenheit sein können.

Stellt man den Kosten mögliche Erlöse gegenüber, so zeigt sich, dass der alleinige Handel am Spotmarkt für eine Amortisation bei Weitem nicht ausreicht. Auch die Blindleistungsbereitstellung oder die Vermarktung der Schwarzstartfähigkeit als Dienstleistung reichen nicht aus. Das Bild könnte sich ändern, wenn ein Großteil der Erlöse durch die reine Leistungsbereitstellung generiert werden kann. Als größtes Hemmnis für eine konkrete Investitionsentscheidung sehen die Forscher daher weniger technische Faktoren als die Unsicherheiten, wie sich der gesetzliche Rahmen für den Strommarkt entwickelt.

Pilotanlage kommt frühestens 2015

Ein unterirdisches Pumpspeicherwerk ist bislang in Deutschland nicht realisiert worden. Daher liegen keine Erfahrungen zur rechtlichen Einordnung vor. Geprüft wurden insbesondere Fragen des Immissionsschutzes, des Bergrechts, Wasserrechts, Baurechts, Abfallrechts, energiewirtschaftsrechtliche Vorschriften sowie nach dem Recht der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Eine Genehmigung erscheint nach dem derzeitigen Rechtsrahmen grundsätzlich möglich.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Errichtung einer Pilotanlage am Wiemannbuchtschacht bei sorgfältiger Beachtung der Umweltfolgen und Akzeptanz aus technischer, rechtlicher, ökologischer und wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich möglich ist. In weiteren Schritten wollen sie eine Pilotanlage detailliert planen und über eine Kosten-Nutzen-Analyse bewerten. Die Voruntersuchungen könnten im Jahr 2014 abgeschlossen werden. Eine erste kleine Pilotanlage zu Forschungszwecken lässt sich frühestens in dem Zeitraum 2015 bis 2018 realisieren.

Ein Beitrag von: