Vier Tage ohne Strom: Was der Berliner Blackout über unsere Netze verrät

Der Berliner Brandanschlag hat 45.000 Haushalte lahmgelegt. Experten warnen: Etwas Ähnliches könnte überall in Deutschland passieren. Warum das so ist – und was sich ändern muss.

Die Polizei kontrolliert die betroffenen Gegenden zur Vermeidung von Einbrüchen während des großflächigen Stromausfalls im Bezirk Steglitz.

Foto: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann

Seit dem Zweiten Weltkrieg hat es so etwas in Berlin nicht gegeben: Am Morgen des 3. Januar 2026 zerstörten Brandsätze eine Kabelbrücke über den Teltowkanal in Berlin-Lichterfelde, zu dem Anschlag bekannte sich später die linksextremistische „Vulkangruppe“. Fünf Hochspannungskabel und mehrere Mittelspannungsleitungen fielen aus.

In der Folge waren rund 45.000 Haushalte und 2200 Gewerbebetriebe in Zehlendorf, Nikolassee, Wannsee und Lichterfelde vom Netz abgeschnitten. Und das mitten im Winter, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Insgesamt waren laut der deutschen Presse-Agentur etwa 100.000 Menschen betroffen. Vier Tage dauerte es, bis der Strom am Abend des 7. Januar in allen Haushalten wieder funktionierte. Die Reparatur der zerstörten Infrastruktur wird nach Angaben des Netzbetreibers noch Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen.

Wie konnte ein einzelner Anschlag eine solche Kettenreaktion auslösen? Und wie anfällig sind die Stromnetze anderer deutscher Städte?

Inhaltsverzeichnis

Kann das auch anderswo passieren?

Die kurze Antwort lautet: Ja. Warum, erklärt Prof. Martin Braun, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik IEE in Kassel: „Weil die N-1-Sicherheit deutschlandweit Standard ist, können Ereignisse mit einer gemeinsamen Schadensursache prinzipiell jedes Netz treffen.“ Ob daraus ein längerer Ausfall entstehe, hänge dann von Struktur, Redundanz und Wiederaufbaufähigkeit der Infrastruktur vor Ort ab.

N-1 bedeutet: Fällt ein Betriebsmittel wie eine Leitung oder ein Transformator aus, läuft das System weiter. In Berlin fielen jedoch fünf Betriebsmittel – in diesem Fall Hochspannungskabel – gleichzeitig aus. Sie lagen alle auf derselben Kabelbrücke. Diese versorgte eine Ringleitung, an der vier Umspannwerke hängen. Als die Brücke brannte, war der gesamte Ring vom restlichen 110-kV-Netz abgeschnitten – und damit auch die Umspannwerke sowie die daran angeschlossenen Haushalte. Eine alternative Einspeisung für die Ringleitung gab es nicht.

Für solche Szenarien bräuchte es einen Sicherheitsstandard N-2. Dabei bleibt das System auch bei zwei gleichzeitigen Ausfällen stabil. Doch eine flächendeckende N-2-Pflicht existiert in Deutschland nicht. „Das geht über den vorherrschenden Planungsgrundsatz hinaus“, erläutert Braun.

Nach dem großflächigen Stromausfall mussten viele Haushalte im Südwesten Berlins die Nächte in Kälte und Dunkelheit verbringen.

Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken

Was hätte den Ausfall verhindern können?

Die beste Prävention wäre laut Braun Trassenredundanz gewesen: „Ideal wäre, dass redundante Stromkreise nicht auf einer Trasse liegen, sondern über separate Trassen geführt werden.“ Der Vorteil: „Ein einzelnes Schadensereignis hätte dann nicht mehrere Versorgungspfade gleichzeitig betroffen; ein Angriff oder Unfall müsste an mehreren räumlich getrennten Stellen wirken.“

Wenn trotzdem ein Ausfall eintritt, ließe sich der Schaden begrenzen, etwa durch mehr Schaltoptionen im 110-kV-Netz oder Netzersatzanlagen. „Es gibt mobile Systeme, zum Beispiel Dieselaggregate, wie sie bei Netz-Revisionen eingesetzt werden. Davon hätte man in Berlin eine größere Anzahl zusammenschalten müssen“, erklärt Dr. Robert Kohrs, Abteilungsleiter Intelligente Netze beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Ein Blackout von vier Tagen Dauer hätte so womöglich verhindert werden können.

Aber warum fehlte es überhaupt an Ersatz-Trassen für die Ringleitung, die nach dem Anschlag hätten einspringen können? Fraunhofer IEE-Chef Braun gibt die simple Antwort: „Wir wissen, wie aufwendig und teuer es ist, zusätzliche Trassen zu planen und zu bauen – insbesondere im städtischen Kontext.“

Im Bürgersaal des Bezirksamts Zehlendorf wurden Feldbetten als Notunterkunft für Bewohner aufgebaut, die nicht in ihren Wohnungen bleiben konnten oder wollten.

Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Warum gibt es nicht mehr Redundanz?

Für den Bau zusätzlicher Trassen sind die örtlichen Verteilnetzbetreiber verantwortlich. Sie erhalten dafür aber keine zusätzliche Vergütung. „Viele Verteilnetzbetreiber zögern bei Investitionen in Inselnetz- und Resilienzkonzepte, weil es dafür bislang keine klaren regulatorischen Vorgaben und keine verlässliche, systematische Kostenanerkennung gibt“, so Braun.

Netzbetreiber finanzieren sich über die im Strompreis enthaltenen Netzentgelte. Die Bundesnetzagentur legt fest, welche Investitionen sie damit finanzieren dürfen. Doch Investitionen, die über den N-1-Standard hinausgehen, werden oft nicht anerkannt. Das Ergebnis: Der akute Netzausbau wird priorisiert, während Resilienzmaßnahmen auf der Strecke bleiben.

„Sicherheit kostet Geld“, betont Robert Kohrs vom Fraunhofer ISE. Da der direkte Nutzen von Redundanz nicht sofort sichtbar sei, scheue man in Zeiten stabiler Netze die zusätzlichen Kosten.

Für Martin Braun vom Fraunhofer IEE ist das eine gesellschaftliche Grundsatzfrage: „Was sind wir bereit, in unsere Strominfrastruktur zu investieren – als Versicherung gegen seltene, aber folgenschwere Extremereignisse, um das System robuster und schneller wieder aufbaufähig zu machen?“

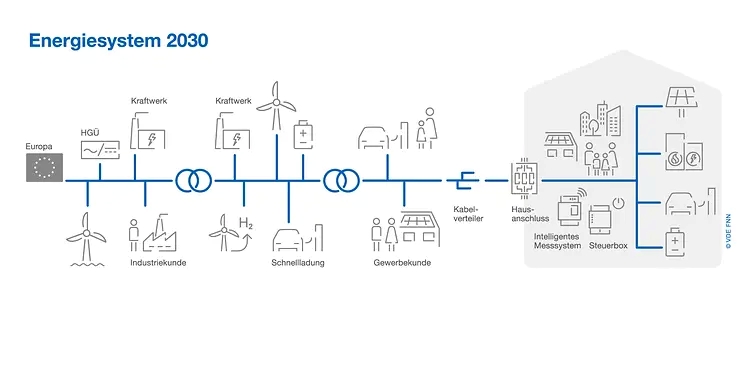

Das Energiesystem im Jahr 2030. Grafik: VDE FNN

Kann die Energiewende helfen?

Beim Blick auf das deutsche Stromsystem wird ein Trend immer deutlicher: die Energiewende. Erst am 6. Januar veröffentlichte Zahlen des Thinktanks Agora Energiewende zeigen: 2025 war für die Wind- und Solarerzeugung in Deutschland erneut ein Rekordjahr. Der Anteil Erneuerbarer am Stromverbrauch stieg auf 55,3 %, Solarstrom ist mittlerweile die zweitwichtigste Stromquelle nach Wind.

Auf den ersten Blick könnte die Dezentralisierung der Stromerzeugung das Resilienz-Problem der Netze verschärfen. Denn mit dem Wegfall großer Kohle- und Gaskraftwerke verschwinden auch deren rotierende Massen, die das Netz stabilisieren und einen schnellen Wiederanlauf nach Störungen ermöglichen.

Doch beide Fraunhofer-Experten sehen in der Dezentralisierung vor allem eine Chance. „Wenn wir erneuerbare Energien mit Batteriespeichern verbinden und diese Komponenten netzbildende Regelungseigenschaften erhalten und in geeignete Schutz- und Betriebskonzepte eingebettet sind, besteht die Möglichkeit, Inselnetze zu bilden“, sagt Braun.

Wie Inselnetze die Resilienz erhöhen

Solche Mikronetze könnten bei einem Ausfall des übergeordneten Netzes kritische Infrastrukturen oder einzelne Quartiere weiter versorgen. Möglich sei dies über Photovoltaikanlagen, die mit Batteriespeichern gekoppelt werden, erklärt Kohrs. Das heimische Balkonkraftwerk eignet sich hierfür nicht. Es ist wie die meisten PV-Wechselrichter „netzfolgend“ – es synchronisiert sich auf die 50 Hz des Stromnetzes und schaltet sich bei Stromausfall automatisch ab. Für Inselfähigkeit braucht es Systeme mit netzbildenden Eigenschaften, typischerweise PV-Anlagen mit Batteriespeichern.

Auch Elektrofahrzeuge könnten künftig eine Rolle spielen. „Bidirektionale Elektrofahrzeuge sind große Batteriespeicher, die man für solche Szenarien nutzen kann. Sie eignen sich nicht nur zum Handyladen, sondern auch zur Versorgung ganzer Gebäude“, so Kohrs. Allerdings funktioniert das bisher nur in Verbindung mit stationären Batteriesystemen; an der optimalen Integration von E-Autos in Inselnetze wird weltweit geforscht.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU, Mitte) steht in der Kritik: Während des Stromausfalls spielte er offenbar Tennis. Derzeit werden Rücktrittsforderungen laut.

Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen |

Die Lektionen aus Berlin

Der Berliner Blackout war zum Glück eine Ausnahme. Eigentlich ist das deutsche Stromnetz eines der zuverlässigsten der Welt. Laut dem Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) lag die Versorgungssicherheit 2024 bei 99,998 %, die durchschnittliche Stromunterbrechung bei nur 12,9 Minuten pro Kunde und Jahr. „Was wir an Ausfallraten haben, ist wirklich verschwindend gering im Vergleich mit anderen Ländern“, bestätigt Kohrs.

Dennoch hat der Vorfall strukturelle Schwächen offengelegt. Das 110-kV-Netz, das Rückgrat der städtischen Stromversorgung, ist anfälliger als gedacht. Die N-1-Sicherheit reicht bei gezielten Angriffen auf kritische Knotenpunkte nicht aus. Und die regulatorischen Anreize für mehr Resilienz fehlen.

Aus diesem Grund kritisierte jüngst auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) den politischen Rahmen. „Der aktuelle Entwurf des KRITIS-Dachgesetzes wird der realen Bedrohungslage nicht gerecht“, so Holger Lösch, stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer. KRITIS soll einheitliche Schutzstandards für kritische Infrastrukturen wie Stromnetze schaffen – allerdings bleibt die Finanzierung auch hier unklar. „Die Politik unterschätzt offenbar nach wie vor die Dringlichkeit, auf wachsende Bedrohungen angemessen zu reagieren“, so Lösch.

„‚Wir bauen derzeit bei laufendem Betrieb die größte Maschine der Welt um. Damit das gelingt, brauchen wir dringend Orientierung und Klarheit für alle Beteiligten“, mahnt auch Dr. Joachim Kabs, Vorstandsvorsitzender von VDE FNN. Es bleibt also zu hoffen, dass die vier stromlosen Tage in Berlin als Weckruf dienen. Dann könnten bis zum nächsten Groß-Blackout wieder 80 Jahre vergehen.

Ein Beitrag von: