Als Alternative zu Silizium: Macht der Germanium-Zinn-Transistor dem Quantencomputer Beine?

Transistoren aus Silizium stoßen angesichts der rasanten Entwicklung von Quantencomputern oder dem Internet der Dinge langsam an ihre Grenzen. Germanium-Zinn-Transistoren könnten eine vielversprechende Alternative sein.

Jülicher Forschende entwickeln neuen Germanium-Zinn-Transistor als Alternative zu Silizium.

Foto: Forschungszentrum Jülich / Sascha Kreklau

Ein Team des Forschungszentrums Jülich hat einen neuartigen Transistor aus einer Legierung von Germanium und Zinn entwickelt. Dieser Transistor weist gegenüber herkömmlichen Schaltelementen mehrere Vorteile auf, was ihn zu einer vielversprechenden Option für zukünftige Low-Power- und High-Performance-Chips macht. Durch die erhöhte Geschwindigkeit, mit der Ladungsträger in diesem Material agieren können im Vergleich zu Silizium oder reinem Germanium, wird der Betrieb bei niedrigeren Spannungen ermöglicht. Dadurch eröffnen sich möglicherweise neue Perspektiven bei der Entwicklung von Quantencomputern.

Silizium stößt an seine physikalischen und technologischen Grenzen

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Informationsverarbeitung und Datenübertragung aufgrund der enormen Fortschritte in der Mikro- und Nanoelektronik deutlich verbessert. Die Entwicklung wird derzeit durch das rasante Wachstum des Internets der Dinge, des neuromorphen Computings und des Quantencomputings weiter beschleunigt, wobei eine energieeffizientere Elektronik benötigt wird. Allerdings stoßen die herkömmlichen CMOS-Halbleiter-Technologien (Complementary Metal Oxide Semiconductor) mit Silizium an physikalische und technologische Grenzen, trotz ihrer erfolgreichen Verkleinerung.

Besonders die Si-CMOS-Bauelemente, die bei tiefen kryogenen Temperaturen arbeiten und als Steuer- und Ausleseschaltkreise für Qubits in einem Quantencomputersystem verwendet werden, stellen eine große Herausforderung dar, insbesondere wenn es um die Skalierung der Unterschwellenschwingung zur Verringerung der angelegten Spannung geht. Angesichts all dieser Fakten hat die Wissenschaft verstärkt nach alternativen Lösungen gesucht und im Falle des Jülicher Forschungsteams in einem Germanium-Zinn-Transistor eventuell gefunden.

Kleiner Exkurs über Transistoren

Transistoren sind elektronische Bauelemente, die aus Halbleitern wie Silizium bestehen. Es gibt verschiedene Typen wie den bipolaren Transistor und den Feldeffekttransistor (FET). Der bipolare Transistor besteht aus drei dotierten Schichten und steuert den Stromfluss durch die Basis. Beim Feldeffekttransistor wird der Stromfluss durch das Anlegen einer Spannung am Gate gesteuert. Transistoren dienen als Schaltelemente und Verstärker in elektronischen Geräten und ermöglichen die Verarbeitung und Steuerung von Signalen.

Gemäß dem nach wie vor gültigen Mooreschen „Gesetz“ hat sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip in den letzten 70 Jahren etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Dies führte zu immer kleineren Schaltkreisen. Allerdings zeichnet sich ab, dass dieser Trend nicht endlos fortgesetzt werden kann und eine Grenze in Sicht ist. „Inzwischen ist man bei Strukturen angekommen, die nur noch 2 bis 3 Nanometer groß sind. Das entspricht etwa zehn Atomdurchmessern. Damit bewegt man sich an den Grenzen des Machbaren, viel kleiner geht es nicht“, erklärt Prof. Qing-Tai Zhao vom Peter Grünberg Institut (PGI-9) des Forschungszentrums Jülich.

Das Ziel: Gleiche Performance bei größeren Strukturen

Nachdem klar ist, dass die Schaltkreise nicht mehr viel kleiner werden können, braucht es Alternativen, die genauso gut oder noch besser performen – und das bei größeren Strukturen. Daher suchen Forschende schon länger nach einem Ersatz für Silizium, dem Grundstoff der Halbleiterindustrie. „Die Idee ist, ein Material zu finden, das günstigere elektronische Eigenschaften aufweist und mit dem man die gleiche Performance bei größeren Strukturen erzielen kann“, so Qing-Tai Zhao.

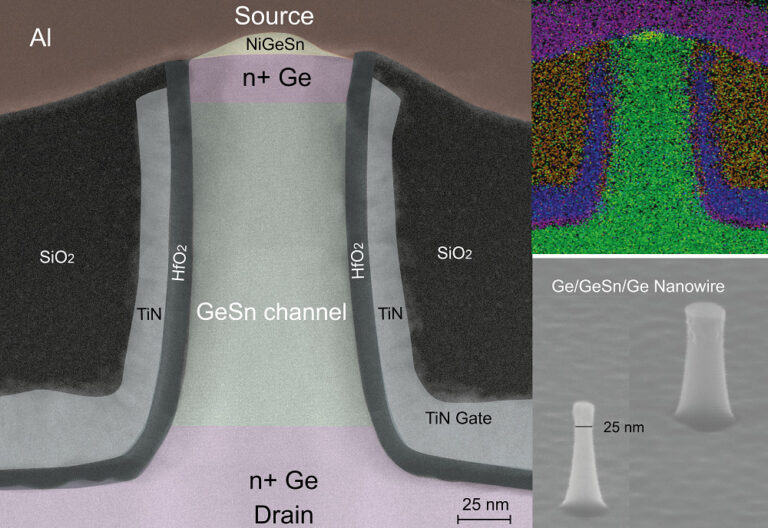

Zurück in die Zukunft heißt es bei dem Material, das die Forschung unter anderen ins Visier genommen hat: Germanium kam bereits in den Anfängen der Computerära zum Einsatz. In der Theorie können sich Elektronen in diesem Material deutlich schneller bewegen als in Silizium. Um die elektronischen Eigenschaften weiter zu optimieren, gingen Qing-Tai Zhao und sein Team noch einen Schritt weiter: Sie bauten Zinn-Atome in das Germanium-Kristallgitter ein. Entwickelt wurde dieses Verfahren von einigen Jahren am Peter Grünberg Institut (PGI-9) des Forschungszentrums Jülich.

„Das Germanium-Zinn-System, das wir erprobt haben, macht es möglich, die physikalischen Grenzen der Siliziumtechnologie zu überwinden“, erklärt Qing-Tai Zhao. In Experimenten zeigte der Transistor aus Germanium-Zinn eine 2,5-fach höhere Elektronengeschwindigkeit als ein vergleichbarer Transistor aus reinem Germanium. Lange Zeit galt Germanium als zu langsam für moderne Transistoren, doch die Kombination mit Zinn scheint dies zu ändern.

Die Forschenden aus Jülich sehen einen weiteren Vorteil der neuen Transistoren-Generation: Da Germanium und Zinn aus der gleichen Hauptgruppe im Periodensystem wie Silizium stehen, ist das neue Material mit dem bestehenden CMOS-Prozess zur Chipherstellung kompatibel. Die Germanium-Zinn-Transistoren könnten daher mit bestehenden Produktlinien direkt in konventionelle Siliziumchips integrieren.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen des Germanium-Zinn-Transistors: Der Aufbau folgt einer 3D-Nanodrahtgeometrie, ein Design, das auch für die neueste Generation von Computerprozessoren verwendet wird.

Foto: Forschungszentrum Jülich

Lassen sich mit Germanium-Zinn-Transistoren Computer der Zukunft bauen?

Der Germanium-Zinn-Transistor könnte nicht nur klassischen Digitalrechnern, sondern auch Quantencomputern zugutekommen. Es wird bereits seit einiger Zeit versucht, Teile der Steuerelektronik direkt auf dem Quantenchip anzubringen, der im Inneren eines Quantencomputers bei extrem niedrigen Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben wird. Messungen zeigen, dass Germanium-Zinn-Transistoren unter solchen Bedingungen deutlich effizienter arbeiten als ihre Silizium-Gegenstücke.

„Die Herausforderung besteht darin, einen Halbleiter zu finden, der auch bei tiefsten Temperaturen noch mit geringen Spannungen schaltbar ist“, erklärt Qing-Tai Zhao. Bei Silizium flacht die Schaltkurve unterhalb von 50 Kelvin ab, was bedeutet, dass die Transistoren eine hohe Spannung und Energie benötigen. Dieser erhöhte Energieverbrauch führt zur Entstehung von Wärme, die letztendlich zu Störungen der empfindlichen Quantenbits führen kann. „Germanium-Zinn schneidet bei Messungen bis zu 12 Kelvin besser ab und es besteht die Hoffnung, das Material auch bei noch niedrigeren Temperaturen einzusetzen“, so Qing-Tai Zhao.

Nützlicher Baustein für die optische On-Chip-Datenübertragung?

Der Germanium-Zinn-Transistor könnte nicht nur die Entwicklung von Quantencomputern vorantreiben, sondern auch einen wertvollen Beitrag zur optischen Datenübertragung auf dem Chip leisten. Die Übermittlung von Informationen mittels Lichtsignalen ist bereits in vielen Datennetzen gängige Praxis, da sie deutlich schneller und energieeffizienter ist als der Transfer über elektrische Leiterbahnen. In der Mikro- und Nanoelektronik hingegen werden Daten meist noch elektrisch übertragen.

Die Arbeitsgruppe von Dr. Dan Buca am Forschungsinstitut Jülich hat zuvor bereits einen Germanium-Zinn-Laser entwickelt, der die Möglichkeit bietet, Daten optisch direkt auf einem Siliziumchip zu übertragen. Der Germanium-Zinn-Transistor stellt nun einen weiteren Baustein dar, um die optische und elektrische Datenübertragung zu vereinen.

Ein Beitrag von: