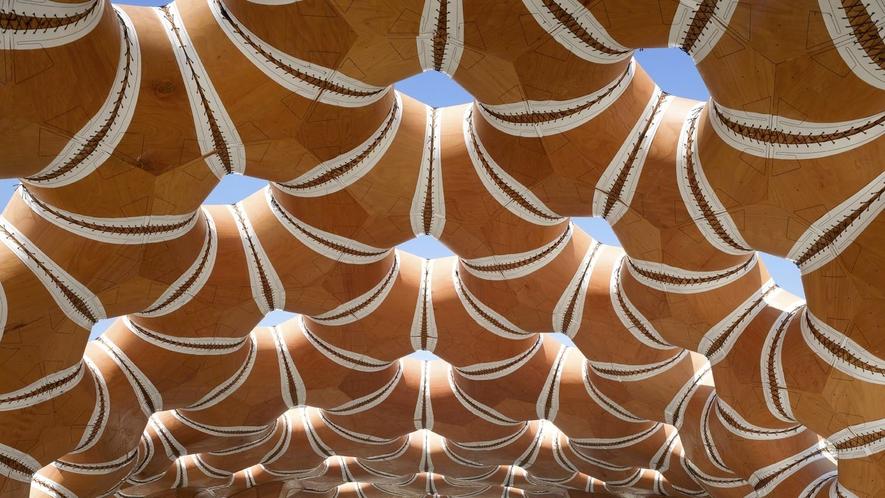

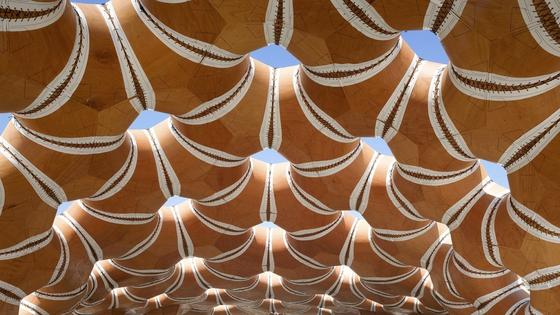

Dieser Pavillon besteht aus zusammen genähten Holzplatten

Diese Holzpavillon fasziniert die Sinne. Er besteht aus Buchenelementen, die mit Schnüren vernäht sind. Er lässt die Sonne durch, bietet ein ungewöhnliches Raumerlebnis und zeigt, dass man Gebäude in Nähtechnik herstellen kann. Vorbild für den ungewöhnlichen Pavillon war der Sanddollar, ein Seeigel.

Der neue Forschungspavillon der Universität Stuttgart setzt ästhetische Maßstäbe: Die Dachkonstruktion aus Holz ist durch vernähte Fäden aus Kevlar verbunden. Vorbild ist der Aufbau des Panzers des Sanddollars, einer Unterart des Seeigels.

Foto: Universität Stuttgart

Der neue Forschungspavillon der Universität Stuttgart ist ein echter Blickfang. Er besteht aus 151 unterschiedlichen Segmenten aus Buchenholz. Er lässt die Sonne hinein, die Blicke wieder heraus und erzeugt zugleich das schützende Gefühl einer Höhle. Und das Ganze in einer wunderbaren Ästhetik.

Geformt sind die 151 Holzelemente nach dem Vorbild eines Tieres. Auch wenn der gesamte Pavillon eher einer Schildkröte ähnelt, war der Sanddollar, ein Seeigel, das bionische Modell der Stuttgarter Ingenieure. Gelungen ist eine relativ leichte, und doch elastische und sehr stabile Dachform. Die gesamte, gewagte Konstruktion wiegt 780 kg, hat eine Abmessung von 11,5 x 9,5 m und überdacht eine Fläche von insgesamt 85 qm.

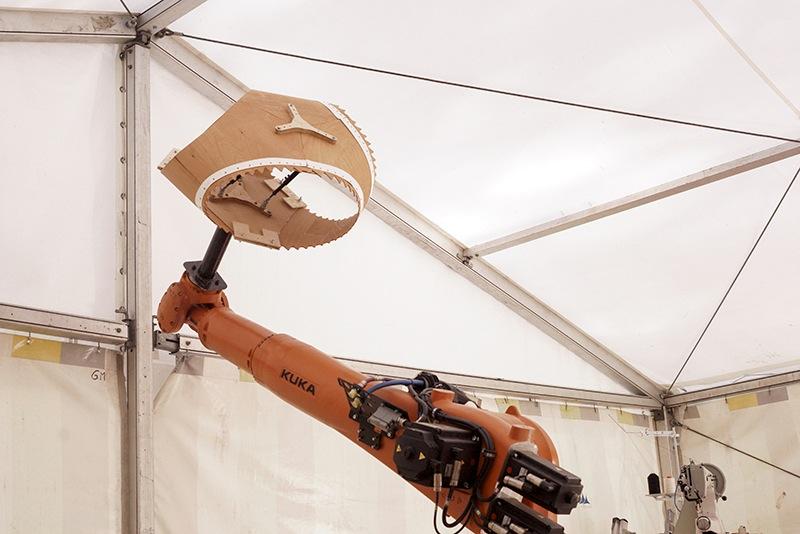

Eine faszinierende Konstruktion: Dünne Holzplatten aus Buche haben Ingenieure von einem Industrieroboter und einer Industrienähmaschine zu einer Dachkonstruktion vernähen lassen.

Quelle: Universität Stuttgart

Im Pavillon ist ein Innenraum entstanden, der die Topographie des Platzes aufnimmt und sich zu den umliegenden Universitätsgebäuden hin öffnet. Der Forschungspavillon zeigt eindrucksvoll die Wechselwirkungen zwischen Material, Form, Raum, Tragwerk und robotergesteuerter Fertigung.

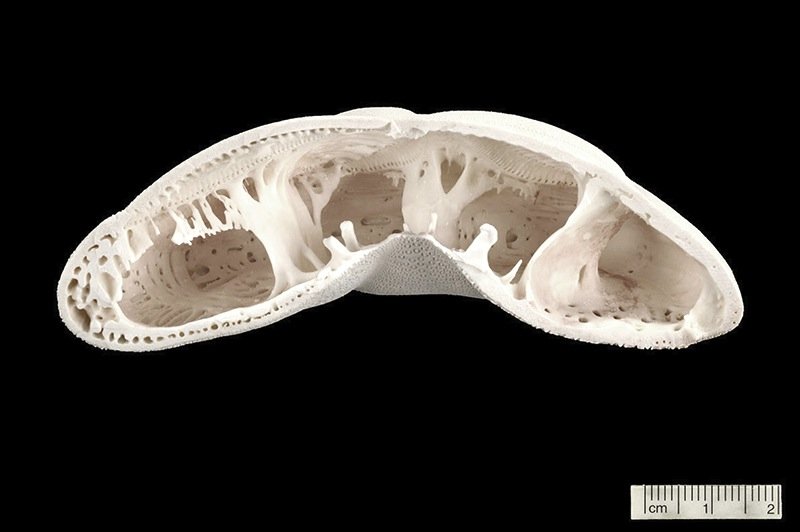

Der Seeigel stand Pate für den Stuttgarter Forschungspavillon

Entwickelt haben den Forschungspavillon mit seiner ungewöhnlichen Fertigungstechnik die Institute für Computerbasiertes Entwerfen (ICD) und für Tragkonstruktionen und Konstruktives Entwerfen (ITKE) der Universität Stuttgart. Ingenieure und Architekten haben die Schalen des Sanddollars, einer Unterart des Seeigels, gemeinsamt mit Biologen der Universität Tübingen untersucht.

Vorbild der Dachkonstruktion des Stuttgarter Forschungspavillons ist der Sanddollar, eine Unterart des Seeigels.

Quelle: Universität Stuttgart

Der Entwurf des Pavillons basiert auf einer Analyse der Konstruktionsmorphologie dieses Meeresbewohners mittels Detailaufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop. Mit diesen Bildern wurde den Stuttgarter Forschern klar, dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Plattenelementen der Seeigelschale nicht nur aus den bereits bekannten Fingerzinken, sondern auch aus zusätzlichen Faserverbindungen bestehen.

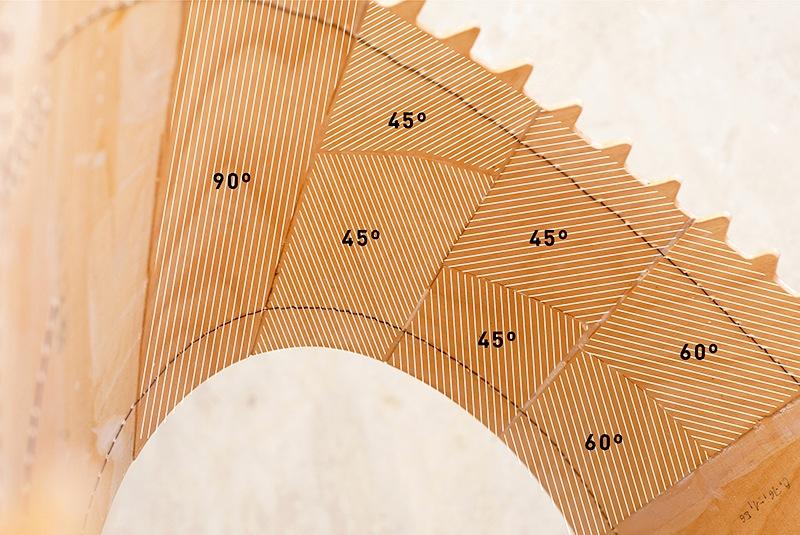

Je drei dünne Furnierstreifen werden zu Sperrholzplatten laminiert

Diese elastischen Verbindungen der relativ steifen Platten stellen die Haltbarkeit der Schale des Sanddollars während des Wachstums sicher. Zusätzlich beruht die Leistungsfähigkeit der Schale auch auf der Differenzierung der Materialeigenschaften innerhalb einer Struktur, die aus zwei Lagen besteht.

Auf Grundlage dieser bionischen Erkenntnisse wurde ein Konstruktionssystem entwickelt, das als zweilagige Struktur die Formen nachbildet, die beim Sanddollar durch das Sekundärwachstum entstehen. Entstanden ist ein leistungsfähiges und komplex geformtes Schalentragwerk aus einfachen, ebenen Furnierstreifen.

Durch das Vernähen der Holzelemente konnten die Ingenieure ganz auf metallische Verbindungstechniken verzichten.

Quelle: Universität Stuttgart

Jeweils drei der dünnen Furnierstreifen aus Buchenholz wurden zu ebenen, individuell gefertigten 3 bis 5 mm dicken Sperrholzplatten laminiert. Diese Segmente sind in Form und Faserorientierung jeweils an die lokalen statischen und geometrischen Erfordernisse angepasst. Das ermöglicht es, die zunächst ebenen Bauteile elastisch zu verformen. Allein durch den Laminataufbau entsteht eine reizvolle Segmentgeometrie mit ungleichmäßigen Krümmungsradien.

Diese Geometrie wird dann durch das Vernähen der einzelnen Elemente durch eine Industrienähmaschine in Form gehalten. Gehalten und geführt wurde dabei jedes Element durch einen Kuka-Roboter. Die zweilagigen Segmente tragen äußere Lasten überwiegend durch Normalkräfte und Scherkräfte in der Plattenebene ab. Die vorhandenen Zugkräfte zwischen den einzelnen Segmenten werden mittels Kevlarschnüren übertragen, mit denen die Segmente beim Aufbau verbunden worden sind.

Die 151 unterschiedlichen Holzelemente sind aus Buchenfurnier gefertigt.

Quelle: Universität Stuttgart

Industrieroboter synchronisiert Werkstück und Nähmaschine

Üblicherweise werden für räumliche Konstruktionen aus dünnen Furnierhölzern die Verbindungen zwischen den Holzsegmenten geklebt. Das ist bei einfachen Konstruktionsgeometrien sinnvoll. Im gebogenen Zustand können die erforderlichen Anpressdrücke nur unter Einsatz aufwendiger Formwerkzeuge erreicht werden. Deshalb haben die Stuttgarter Ingenieure die individuell gebogenen Sperrholzplatten mit einer Industrienähmaschine vernäht.

Ein Industrieroboter fixierte dabei die jeweils zu vernähenden Segmente zunächst in der gewünschten geometrischen Konfiguration. Dann führte er die gebogenen Streifen durch die Nähmaschine und verband diese miteinander.

Eine eigens dafür programmierte Software übernahm die Roboter- und Nähmaschinensteuerung. Über diese Schnittstelle kennt der Roboter immer sowohl die aktuelle Position des Werkstücks als auch den Status der Nähmaschine, um die unterschiedlichen Bewegungen zu synchronisieren.

Deckenkonstruktion nach dem Vorbild von Knochen

Eine Anleihe in der Natur hat auch der Freiburger Architekt Hans-Dieter Heckeraus im Jahr 1968 gemacht. Seine berühmte „Knochendecke“ ahmt den Aufbau von Knochen nach. Auch die sind leicht und trotzdem sehr stabil.

Der innere Aufbau von Knochen war Vorbild beim Bau der Decke des alten Zoologie-Hörsaals der Universität Freiburg.

Quelle: Plant Biomechanics Group Freiburg

Ein Beitrag von: