Warum organische Solarzellen bisher falsch gebaut wurden

Nicht das Material, sondern die Struktur bremst organische Solarzellen. Eine Studie erklärt, warum der p/n-Übergang neu gedacht werden muss.

Organische Solarzellen gelten als flexibel und günstig. Neue Forschung zeigt, warum ihr Aufbau sie bisher ausbremst – und was sich ändern muss.

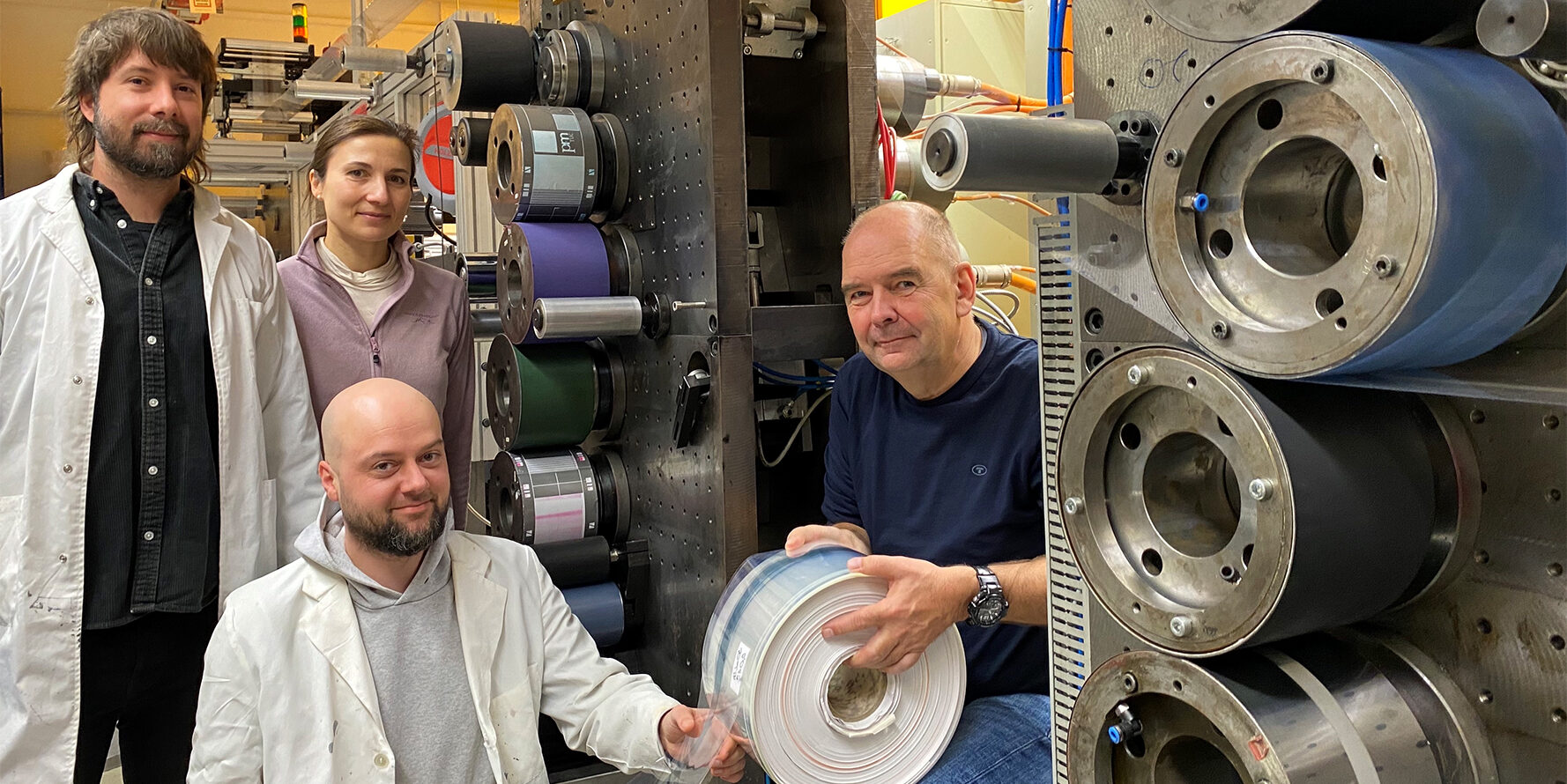

Foto: Smarterpix/alejomiranda

Organische Solarzellen gelten seit Jahren als Hoffnungsträger. Sie sind leicht, flexibel und lassen sich auf Folien oder Textilien drucken. Trotzdem bleiben sie deutlich hinter klassischen Siliziumzellen zurück. Das liegt nicht nur an den Materialien. Es liegt vor allem am Prinzip, nach dem sie gebaut werden.

Forschende der Osaka Metropolitan University zeigen nun, dass ein zentrales Bauteil organischer Solarzellen lange falsch gedacht war: der p/n-Übergang. Ihre Arbeit legt nahe, dass nicht das Material selbst das Hauptproblem ist, sondern die Art, wie es kombiniert wird.

Inhaltsverzeichnis

Der Engpass sitzt an der Grenzfläche

Jede Solarzelle braucht einen p/n-Übergang. Dort entstehen freie Ladungen, wenn Licht auf das Material trifft. Bei Silizium ist dieser Übergang klar definiert und stabil. Bei organischen Solarzellen sieht das anders aus.

Hier treffen zwei unterschiedliche organische Halbleiter aufeinander: ein p-Typ- und ein n-Typ-Material. Üblicherweise mischen Entwickler*innen beide Komponenten physikalisch. Das klingt simpel, ist aber heikel. Schon kleine Änderungen bei Temperatur, Lösungsmittel oder Trocknung verändern die Struktur.

Takeshi Maeda erläutert: „Die ‚p/n-Heteroübergänge‘ müssen präzise abgestimmt werden, um eine schnelle Trennung und einen schnellen Transport der bei der Lichtabsorption entstehenden Ladungen zu ermöglichen.“ In der Praxis gelingt diese Präzision selten reproduzierbar. Die Folge sind instabile Grenzflächen, schwankende Leistungen und begrenzte Effizienz.

Warum Mischen nicht reicht

Das klassische Bulk-Heterojunction-Prinzip setzt auf ein feines Gemisch aus p- und n-Typ-Molekülen. Theoretisch entstehen dadurch viele Kontaktstellen. Praktisch ist das System empfindlich.

Maeda erklärt: „Traditionell werden die Grenzflächen durch physikalisches Mischen von p-Typ- und n-Typ-Molekülen erzeugt. Aber selbst geringfügige Änderungen der Verarbeitungsbedingungen können zu inkonsistentem Mischen, instabilen Strukturen und verminderter Geräteleistung führen.“

Kurz gesagt: Die Architektur ist zu chaotisch. Für ein technisches Bauteil, das Millionenfach identisch funktionieren soll, ist das ein strukturelles Problem.

Ein Molekül statt zweier Materialien

Der neue Ansatz dreht die Logik um. Statt zwei Materialien zu mischen, integrieren die Forschenden beide Funktionen in ein einziges Molekül. Dieses Molekül organisiert sich selbst und bildet dabei nanoskalige p/n-Übergänge.

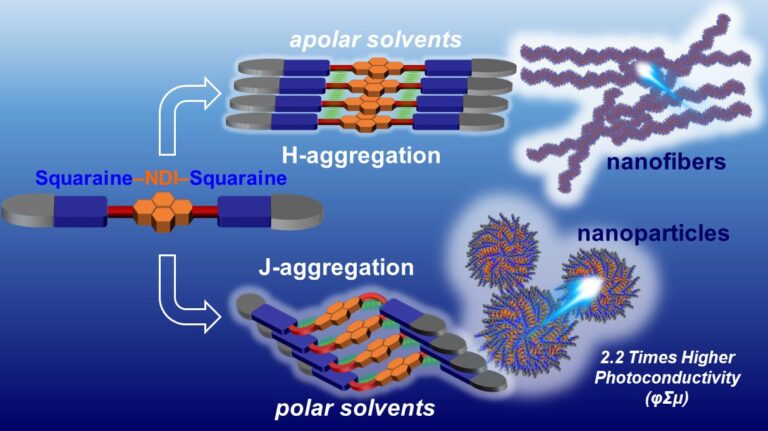

Konkret entwickelten sie ein Donor-Akzeptor-Donor-Molekül namens TISQ. Es kombiniert ein p-Typ-Segment auf Squaraine-Basis mit einem n-Typ-Segment aus Naphthalindiimid. Wasserstoffbrücken sorgen dafür, dass sich die Moleküle geordnet zusammenlagern. Das Entscheidende: Die Grenzfläche entsteht nicht durch Zufall, sondern durch molekulare Selbstorganisation.

Je nach Lösungsmittel organisiert sich TISQ spontan zu nanopartikelartigen J-Typ- oder nanofaserartigen H-Typ-Aggregaten, die jeweils unterschiedliche elektronische Eigenschaften aufweisen.

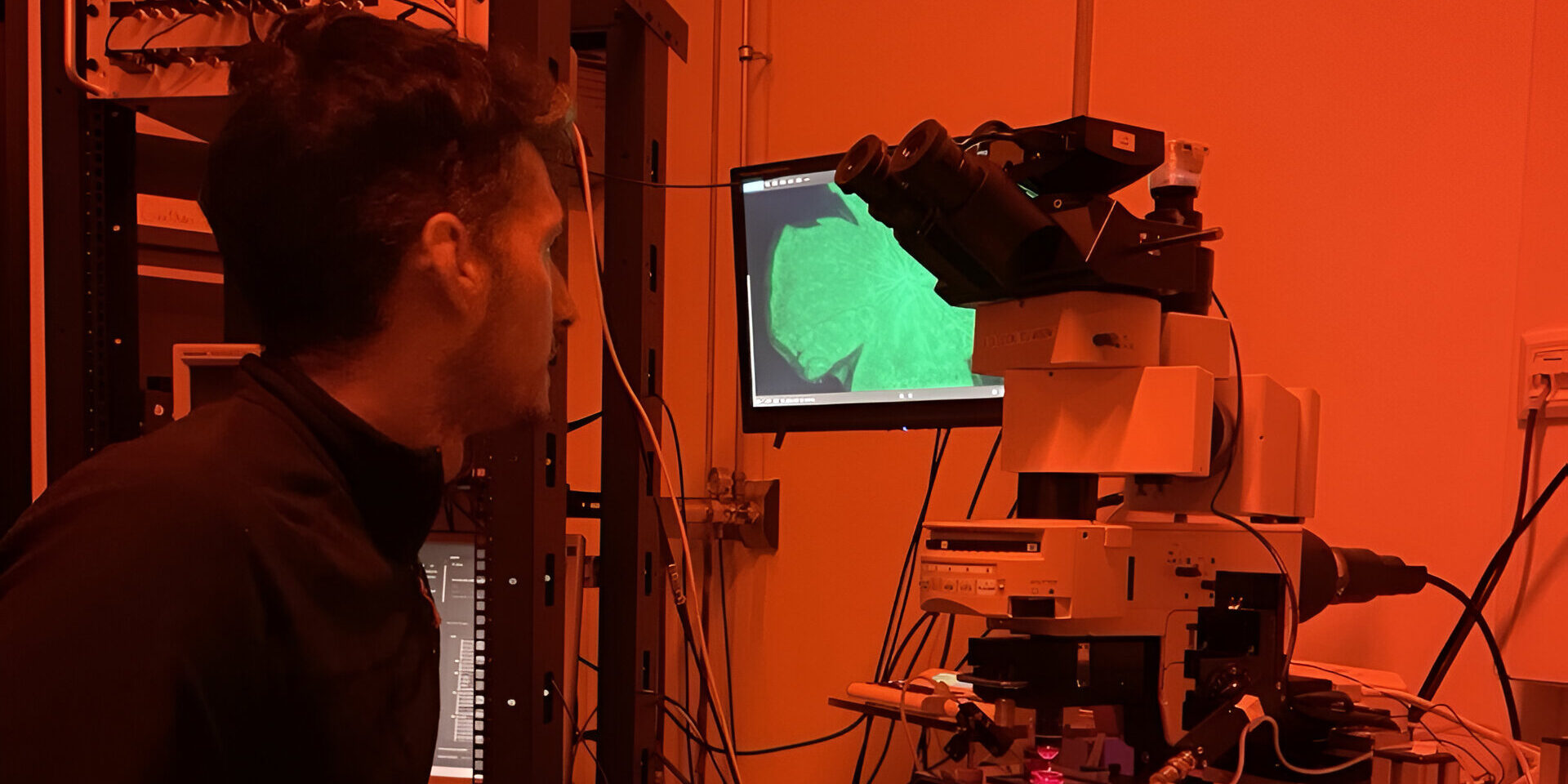

Foto: Osaka Metropolitan University

Lösungsmittel steuern die Funktion

Die Experimente zeigen, wie sensibel das System reagiert – diesmal jedoch kontrollierbar. In polaren Lösungsmitteln bildet TISQ sogenannte J-Typ-Aggregate. In unpolaren Lösungsmitteln entstehen H-Typ-Aggregate. Beide Strukturen unterscheiden sich deutlich in ihren elektronischen Eigenschaften.

„Wir haben festgestellt, dass TISQ je nach Lösungsmittel entweder J-Typ- oder H-Typ-Aggregate bildet“, sagt Maeda. „Beide weisen unterschiedliche elektronische Eigenschaften auf.“

Messungen belegen: J-Typ-Aggregate erzeugen fast doppelt so hohe Photoströme wie H-Typ-Strukturen. Die innere Ordnung entscheidet also direkt über die elektrische Ausbeute.

Was das für organische Solarzellen bedeutet

In ersten Prototypen nutzte das Team TISQ als einziges photoaktives Material. Die Solarzellen funktionieren, auch wenn die Effizienz noch niedrig ist. Entscheidend ist etwas anderes: Das Konzept geht auf. Der p/n-Übergang entsteht gezielt und reproduzierbar.

Maeda fasst den Ansatz so zusammen: „Dieser Bottom-up-Ansatz bietet eine Plattform, um zu erforschen, wie molekulare Selbstorganisation in elektronische Funktionalität umgesetzt werden kann.“

Noch ist das Grundlagenforschung. Aber sie räumt mit einer zentralen Fehlannahme auf. Organische Solarzellen waren nicht zu schlecht. Sie waren lange falsch aufgebaut.

Ein Beitrag von: