Die Baukunst ist unteilbar

Bausünden gibt es immer wieder. Bauingenieure sollten dafür nicht nur bei Architekten die Schuld suchen, sondern können selbst viel dafür tun können, dass Bauwerke mit hoher gestalterischer Qualität entstehen. Das hat Prof. Jörg Schlaich nicht nur durch seine Werke bewiesen, sondern in einem sehr offenherzigen Artikel im Bauingenieur zum Ausdruck gebracht.

Das auch Bauingenieure Bauwerke mit gestalterischer Qualität planen und errichten können hat Prof. Jörg Schlaich nicht nur durch seine Werke bewiesen, sondern in einem sehr offenherzigen Artikel im Bauingenieur zum Ausdruck gebracht.

Foto: Amin Akthar

In Zusammenarbeit mit Günter Behnisch und Frei Otto gestaltete der Bauingenieur Jörg Schlaich das Olympiadach des Münchner Olympiaparks – sein wahrscheinlich bekanntestes Bauwerk. Er galt jedoch aufgrund seiner Bauwerke (zum Beispiel ein Aufwindkraftwerk, aber auch zahlreicher Brücken) und seiner Lehrtätigkeit als Fachmann für unkonventionelle Ingenieurbauwerke.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Jörg Schlaich (1934–2021) war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels (1986) Leiter des Instituts für Massivbau der Universität Stuttgart und Beratender Ingenieur. Bei dem Beitrag „Zur Gestaltung der Ingenieurbauten oder Die Baukunst ist unteilbar“ im Bauingenieur 61 (1986), S. 49 – 61 handelt es sich um seine sinngemäße Nachschrift des Vortrages anlässlich seiner Ehrenpromotion am 14. Juni 1985 an der Universität Hannover.

Problem der modernen Bauweise: Quantität statt Qualität?

In dem Beitrag spricht er über ein Problem, das seiner Ansicht nach in Fachveranstaltungen zu kurz kommt, obwohl es Bauingenieure sowohl fachlich als auch persönlich angeht, „da wir nicht nur bauen, sondern auch alle mit Gebautem leben müssen.“ Ja: müssen, denn ihn plagt zunehmend die Vorstellung, dass „unsere Zeit nur wegen ihrer Quantität einmal in die Baugeschichte eingeht, und nicht wegen ihrer gestalterischen Qualität.“

Obwohl schlechte Architektur „ein Ausdruck von Kulturlosigkeit“ sei, möchte er dieses Problem nicht „den Architekten allein zuschieben“, zumal im konstruktiven Ingenieurbau, bei angeblichen Zweckbauten („als könne es Bauten ohne Zweck geben“) oder „‚Ingenieurbauten‘ (z. B. Brücken, Industriebauten, Fernsehtürme, Behälter), die man von Technikern wie notwendige Übel nach rein funktional-wirtschaftlichen Gesichtspunkten hinstellen“ lässt. In seinem Beitrag beschäftig er sich dann vor allem mit den Bauten, „deren Gestalt wesentlich durch das Tragwerk bestimmt ist oder bei denen Tragwerk und Bauwerk dasselbe ist“.

Ingenieurbauten als Bestandteil der Kultur

„Ingenieurbauten“ darf jedenfalls keine abwertende Bezeichnung sein, fordert Schlaich. „Sie müssen sich durch gute Gestaltung zukünftig wieder so qualifizieren, dass sie nicht mehr abgelehnt, auch nicht nur akzeptiert werden, sondern selbstverständlicher Bestandteil von Kultur sind. Es gibt nur eine Architektur, die Baukunst ist unteilbar!“

Dann diskutiert er anhand zahlreicher bebilderter Beispiele gestalterische Fragen etwa an Brücken, wo er große Uniformität beklagt: „parallelgurtige Hohlkastenträger überall und alle gleich, als kämen sie sämtlich aus der gleichen Strangpresse; die Spannweiten einheitlich geregelt, egal wie lang oder tief das Tal ist; kaum zu unterscheiden, ob aus Beton oder Stahl; beim Befahren gar nicht wahrzunehmen; unsäglich plump, weil nicht der endgültige Zweck, sondern kurzfristige Bauzustände oder bei wechselnden Spannweiten das größte Feld die gleichbleibende Bauhöhe bestimmt“.

Auch bei ganz niederen Brücken im Straßenverkehr werden „sinnlos große Spannweiten und drückend plumpe Balken gebaut“. Besonders schlimm findet er jedoch die „unzähligen Brücken auf den Neubaustrecken der Bundesbahn – wie schön und stolz waren ihre Vorgänger zu Beginn der 150-jährigen Geschichte der deutschen Eisenbahnen!“

Subjektive Auswahl ist entscheidend

Da es für jede Ingenieuraufgabe praktisch unbegrenzt viele Lösungen gibt, sei eine Auswahl niemals nach rein funktionellen Gesichtspunkten möglich, sondern müsse notwendigerweise subjektiv getroffen werden. Als Positivbeispiel nennt er hier die Autobahnbrücke über die Obere Argen bei Wangen im Allgäu, wo die gewählte Variante – eine Kombination aus Schrägaufhängung und Unterspannung mit einem niederen Pylon als Tor für den Autofahrer – sich dem Gelände anpasse und in den unterspannten Normalfeldern ihre einheitliche Fortsetzung finde.

Bei den unterspannten Trägern stoße man „auf einen der gar nicht so seltenen Fälle, dass das technisch-funktionell Richtige nicht gut aussieht“ – über eine rechtwinklige Aufständerung freue sich in einer Bogenbrücke zwar der Bogen, aber nicht das Auge.

Ausführlich diskutiert er Schrägkabelbrücken, um zwei unausrottbare Fehl- oder Vorurteile zu bekämpfen, die wegen ihrer gestalterischen Folgen schädlich seien: Einerseits, dass sie nur für Spannweiten oberhalb 200 bis 300 Meter in Frage kommen, andererseits dass für große Spannweiten alle anderen Bauarten, insbesondere die Hängebrücke, nicht mehr in Frage komme. Beides reduziere den Formenkanon im Brückenbau, wo doch Vielfalt und Abwechslung „ein unverzichtbares Mittel der schönen Gestaltung“ seien.

Die Rolle des Baumaterials

„Wäre es nicht gut, wenn wir uns wieder mehr an die charakteristischen … oder charakterlichen Eigenschaften unserer Werkstoffe erinnerten?“, fragt Schlaich. „Es ist doch erstaunlich, wie sehr wir uns die dreidimensional frei geformten monolithischen Körper, für die der Beton geschaffen ist, abgewöhnt haben. Ist unser Formempfinden schon so durch die Folgen der modernen Fertigungstechnik geprägt, dass wir uns nur noch lineare Bauteile vorstellen können? Dazu trennen wir heute alles auf, machen, unabhängig vom Material, alles gerade, beweglich, addierbar, stapelbar.“

Eine echte monolithische Betonbrücke, eine Betonplastik, sei dagegen Christian Menn mit der Ganterbrücke gelungen, nennt er ein Gegenbeispiel, das mit Begeisterung begrüßt worden sei, weil es aus der Monotonie ausbrach.

Kritik des additiven Vorgehens

„Früher war die gestalterische Einheit und geographische Zuordnung der Bauwerke dadurch gegeben und sofort erkennbar, dass ganz wenige, örtlich verfügbare Werkstoffe eingesetzt wurden, um gleichzeitig die statischen, bauphysikalischen und gestalterischen Anforderungen zu erfüllen. Heute gehen wir dank des technischen Fortschritts additiv vor: Zunächst das Tragwerk, ein möglichst weitmaschiges Skelett aus Beton oder Stahl; innen rein versetzbare Wände; oben drauf die Dachhaut; außen dran die Fassade, die wieder additiv den Schall, den Frost, die Sonne, den Schnee, den Regen bewältigt; dann schließlich Farbe und Kitt; und dies alles zuzüglich der Heizung und Klimaanlage so dimensioniert, dass das nur modifìzierte, aber nicht variierte Ergebnis ein Kaufhaus, eine Uni, ein Krankenhaus werden kann und sowohl für die Arktis als auch die Sahara taugt.“

Die Folge: „Der Bauingenieur wird zum Tragwerksplaner reduziert“, aber er trägt auch Mitschuld: „Solange die Architekten die Ingenieure als Sklaven behandeln und die sich nicht nur ‚Statiker‘ nennen lassen, sondern sich aus so benehmen, geschieht nichts.“ Das war Ende des 19. Jahrhunderts noch ganz anders, als Ingenieure Tragwerke entwickelten, „die das bisher Bekannte auf den Kopf stellten und so der Architektur den Boden entzogen“. Der Architekt war dann hauptsächliche „für die Dekoration zuständig, die Fassade, additiv davor gesetzt“. Damals „verstanden wenigstens die Ingenieure noch, ihr Wissen kreativ zu nutzen und vergruben sich nicht darin. Die wunderschönen Eisenbahnbrücken, Markt-, Ausstellungs- und Bahnhofshallen dieser Zeit … waren so nur möglich, weil damals Entwurf, Berechnung und Konstruktion noch aus einer Hand kamen.“

Auch später gingen kurze Zeit „Form und Konstruktion“ zusammen – warum sollte das also heute nicht mehr gehen, wo es noch bessere Baumaterialien (etwa vorgespannten Beton) gibt, „wo wir also viel leistungsfähigere Werkstoffe und Fertigungstechniken zur Verfügung haben und wo wir im Gegensatz zu damals alles berechnen können. Sehen wir Ingenieure vor lauter Spezialwissen das Ganze nicht mehr?“

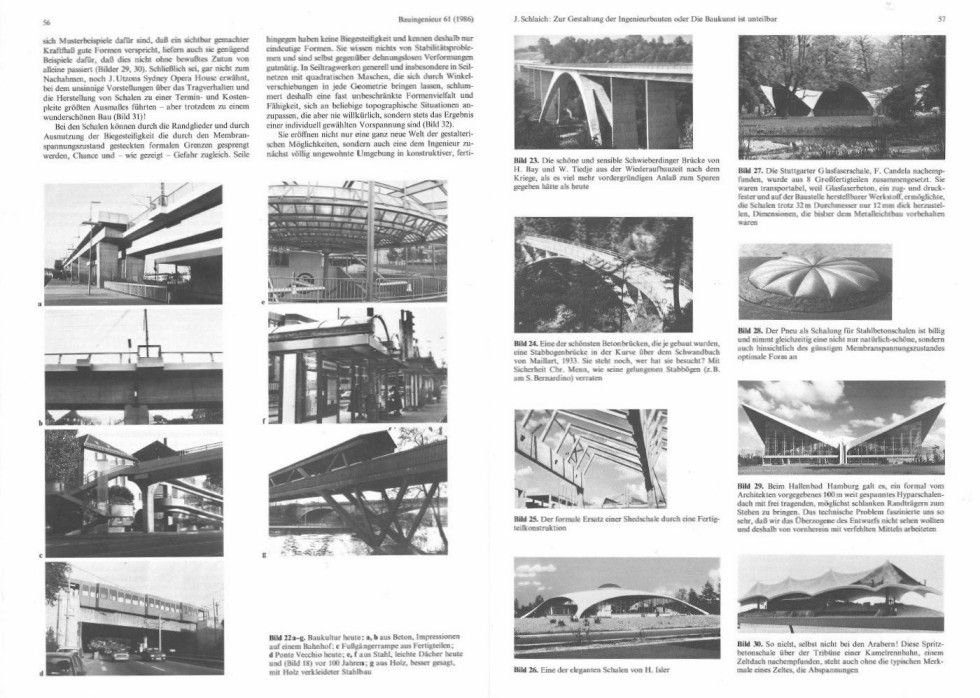

Beispiele für – aus gestalterischer Hinsicht – mehr oder weniger gelungene Bauwerke aus dem Beitrag von Jörg Schlaich.

Foto: VDI Fachmedien

Ein Lob der Schalen und Seilnetze

„Wem Bauen Gestalten bedeutet und wem materialgerechtes Bauen mit Beton ein Anliegen ist, der kann auf die Schalen nicht verzichten, auf diese leichten und effizienten Tragwerke mit ihren schönen, den Kraftfluss widerspiegelnden Formen.“

Seile hingegen haben keine Biegesteifigkeit und kennen deshalb nur eindeutige Formen“, kommt Schlaich auf diese ihm sehr am Herzen liegende Gestaltungsmöglichkeit zu sprechen. „In Seiltragwerken generell und insbesondere in Seilnetzen mit quadratischen Maschen, die sich durch Winkelverschiebungen in jede Geometrie bringen lassen, schlummert deshalb eine fast unbeschränkte Formenvielfalt und Fähigkeit, sich an beliebige topographische Situationen anzupassen, die aber nie willkürlich, sondern stets das Ergebnis einer individuell gewählten Vorspannung sind.“ Exemplarisch dafür steht das Münchner Olympiadach.

Beim Entwurf „belohnen Seilnetztragwerke den nicht lockerlassenden Ingenieur damit, dass sie hörbar einrasten, wenn die konstruktiv und gestalterisch richtige Lösung gefunden ist. Andere Bauarten lassen einen immer mit dem Gefühl stehen, dass man es eigentlich noch besser machen könnte.“ Und natürlich kommen sie seiner Forderung entgegen, leicht und filigran zu bauen, nicht nur bei Brücken: „So lassen sich Träger oder Trägerroste aus Stahl, Beton oder Holz vorteilhaft hängebrückenartig oder an Schrägseilen aufhängen und dadurch ihre Bauhöhe auf einen Bruchteil reduzieren. Aus Kisten, denen man oft nicht ansieht, ob es Sport-, Industrie-, Kaufhaus- oder Lagerhallen sind, werden so über ihr Tragwerk identifizierbare Bauwerke.“

Schalen als Konstruktionselemente (siehe auch voriges Foto auf der rechten Seite) bergen Chancen und Gefahren. Seilnetze helfen, filigran und leicht zu bauen, wie der Artikel jeweils an zahlreichen Beispielen deutlich macht.

Foto: VDI Fachmedien

Voraussetzungen für gutes Gestalten

„Offenbar lässt sich, wenn‘s ums Gestalten geht, nichts beweisen und wenig regeln. Gutes Gestalten ist vor allem eine subjektive Herausforderung an jeden einzelnen Ingenieur, ein Appell an sein Verantwortungsbewusstsein, seinen Fleiß und seine Phantasie. Denn selbst, wenn es keine erlernbaren Regeln für gute Gestaltung geben sollte, wenn Kunst nicht lernbar ist, so gibt es doch eindeutige Wege dahin, die jeder beschreiten kann: das Tragverhalten ablesbar machen, das Bauwerk angemessen auf die natürlichen Randbedingungen reagieren lassen, Vielfalt statt Gleichförmigkeit, Leichtigkeit statt Plumpheit, Materialgerechtigkeit statt reiner Fertigungstechnik.“

Auf die zahlreichen Beispiele mit weit über 30 Bildern setzt Schlaich dann je ein Kapitel zu Folgerungen, Verbesserungsvorschlägen und den Vorschlag eines Entwurfswettbewerbs als Sofortmaßnahme. Jedenfalls schließt er seinen Beitrag trotz aller Kritik mit der Hoffnung ab, dass Ingenieurbauten wieder werden könnten, was sie im 19. Jahrhundert waren: „ein eigenständiger Beitrag zur Kultur und deshalb der Stolz ihrer Schöpfer und Gegenstand der Freude und Bewunderung ihrer Betrachter“.