Was Metalle heimlich tun, wenn man sie verformt

Eigentlich sollten Metalle nach dem Walzen völlig durchmischt sein. Doch MIT-Forschende fanden etwas, das selbst sie überraschte.

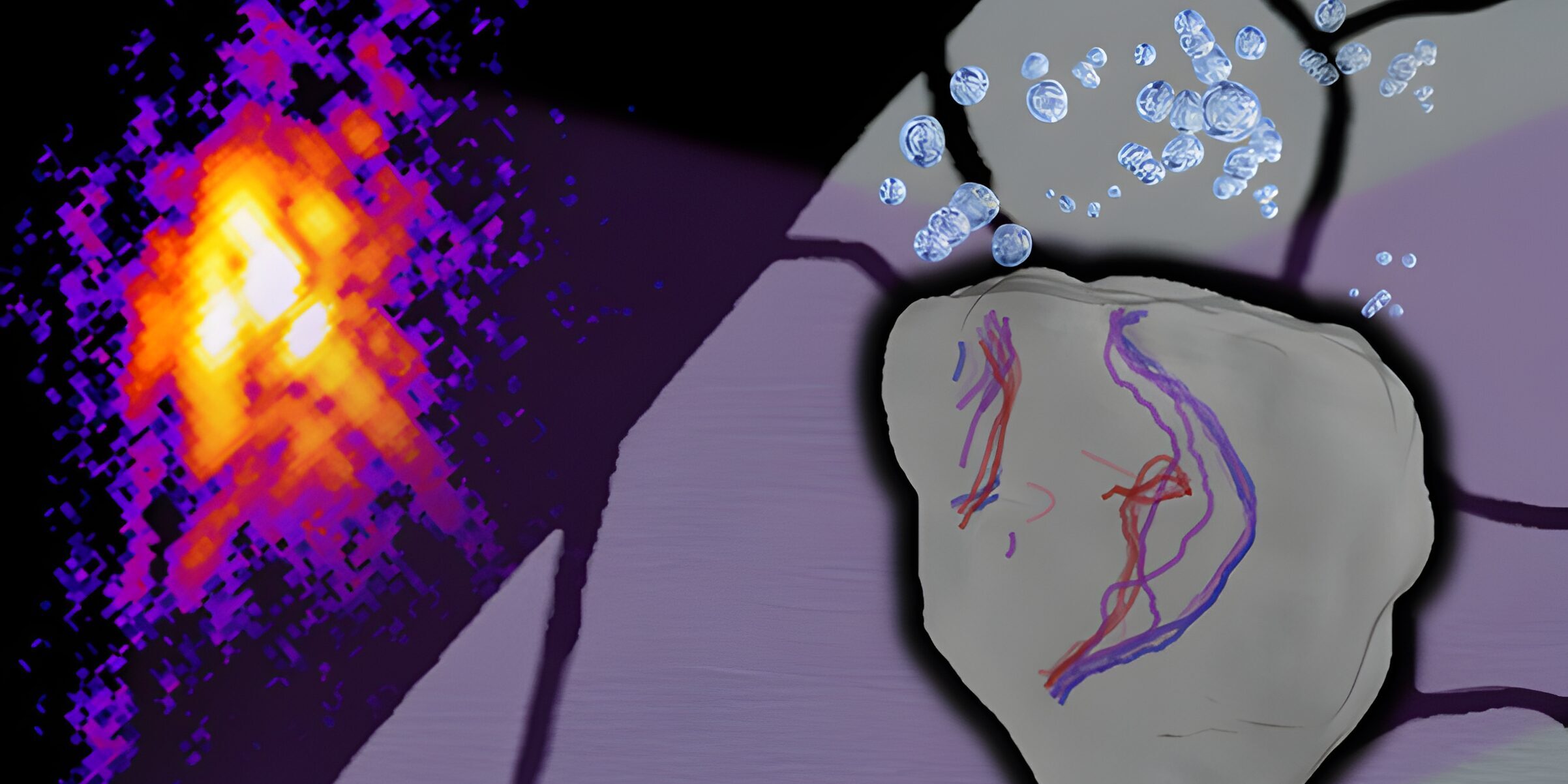

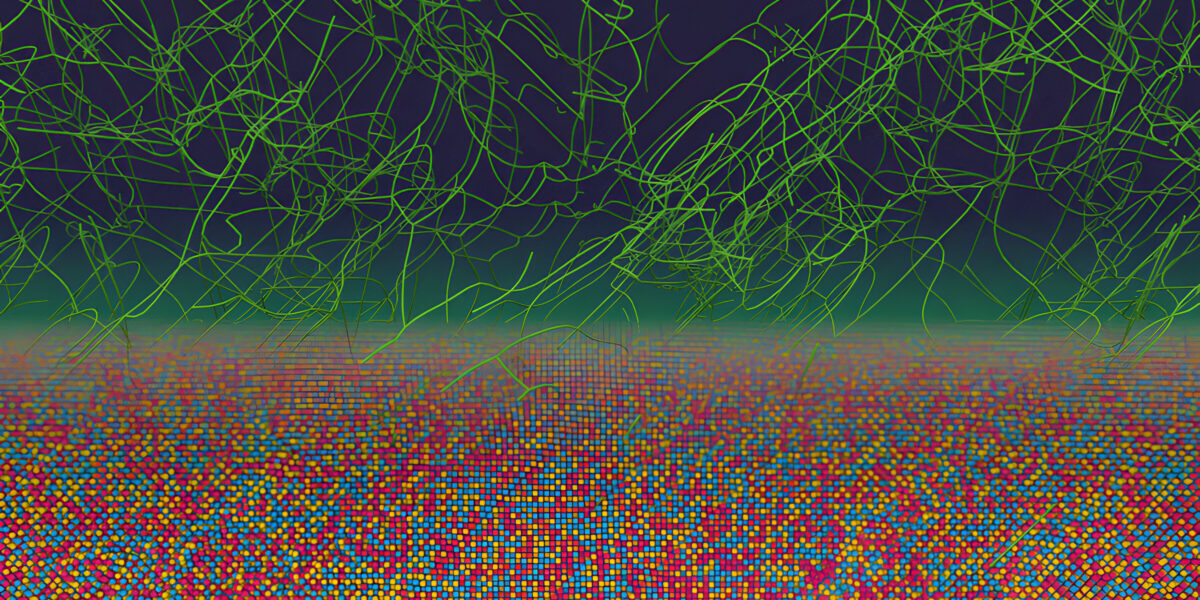

Eine Computersimulation zeigt eine Metalllegierung, in der Atome (farbige Kugeln) in subtilen chemischen Mustern unter einem Netzwerk von Versetzungen (grüne Linien) angeordnet sind. Diese verwickelten Defekte bewegen sich während der Verarbeitung und tragen dazu bei, die vom MIT-Team entdeckte atomare Nichtgleichgewichtsordnung zu erzeugen.

Foto: Courtesy of Rodrigo Freitas

Forschende des Massachusetts Institute of Technology (MIT) stoßen auf ein erstaunliches Phänomen: Selbst nach extremer Verarbeitung bleiben in Metallen stabile chemische Strukturen – und sie verändern alles, was wir über Materialforschung dachten. Diese winzigen Strukturen beeinflussen zentrale Eigenschaften wie Festigkeit, Wärmeleitung oder Strahlungsresistenz – und könnten künftig gezielt gesteuert werden.

Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Materialentwicklung – etwa in der Luft- und Raumfahrt, in der Energietechnik oder bei Halbleitern.

Inhaltsverzeichnis

Wenn Ordnung im Chaos steckt

Metall gilt gemeinhin als Inbegriff von Ordnung. In unserer Vorstellung sind die Atome fein verteilt, zufällig gemischt und gleichmäßig angeordnet – egal, ob es sich um Stahl, Nickel oder Titan handelt. Doch genau das stimmt nicht, wie das MIT-Team um Assistenzprofessor Rodrigo Freitas jetzt zeigt.

Die Forschenden entdeckten, dass selbst in scheinbar völlig durchmischten Metallen winzige chemische Muster bestehen bleiben. Diese unsichtbaren Strukturen verändern die physikalischen Eigenschaften des Materials – und zwar deutlich.

„Man kann die Atome in einem Metall niemals vollständig randomisieren“, sagt Freitas. „Egal, wie stark man es verarbeitet – eine gewisse Ordnung bleibt bestehen.“

Damit stellt die Studie ein Grundprinzip der Metallurgie infrage und eröffnet zugleich neue Perspektiven für die Entwicklung maßgeschneiderter Werkstoffe.

Der Mythos der perfekten Durchmischung

Dass Metalllegierungen feine chemische Muster aufweisen, war Fachleuten bekannt. Man hielt sie aber bislang für nebensächlich – oder nahm an, dass sie beim Erhitzen und Walzen verschwinden.

Freitas und sein Team wollten es genauer wissen. Ihre Ausgangsfrage: Wie schnell vermischen sich chemische Elemente, wenn ein Metall entsteht? Bei der Verarbeitung wird das Material verformt, erhitzt, wieder verformt – ein ständiger Wechsel von Ordnung und Chaos. Die Annahme war, dass sich am Ende alles gleichmäßig verteilt.

Doch die in Nature Communications veröffentlichte Studie zeigt: Einen Punkt vollständiger Gleichverteilung gibt es gar nicht.

Künstliche Intelligenz blickt ins Innere des Metalls

Um das herauszufinden, nutzten die Forschenden maschinelles Lernen. Damit konnten sie Millionen von Atomen gleichzeitig verfolgen, während sie sich bei simulierten Produktionsschritten bewegten – Walzen, Erhitzen, Abkühlen.

„Wir haben ein Stück Metall verformt, dann wieder erhitzt und erneut verformt – genau wie in der Praxis“, erzählt Freitas. „Eigentlich sollte dieser Prozess alle Strukturen zerstören.“

Doch das Gegenteil trat ein: Selbst nach zahlreichen Durchläufen blieb ein Rest an Ordnung erhalten. „Diese intensiven Herstellungsprozesse mischen die Atome zwar durcheinander“, so Freitas, „aber sie erzeugen keinen völlig zufälligen Zustand.“

Wenn Chaos Grenzen hat

Diese Beobachtung ließ die Forschenden aufhorchen. Kein bestehendes physikalisches Modell konnte erklären, warum das so war – ein Hinweis auf ein bislang unbekanntes Phänomen. „Es war einer dieser Fälle, in denen angewandte Forschung plötzlich zu einer fundamentalen Entdeckung führt“, schreiben die Autor*innen.

Um das Phänomen zu verstehen, entwickelte das Team neue Analysewerkzeuge. Hochpräzise Algorithmen untersuchten atomare Wechselwirkungen, statistische Methoden zeigten, wie sich chemische Ordnung mit der Zeit verändert.

So entstand ein detailliertes Bild: Selbst wenn Metalle verformt oder stark erhitzt werden, ordnen sich die Atome in wiederkehrende Muster – und das nicht zufällig.

Muster, die niemand erwartet hatte

Die Forschenden entdeckten Strukturen, die selbst bei hohen Temperaturen stabil bleiben – viel robuster, als man bisher dachte. Außerdem stießen sie auf völlig neue Anordnungen, die noch nie beobachtet worden waren.

Sie nennen diese Zustände „fern vom Gleichgewicht“. Das bedeutet: Das Metall befindet sich nicht in einem festen Endzustand, sondern in einem dynamischen Zwischenzustand, in dem Ordnung und Unordnung gleichzeitig existieren.

Freitas und sein Team entwickelten dazu ein Modell: Die Muster entstehen durch winzige Defekte im Kristallgitter, sogenannte Versetzungen. Diese mikroskopisch kleinen Störungen ziehen sich wie feine Kratzer durch das Metall. Wenn das Material verformt wird, verschieben sich diese Versetzungen – und nehmen benachbarte Atome mit.

Früher ging man davon aus, dass dieser Prozess Ordnung zerstört. Tatsächlich aber passiert das Gegenteil: Die Versetzungen bevorzugen bestimmte atomare Bewegungen. So entstehen feine, stabile Muster.

„Diese Defekte haben so etwas wie chemische Vorlieben“, erklärt Freitas. „Sie suchen energetisch günstige Wege und brechen die schwächsten Bindungen – das ist alles andere als zufällig.“

Gleichgewicht ist die Ausnahme

Freitas zieht einen anschaulichen Vergleich: „Auch unser Körper lebt in einem Ungleichgewicht. Wir halten unsere Temperatur konstant, obwohl es draußen wärmer oder kälter ist.“

Ähnlich verhalten sich Metalle: Sie befinden sich in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Chaos und Struktur. Die Atome streben nach Unordnung, doch Defekte und Energiezustände zwingen sie, bestimmte Muster beizubehalten. Das Ergebnis ist ein stabiler, aber nie völlig gleichmäßiger Zustand.

Neue Chancen für die Materialentwicklung

Für die Praxis ist das eine spannende Erkenntnis. Wer versteht, wie diese chemischen Muster entstehen, kann sie gezielt beeinflussen.

Das MIT-Team arbeitet derzeit an einer Art Landkarte, die zeigt, welche Herstellungsbedingungen zu welchen Mustern führen. Ziel ist es, dass Ingenieurinnen und Ingenieure diese Strukturen künftig als zusätzliche Stellschraube nutzen können – ähnlich wie Temperatur, Druck oder Legierungszusammensetzung.

„Elektrochemische Prozesse finden an der Oberfläche des Metalls statt und reagieren empfindlich auf lokale atomare Anordnungen“, sagt Freitas. „Und auch Strahlenschäden hängen stark davon ab.“

Damit eröffnen sich neue Anwendungen – überall dort, wo Metalle extremen Bedingungen ausgesetzt sind: in der Luft- und Raumfahrt, in Kernreaktoren oder in der Mikroelektronik.

Ein Beitrag von: