Spintronik-Trick: So werden Energieverluste zur Ressource

Forschende nutzen Spinverluste in Chips als Energiequelle. Der Effekt steigert die Effizienz von Chips um bis zu 300 %.

Statt Energie zu verschwenden, nutzen neue Chips Spinverluste. Das macht KI-Hardware kleiner und sparsamer.

Foto: Smarterpix / denisismagilov

Ein Forschungsteam aus Südkorea nutzt den Energieverlust, der in magnetischen Materialien entsteht, und verwandelt ihn in eine neue Energiequelle. Konkret geht es um den sogenannten Spinverlust. Normalerweise gilt er als hinderlich, weil er Strom verbraucht und Effizienz kostet. Doch die Forschenden fanden heraus, dass gerade dieser Effekt das Umschalten winziger Magnetfelder auslösen kann – und das mit deutlich weniger Energie.

„Bislang konzentrierte sich der Bereich der Spintronik ausschließlich auf die Reduzierung von Spinverlusten, aber wir haben eine neue Richtung aufgezeigt, indem wir die Verluste als Energie nutzen, um eine Magnetisierungsumschaltung zu induzieren“, erklärt Dr. Dong-Soo Han vom Korea Institute of Science and Technology (KIST).

Inhaltsverzeichnis

Was hinter Spintronik steckt

Um diesen Fund zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die Grundlagen. In der klassischen Elektronik zählt vor allem die elektrische Ladung des Elektrons. In der Spintronik hingegen spielt der Spin eine zentrale Rolle. Der Spin ist eine Art Eigendrehimpuls der Elektronen, der mit einem winzigen Magnetfeld vergleichbar ist. Diese zusätzliche Eigenschaft eröffnet neue Möglichkeiten, Daten zu speichern und zu verarbeiten.

Der Unterschied zur herkömmlichen Halbleiterelektronik: Informationen lassen sich nicht nur durch „0“ und „1“ über Spannung darstellen, sondern auch durch die Ausrichtung der Spins. Dreht sich ein Spin nach oben, kann das eine „1“ bedeuten, zeigt er nach unten, eine „0“. Damit lassen sich Speicher und Prozessoren aufbauen, die weniger Energie verbrauchen und stabiler arbeiten.

Ein paradoxes Experiment

Bislang mussten Forschende starke Ströme einsetzen, um die Spins in magnetischen Materialien gezielt zu drehen. Dabei ging ein erheblicher Teil der Energie verloren, weil nicht alle Elektronen im gewünschten Zustand ankamen. Dieser Spinverlust galt als Problem. Doch in ihren Versuchen stießen die Teams von KIST, DGIST (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology) und der Yonsei University auf ein überraschendes Verhalten: Je größer der Spinverlust war, desto leichter änderte das Material seine Magnetisierung.

Das klingt wie ein Paradox. In Wirklichkeit zeigte sich aber, dass die Verluste selbst als Antrieb wirken. Ähnlich wie bei einem Ballon, der sich bewegt, wenn Luft entweicht, nutzt das Material den „verlorenen“ Spin, um seine Richtung spontan zu wechseln.

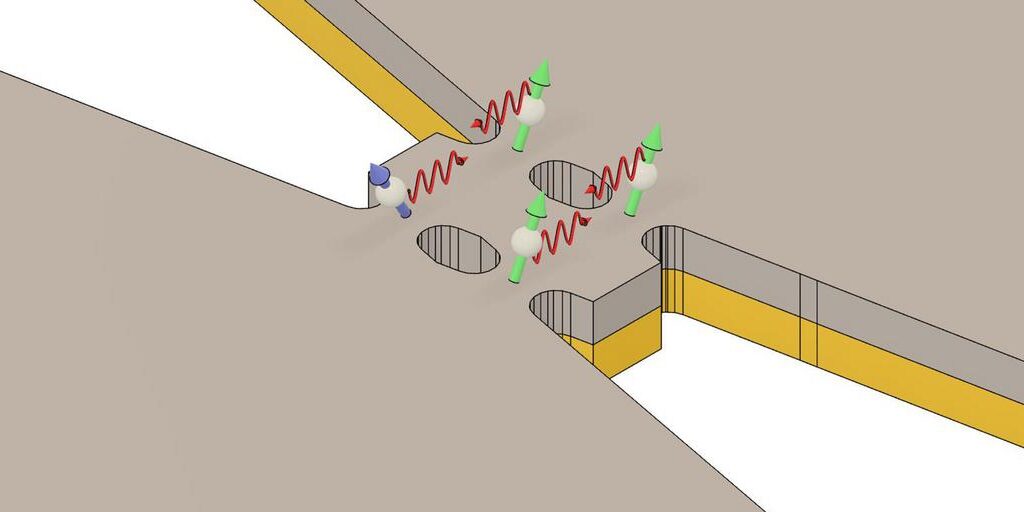

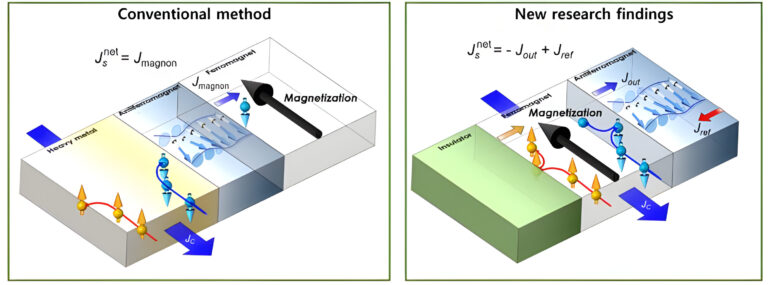

(Links) Eine herkömmliche Struktur, bei der Strom durch die Außenseite eines Magneten fließt, um Spins zu erzeugen und diese in den Magneten zu treiben. Ein Teil der Spins entweicht dabei, was die Effizienz der Magnetumorientierung verringert. (Rechts) Das in dieser Studie vorgeschlagene neue Verfahren ist so konzipiert, dass der Strom direkt in das magnetische Material fließt, wodurch die Spins in eine Richtung entweichen. Die entweichenden Spins wirken auf das magnetische Material, als kämen sie aus der entgegengesetzten Richtung, wodurch ein Selbstausrichtungseffekt entsteht. Je größer der Spinverlust, desto größer ist die auf den Magneten ausgeübte Kraft, wodurch sich die Magnetisierung leichter ändern lässt.

Foto: Korea Institute of Science and Technology (KIST)

Dreimal so effizient

Die Konsequenz: Für die Umkehrung der Magnetisierung wird deutlich weniger Energie benötigt. Nach Angaben der Forschenden steigt die Effizienz um das bis zu Dreifache gegenüber bisherigen Verfahren. Und das ohne exotische Materialien oder komplizierte Chipstrukturen. Die Technologie passt in bestehende Produktionsprozesse und könnte daher relativ einfach in die Industrie übertragen werden.

„Wir planen die aktive Entwicklung ultrakleiner und stromsparender KI-Halbleiterbauelemente, da diese als Grundlage für extrem stromsparende Computertechnologien dienen können, die im KI-Zeitalter unverzichtbar sind“, sagt Han.

Von der Festplatte zum KI-Chip

Die Spintronik ist kein ganz neues Feld. Schon heute steckt sie in Festplattenleseköpfen, die dank des Riesenmagnetowiderstands (GMR-Effekt) sehr kleine Magnetfelder unterscheiden können. Für diese Entdeckung erhielten Albert Fert und Peter Grünberg 2007 den Nobelpreis für Physik.

Doch während es damals um größere Datenspeicher ging, richten sich die aktuellen Forschungen auf die nächste Generation von Chips. Anwendungen sind etwa Speicher mit extrem niedrigem Energiebedarf, neuromorphe Chips, die das menschliche Gehirn nachahmen, oder spezielle Prozessoren für stochastische Berechnungen. Auch für das sogenannte Edge-Computing – also Rechnen direkt am Ort der Datenerzeugung – ist die Technik interessant.

Was das für die Zukunft bedeutet

Die neuartige Nutzung von Spinverlust könnte die Entwicklung beschleunigen. Denn die Bauelemente sind nicht nur effizienter, sondern auch einfacher herzustellen. Für die Industrie bedeutet das: weniger Stromverbrauch, kleinere Bauteile und eine bessere Integration in komplexe Systeme. Gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz, wo gigantische Datenmengen verarbeitet werden, könnten solche Chips eine große Rolle spielen.

Ein Beitrag von: