Schrauben und Platten, die sich im Körper wieder auflösen

Schrauben, Nägel und Platten, die sich wieder auflösen: Solche Implantate, die den Patienten unangenehme Folgeoperationen ersparen, entwickeln derzeit Fraunhofer-Forscher in Bremen. Das Verfahren erspart den Patienten aber nicht nur einen weiteren Eingriff, er senkt zudem die Kosten.

Die Schulteranker aus Eisen-Tricalciumphosphat sind nur unwesentlich größer als ein Streichholzkopf. Nach einer Operation müssen die Implantate nicht wieder entfernt werden – sie lösen sich nach und nach auf.

Foto: Fraunhofer IFAM

Bislang setzen Mediziner bei Knochenbrüchen Implantate aus Stahl und Titan ein. Dann, nach der Heilung, müssen Platten, Schrauben oder Nägel wieder entfernt werden. Fraunhofer-Forscher wollen das ändern: Sie arbeiten an so genannten degradierbaren Knochenimplantaten. Das Prinzip dahinter: Während sich die Implantate nach und nach im Körper abbauen, bildet sich gleichzeitig neues Knochengewebe.

Diese Methode ist vielversprechend: Denn nach dem eigentlichen Eingriff ist keine Nachoperation mehr notwendig, mit all ihren unangenehmen Folgen. Der Wegfall der Folgeoperatonen würde zudem die Kosten im Gesundheitssystem senken.

Schulteranker wäre in ein bis zwei Jahren abgebaut

An der Entwicklung dieser abbaubaren Implantate arbeiten verschiedene Fraunhofer-Institute zusammen: das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in Bremen mit den Fraunhofer-Instituten für Lasertechnik ILT, für Biomedizinische Technik IBMT und für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB. Das gemeinsame Projekt nennt sich „DegraLast“.

Zu Demonstrationszwecken haben die Wissenschaftler einen Schulteranker gefertigt, mit dem sich abgetrennte Sehnen am Knochen verankern lassen, bis diese wieder angewachsen sind. Der Schulteranker wäre in ein bis zwei Jahren abgebaut, nachdem er funktionslos geworden ist.

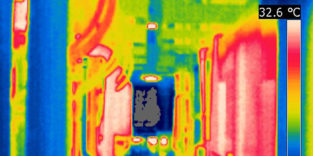

Blick in einen Operationssaal: Neuartige Implantate aus einer Mischung aus Metall und Keramik lösen sich nach Bedarf auf. Dadurch werden sonst notwendige Folgeoperationen zur Entfernung von Schrauben und Platten überflüssig.

Quelle: dpa/Maurizio Gambarini

Für künstliche Hüft- oder Kniegelenke, die möglichst verschleißfest sein sollen, ist diese Methode natürlich nicht geeignet, sondern nur für die künstlichen Teile, die überflüssig werden.

Allergien und Entzündungen unterbinden

Damit sich die abbaubaren Implantate bewähren, müssen sie einiges leisten: Vor allem stabil müssen sie sein, um den Knochen zu fixieren, damit alles gut abheilt. Und natürlich dürfen sie beim Patienten keine allergische Reaktionen und Entzündungen auslösen.

Um das zu vermeiden, entschieden sich die Forscher beim Material für einen speziellen Metall-Keramik-Mix: Sie kombinieren eine metallische Komponente auf Basis einer Eisenlegierung mit Beta-Tricalciumphosphat (TCP) als keramische Komponente. Der Grund: „Eisenlegierungen korrodieren langsam und sorgen für hohe mechanische Festigkeiten, während Keramik sich schnell zersetzt, das Knochenwachstum anregt und das Einwachsen des Implantats begünstigt“, erklärt Dr. Philipp Imgrund, Sprecher des Bremer IFAM. Andererseits lässt sich mit dem keramischen Metall die Abbaugeschwindigkeit beeinflussen.

Dichte und Porosität lassen sich gezielt steuern

Um den perfekten Material-Mix herzustellen, wird das so genannte Pulverspritzgussverfahren angewendet. Dabei liegen die Werkstoffe als Pulver vor. Vor der Verarbeitung können sie in jedem beliebigen Verhältnis gemischt werden. Dadurch lassen sich Eigenschaften wie Dichte und Porosität ausprobieren und steuern.

Der Schulteranker beispielsweise besteht zu 60 Prozent aus Eisen und zu 40 Prozent aus Keramik. „Es ist wichtig, die richtige Menge Keramik in Abhängigkeit der Pulvergröße zu bestimmen. Ist der Anteil zu hoch, wird das Material spröde“, so Imgrund. Den Schulteranker präsentieren die Forscher vom 12. bis 14. November auf der Messe Compamed in Düsseldorf.

Ein Beitrag von: