90er-Vibes: Quantensignale in IP-Pakete verpackt

Penn-Ingenieure schicken Quantensignale über Glasfaser mit IP. Der Test erinnert an die frühen Schritte des Internets in den 1990er-Jahren.

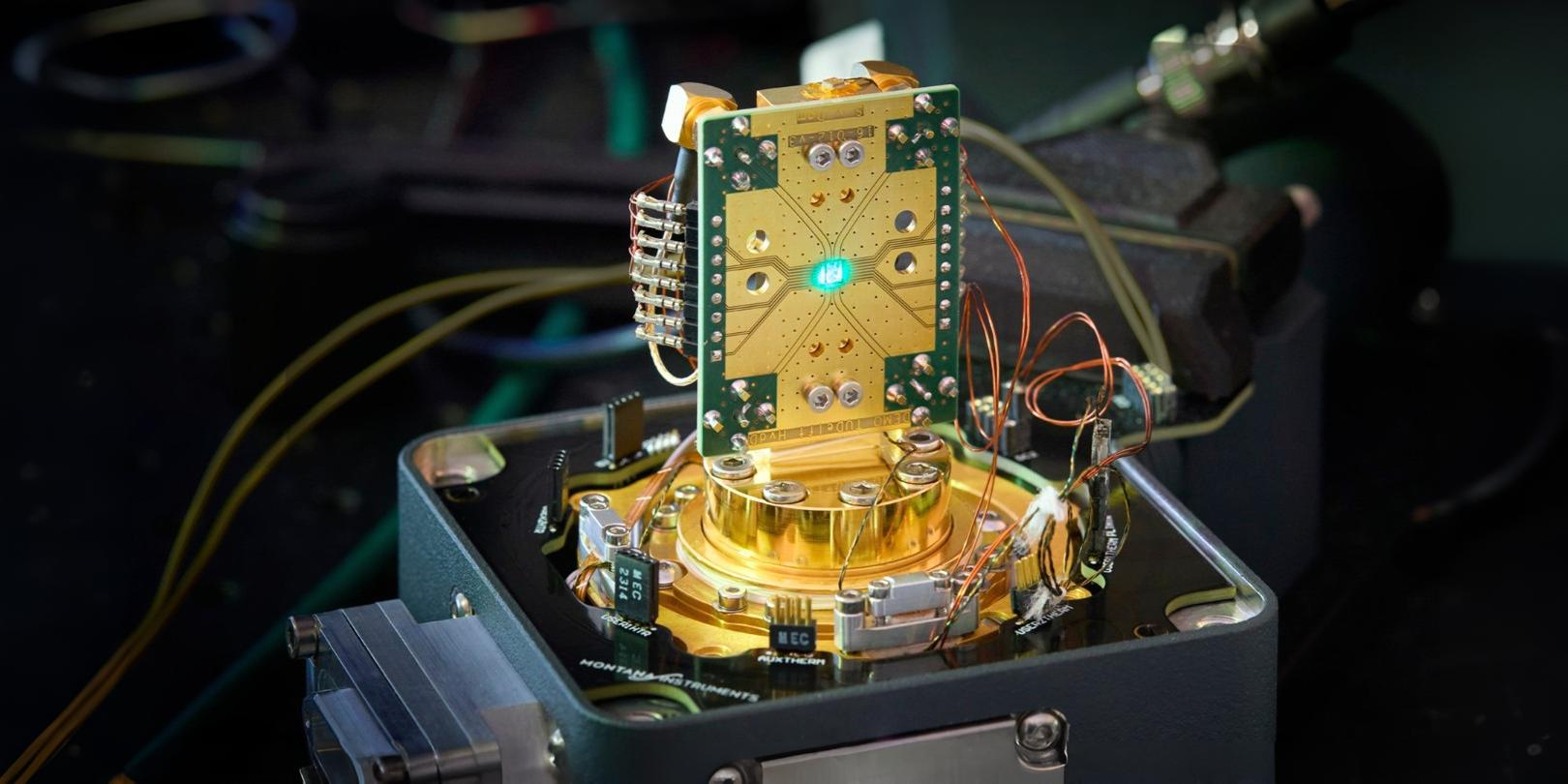

Quanten trifft IP: Ein Chip der University of Pennsylvania sendet Quantensignale durchs Netz. Ein Déjà-vu wie beim Start des Internets.

Foto: Smarterpix / Gorodenkoff

Als in den 1990er-Jahren Universitäten ihre ersten Netzwerke verbanden, ahnte kaum jemand, was daraus werden würde. Heute erleben Forschende der University of Pennsylvania ein ähnliches Gefühl. Sie haben Quantensignale in gewöhnliche IP-Pakete verpackt und über Glasfaser geschickt – mitten im realen Netz.

„Indem wir gezeigt haben, dass ein integrierter Chip Quantensignale in einem kommerziellen Live-Netzwerk wie dem von Verizon verwalten kann, und zwar unter Verwendung derselben Protokolle, die auch das klassische Internet steuern, haben wir einen wichtigen Schritt in Richtung groß angelegter Experimente und eines praktischen Quanteninternets gemacht“, sagt Prof. Liang Feng, leitender Forscher der Studie von der University of Pennsylvania.

Inhaltsverzeichnis

Warum IP zählt

IP ist die Verkehrsordnung des Netzes. Absender, Empfänger, Paketgröße, Wegeführung – all das steckt in einem kleinen „Kopf“ vor den Daten. Das Team aus Philadelphia zeigt nun, dass sich auch Quanteninformationen hinter so einem klassischen Kopf verpacken lassen. Das klingt unspektakulär, könnte aber wichtig sein: Wenn Quantentechnik an die vorhandene Infrastruktur andockt, lassen sich Tests und spätere Anwendungen einfacher ausrollen.

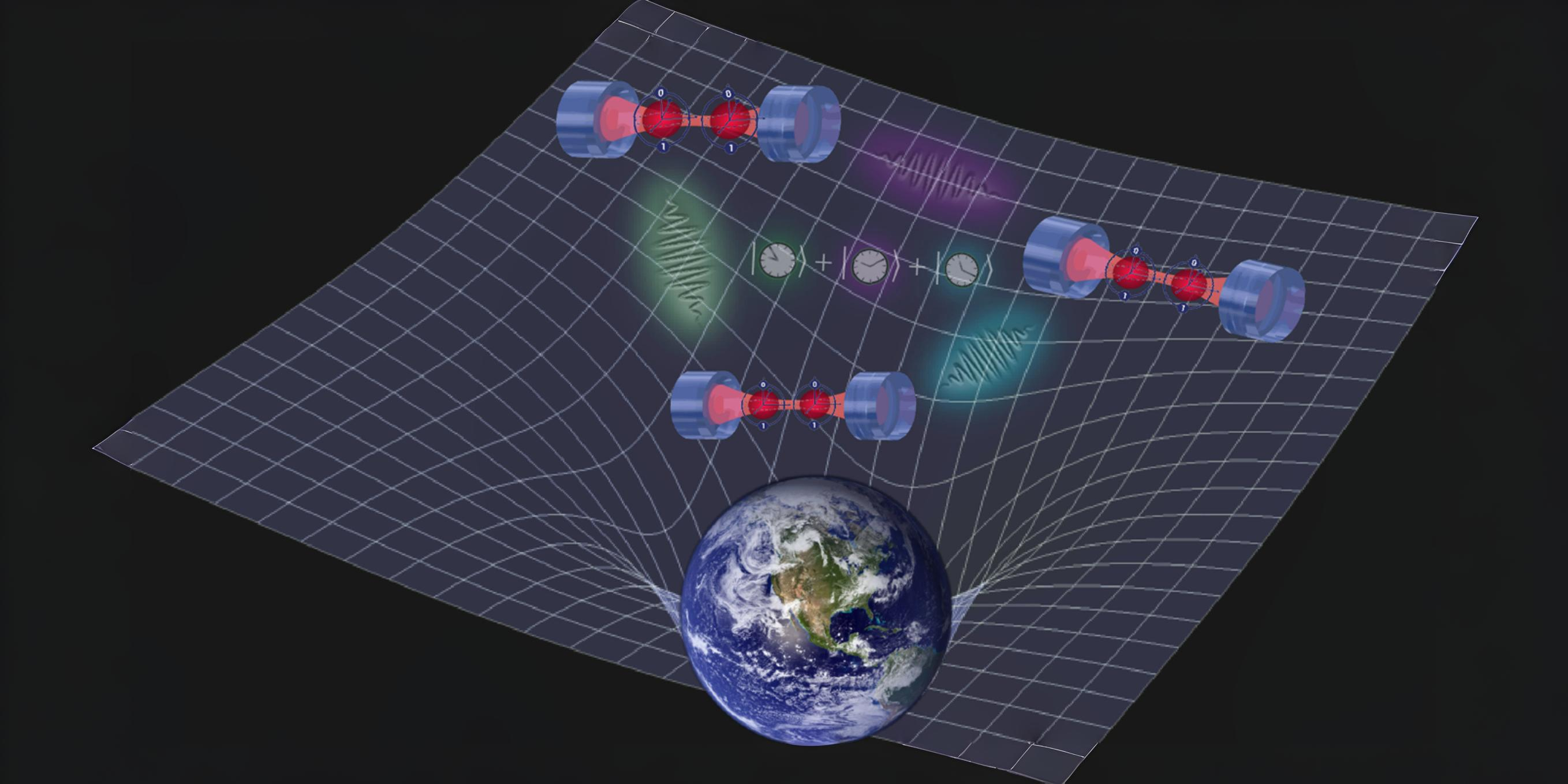

Verschränkung ohne Voodoo

Worum geht es bei den Signalen? Um Verschränkung. Dabei verhalten sich zwei Teilchen wie Zwillinge: Ändert sich eines, reagiert das andere sofort – egal, wie weit sie voneinander entfernt sind. Klingt nach Magie, ist aber Physik. Das Problem: Sobald Sie messen, verliert der Quantenzustand seine besonderen Eigenschaften. Und klassische Netzwerke leben von Messungen.

„Normale Netzwerke messen Daten, um sie an ihren endgültigen Bestimmungsort zu leiten“, sagt Robert Broberg, Doktorand am ESE und Mitautor der Veröffentlichung. „Bei reinen Quantennetzwerken ist das nicht möglich, da die Messung der Partikel den Quantenzustand zerstört.“

Der Q-Chip als Übersetzer

Die Lösung der Penn-Gruppe heißt Q-Chip. Er steht für „Quantum-Classical Hybrid Internet by Photonics“. Seine Aufgabe: klassisches Licht und Quantenlicht im Takt halten. Ein Trick hilft dabei.

„Das klassische Signal läuft dem Quantensignal knapp voraus“, sagt Yichi Zhang, Doktorand am MSE und Erstautor der Veröffentlichung. „Dadurch können wir das klassische Signal für die Weiterleitung messen, während das Quantensignal intakt bleibt.“

Das Team findet dafür ein Bild aus der Eisenbahnwelt: vorne die Lok, hinten die sensiblen Container. „Der klassische ‚Kopfwagen‘ fungiert wie die Lokomotive des Zuges, während die Quanteninformationen in versiegelten Containern dahinter transportiert werden“, sagt Zhang. „Man kann die Container nicht öffnen, ohne ihren Inhalt zu zerstören, aber die Lokomotive sorgt dafür, dass der gesamte Zug sein Ziel erreicht.“

Weil der „Kopf“ klassisch ist, darf er gemessen, geroutet und verwaltet werden – genau wie heutige Datenpakete. IP bleibt IP. „Durch die Einbettung von Quanteninformationen in das vertraute IP-Framework haben wir gezeigt, dass ein Quanten-Internet buchstäblich die gleiche Sprache sprechen kann wie das klassische Internet“, sagt Zhang. „Diese Kompatibilität ist der Schlüssel zur Skalierung unter Verwendung der bestehenden Infrastruktur.“

Härtetest im echten Netz

Im Labor sind Fasern ruhig, Temperaturen stabil, Vibrationen selten. Draußen sieht es anders aus. Leitungen dehnen sich, Baustellen rütteln, Wetter macht Launen. Das Team koppelte den Q-Chip deshalb an reale Glasfasern und lernte aus dem Verhalten des klassischen Headers, wie sich das Quantensignal gerade fühlt. Der Clou: Korrekturen lassen sich daraus ableiten, ohne das Quantenpaket selbst anzufassen.

„Da wir das klassische Signal messen können, ohne das Quantensignal zu beschädigen“, sagt Feng, „können wir ableiten, welche Korrekturen am Quantensignal vorgenommen werden müssen, ohne es jemals zu messen, wodurch der Quantenzustand erhalten bleibt.“

In den Tests erreichte das System laut Team eine Übertragungsgenauigkeit von über 97 %. Das ist kein Rekordruf, aber ein Hinweis: Auch außerhalb des Labors bleibt genug Signal übrig, damit ein Netzwerk arbeiten kann. Praktisch ist zudem der Werkstoff: Der Chip basiert auf Silizium. Bekannte Herstellverfahren könnten also den Weg in die Serie erleichtern.

Klein anfangen, groß denken

Wie sah der Aufbau aus? Ein Server, ein Knoten, zwei Gebäude, dazwischen rund ein Kilometer Verizon-Glasfaser – so beschreibt es das Team.

„Unser Netzwerk besteht aus nur einem Server und einem Knotenpunkt, die zwei Gebäude miteinander verbinden, wobei zwischen ihnen etwa ein Kilometer Glasfaserkabel von Verizon verlegt wurde“, sagt Feng. „Um das Netzwerk zu erweitern, müssen lediglich weitere Chips hergestellt und an die bestehenden Glasfaserkabel in Philadelphia angeschlossen werden.“

Das klingt machbar: mehr Chips, mehr Knoten, gleiche Leitungen. So könnten Ballungsräume zu Testfeldern werden.

Der lange Weg über die Stadtgrenzen hinaus

Ein echter Stolperstein bleibt: Verstärkung. Klassische Signale lassen sich auf dem Weg verstärken. Quantenpakete nicht – jedenfalls nicht, ohne die Verschränkung zu verlieren. Deswegen funktionieren heute vor allem Verfahren wie die Quanten-Schlüsselverteilung über lange Distanzen. Sie nutzen schwaches Laserlicht, um Zufallszahlen zu erzeugen. Gut für Sicherheit. Nicht genug, um Quantenprozessoren direkt zu vernetzen.

Für ein großräumiges Quanten-Internet braucht es deshalb zusätzliche Bausteine. Etwa Quantenrepeater, die verschränkte Zustände weiterreichen, ohne sie zu zerstören. Der Q-Chip löst das nicht. Aber er zeigt, wie sich Routing, Adressierung, Switching und Fehlerkorrektur mit vertrauten Protokollen zusammenbringen lassen.

Wie damals in den 1990ern?

Die Forschenden ziehen selbst den Vergleich zur Frühzeit des Netzes. „Das fühlt sich an wie in den Anfängen des klassischen Internets in den 1990er Jahren, als Universitäten erstmals ihre Netzwerke miteinander verbanden“, sagt Broberg. „Das öffnete die Tür zu Veränderungen, die niemand hätte vorhersagen können. Ein Quanten-Internet hat das gleiche Potenzial.“

Man muss den Satz nicht größer machen, als er ist. Aber er liefert ein Bild: Viele kleine Inseln, die sich langsam verbinden. Erst Campus, dann Stadt, dann Regionen.

Was das für Sie bedeutet

Warum sollte die Industrie hinschauen? Weil Kompatibilität Kosten spart. Wenn sich Quantenmodule in vorhandene Strukturen einfügen, fällt weniger Integrationsarbeit an. Rechenzentren könnten eines Tages Quantenbeschleuniger wie weitere Racks behandeln.

Netzbetreiber würden Werkzeuge nutzen, die sie kennen: IP-Adressen, Tabellen, Monitoring. Das reduziert Reibung – und schafft Raum, um Anwendungen zu testen. Etwa KI-Workloads, die weniger Energie brauchen, oder Materialsimulationen für neue Batterien und Medikamente. Noch ist das Zukunftsmusik. Aber das Orchester stimmt sich bereits ein.

Ein Beitrag von: