Jetzt speichern, später heizen: Das Potenzial saisonaler Wärmespeicher

Saisonalspeicher nutzen Sommerwärme für den Winter – mit Wasser, Kies oder Erdreich. Welche Speicherarten es gibt und was sie leisten können.

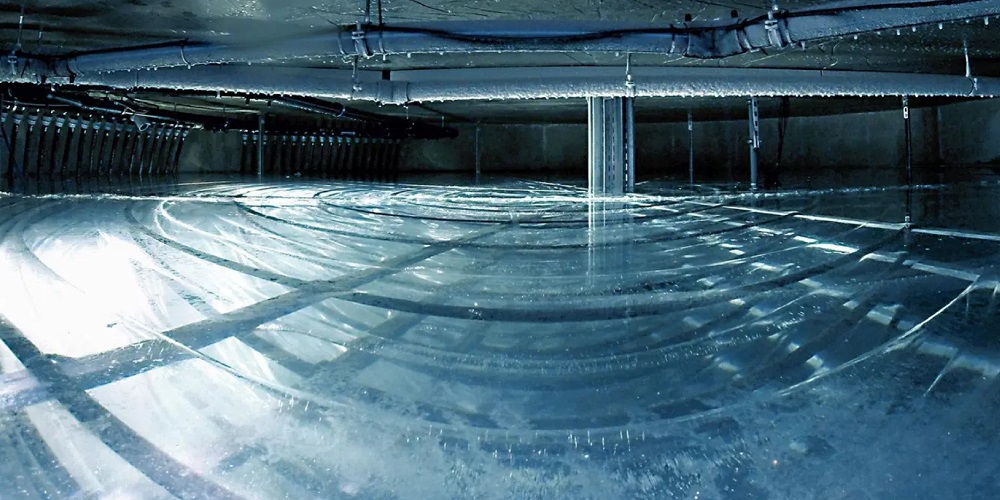

Thermische Solaranlagen können die Wärme für saisonale Wärmespeicher liefern.

Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE

Ein typisches Dilemma: Der Heizbedarf von Wohngebäuden liegt zwischen Oktober und April am höchsten – doch genau dann liefert die Sonne am wenigsten Energie. Rund 65 % der jährlichen Solarstrahlung trifft zwischen Mai und September auf Deutschland. Wird diese Energie nicht direkt genutzt, geht sie verloren. Saisonale Wärmespeicher lösen dieses Problem. Sie speichern den Überschuss aus dem Sommer – und stellen ihn erst Monate später zur Verfügung.

Mit ihnen lassen sich Wohnhäuser, Siedlungen oder ganze Quartiere versorgen. Die Technik kommt ohne Brennstoffe aus. Je größer das Speichervolumen, desto besser das Verhältnis zwischen gespeicherter Wärme und unvermeidbaren Verlusten. Das macht die Technologie besonders effizient – und zunehmend interessant für die Wärmewende.

Inhaltsverzeichnis

- Was genau ist ein Saisonalspeicher?

- Wo kommen Saisonalspeicher zum Einsatz?

- Behälter-Wärmespeicher: Der Klassiker unter den Speichertypen

- Erdbecken-Wärmespeicher: Große Lösung für Quartiere

- Funktionsprinzip: Laden und Entladen im Jahreszyklus

- Erdsonden-Wärmespeicher: Wärme im Boden einlagern

- Aquifer-Wärmespeicher: Das Grundwasser als Energiespeicher

- Latentwärmespeicher: Wärme speichern im Phasenwechsel

- Saisonale Speicher im Stromnetz: Power-to-Gas als Ergänzung

- Multifunktions-Wärmespeicher: Wärme aus vielen Quellen

- Forschung, Pilotprojekte und der Blick nach vorn

Was genau ist ein Saisonalspeicher?

Ein Saisonalspeicher ist ein thermischer Langzeitspeicher. Er speichert Wärme über mehrere Monate hinweg – typischerweise von Sommer bis Winter. Die Idee ist simpel: Wird in den warmen Monaten ein Wärmeüberschuss erzeugt, etwa über Solarkollektoren oder durch industrielle Abwärme, fließt diese Energie in einen Speicher. Dort bleibt sie eingeschlossen, bis sie in der Heizsaison wieder gebraucht wird.

Für eine effiziente saisonale Wärmespeicherung braucht es allerdings viel Platz. Unterirdische Bauweise ist deshalb Standard – auch weil das Erdreich zusätzliche Dämmwirkung bietet. Erst ab einem Volumen von etwa 1.000 m³ beginnt sich die Technik wirtschaftlich zu lohnen.

Unterschied zu Kurzzeitspeichern

Während herkömmliche Wärmespeicher oft nur wenige Stunden oder Tage überbrücken, arbeiten Saisonalspeicher im Zeitraum von Wochen bis zu einem halben Jahr. Sie dienen also nicht nur zur Glättung kurzfristiger Schwankungen – sondern als saisonaler Ausgleich. Das macht sie zur sinnvollen Ergänzung im dezentralen Energiemix, etwa als Baustein für solar unterstützte Nahwärmenetze oder Sonnenhäuser mit hohem Autarkiegrad.

Wo kommen Saisonalspeicher zum Einsatz?

Die Anwendungen reichen vom Einfamilienhaus bis zum Quartiersspeicher. In sogenannten Sonnenhäusern werden hohe solare Deckungsanteile von 50 bis 80 % erreicht. Möglich machen das große Wassertanks mit 20 bis 50 m³ Inhalt, die im Gebäude selbst oder in der Erde installiert sind. In Kombination mit einer solarthermischen Anlage kann so fast die gesamte Jahresheizung gedeckt werden. In der Nachheizperiode unterstützen Holzöfen oder Biomasseheizungen.

Deutlich größere Speicher – teils mit über 100.000 m³ Volumen – versorgen ganze Siedlungen über ein Nahwärmenetz. Solche Projekte wurden etwa in Dänemark, Berlin, Crailsheim oder Eggenstein-Leopoldshafen realisiert. Dort beträgt die Rückgewinnungsdauer häufig mehr als 20 Jahre – doch der Wärmepreis liegt teils bei nur 5 ct/kWh.

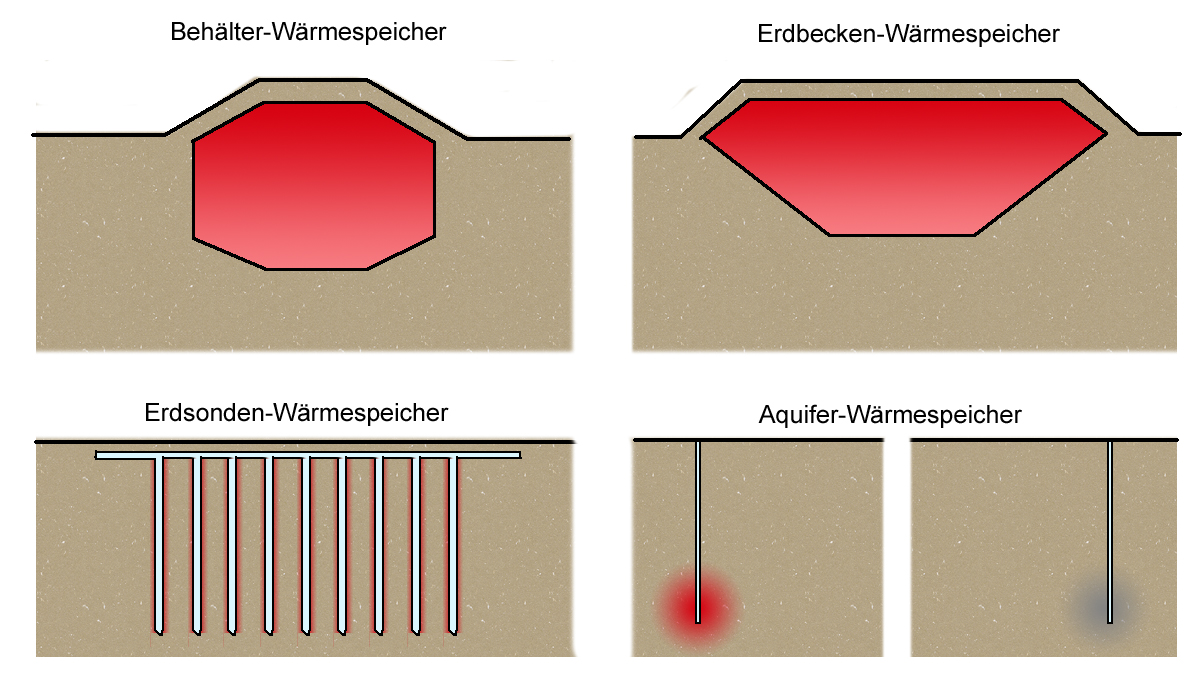

Vier Typen von saisonalen Wärmespeichern.

Foto: Dominik Hochwarth

Behälter-Wärmespeicher: Der Klassiker unter den Speichertypen

Eine weit verbreitete Bauform ist der Behälter-Wärmespeicher. Dabei handelt es sich um große, mit Wasser gefüllte Tanks, die meist unterirdisch eingebaut sind. Häufig bestehen sie aus Stahlbeton, vereinzelt auch aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) oder Edelstahl.

Das Speichermedium ist Wasser – aus gutem Grund: Es ist günstig, nicht brennbar und besitzt eine hohe Wärmekapazität von rund 4.190 kJ/m³K. Zudem lässt es sich problemlos in bestehende Heizsysteme integrieren.

Zur Minimierung von Wärmeverlusten werden Behälterspeicher an Wänden, Boden und Dach mit Materialien wie Schaumglasschotter oder Blähglasgranulat gedämmt. In Neubauten kann der Speicher sogar als zentrales Bauelement geplant werden – etwa als „Turmspeicher“ im Treppenhaus eines Sonnenhauses.

In einem Einfamilienhaus kann der Speicher bis zu 50 m³ fassen und über mehrere Stockwerke reichen. Je nach Ausführung erreichen solche Speicher Temperaturen von bis zu 95 °C. Bei höherem Druck sind auch 120 °C möglich. Das reicht für die meisten Anwendungen in Heizkreisläufen.

Beispiel aus Hamburg-Wilhelmsburg

In Hamburg-Wilhelmsburg wurde bereits 2011 ein großer Wärmespeicher als Teil des „Erneuerbare-Wärme“-Konzepts in Betrieb genommen. Der zylindrische Edelstahlbehälter steht auf dem Gelände eines ehemaligen Industrieareals und ist direkt in das lokale Fernwärmenetz eingebunden. Er fasst 2.000 m³ Wasser, wird mit Solarwärme und Abwärme aus einem Blockheizkraftwerk beladen und dient zusätzlich als Puffer zur Netzstabilisierung.

„Die Wärmeverluste betragen bei gutem Dämmkonzept weniger als 10 % pro Jahr.“

Ein besonderes Konstruktionsmerkmal: Der Tank wurde direkt aus Blech-Coils vor Ort gewickelt und verschweißt. So ließ sich der Bau platzsparend und kostengünstig realisieren.

Erdbecken-Wärmespeicher: Große Lösung für Quartiere

Wenn der Speicher besonders groß sein soll – beispielsweise für eine ganze Siedlung – sind Erdbecken-Wärmespeicher eine geeignete Wahl. Sie bestehen aus einem ausgehobenen Becken, das mit Wasser, Kies oder einer Mischung daraus befüllt wird. Eine aufschwimmende oder aufliegende Deckelkonstruktion verschließt den Speicher nach oben.

Die einfachste Form ist ein mit Wasser gefüllter Teich mit Schwimmdämmung. Stabilere Varianten verwenden eine kuppelartige Betonabdeckung. Seitenwände werden entweder betoniert oder durch Böschungen stabilisiert. Eine Wärmedämmung ist an der Oberseite zwingend notwendig, teilweise aber auch ringsum eingebaut.

Erdbecken-Speicher sind günstiger als Druckbehälter, erfordern jedoch deutlich mehr Fläche. Ihr großer Vorteil: Sie lassen sich an die Topografie anpassen und benötigen keine komplizierte Trägerkonstruktion. Der Untergrund muss allerdings tragfähig und möglichst grundwasserfrei sein. Gebaute Speicher reichen von 1.500 bis zu 230.000 m³ – das entspricht der Wassermenge mehrerer Olympiabecken.

Die Speicherkapazität hängt stark vom verwendeten Material ab. Während Wasser eine hohe Wärmedichte erreicht, schneidet Kies schlechter ab. Dafür verbessert der Feststoff die Tragfähigkeit – ein Vorteil, wenn der Speicher später überbaut oder als Parkplatz genutzt wird.

Beispiel aus Eggenstein-Leopoldshafen

Ein prominentes Beispiel für einen Erdbecken-Wärmespeicher steht in Eggenstein-Leopoldshafen bei Karlsruhe. Der Speicher versorgt ein Neubauquartier mit 67 Wohneinheiten über ein Nahwärmenetz. Mit einem Volumen von 7.500 m³ Wasser liefert der Speicher Wärme, die im Sommer durch eine große solarthermische Anlage auf den umliegenden Dächern erzeugt wird.

Der rund 5 Meter tiefe Speicher wurde mit einer aufschwimmenden Dämm- und Dichtungsschicht abgedeckt. Die Anlage erreicht solare Deckungsraten von bis zu 50 % und gehört damit zu den erfolgreichsten solar unterstützten Nahwärmesystemen in Deutschland.

Funktionsprinzip: Laden und Entladen im Jahreszyklus

Unabhängig vom Speichertyp folgt die Wärmespeicherung einem klaren Prinzip. Im Sommer wird warmes Wasser – etwa aus Solarkollektoren – in den Speicher geleitet. Das dort vorhandene Medium nimmt die Wärme auf, solange es kälter ist als das zugeführte Wasser. Bei Bedarf im Winter wird der Prozess umgekehrt. Der Speicher gibt die Energie wieder ab – entweder direkt oder über einen Wärmetauscher.

Wenn die Temperaturdifferenz nicht mehr ausreicht, können Wärmepumpen die Restwärme auf ein nutzbares Niveau anheben. So bleibt die gespeicherte Energie auch dann noch nutzbar, wenn der Speicher fast leer ist.

Erdsonden-Wärmespeicher: Wärme im Boden einlagern

Erdsonden-Wärmespeicher nutzen den Boden selbst als Speichermedium. Dazu werden vertikale oder leicht geneigte Bohrungen in das Erdreich eingebracht – meist bis zu 100 m tief. In diese Bohrlöcher werden Erdwärmesonden installiert, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Im Sommer wird so Wärme eingelagert, im Winter entnommen.

Das Gestein rund um die Bohrungen speichert die Energie über viele Monate. Die Verluste sind gering, da der umgebende Boden gut isoliert. Dennoch hängt die Speichereffizienz stark von den geologischen Bedingungen ab. Ideal sind wassergesättigte Ton- oder Gesteinsschichten mit hoher Dichte und geringer Wasserbewegung.

Erdsonden-Wärmespeicher eignen sich vor allem für Standorte mit gut bohrbarem Untergrund und ruhendem Grundwasser. Ein großer Vorteil: Die Oberfläche bleibt nutzbar. Über dem Sondenfeld können Gärten, Wege oder Spielplätze entstehen – nur auf tiefwurzelnde Pflanzen wird verzichtet.

Anders als bei Wassertanks ist die Reaktionszeit dieser Speicher aber deutlich langsamer. Die Wärmeleitung im Erdreich ist träge. Deshalb kombiniert man Erdsondenfelder meist mit Pufferspeichern und Wärmepumpen, um schneller auf Heizbedarf reagieren zu können.

Beispiel aus Crailsheim

In Crailsheim wurde 2008 ein saisonaler Erdsonden-Wärmespeicher für eine Wohnsiedlung umgesetzt. Die Wärme stammt von einer 7.400 m² großen Kollektorfläche und wird in den Sommermonaten in ein unterirdisches Sondenfeld mit 80 Bohrungen eingespeist. Die Sonden reichen bis zu 55 Meter tief in den Boden.

Das gespeicherte Temperaturniveau liegt bei bis zu 65 °C. In Kombination mit Pufferspeichern und einer Wärmepumpe kann das System bis zu 60 % des jährlichen Wärmebedarfs decken. Das Projekt wurde mehrfach ausgezeichnet und gilt als Musterbeispiel für integrierte Speicherlösungen im städtischen Kontext.

Aquifer-Wärmespeicher: Das Grundwasser als Energiespeicher

Aquifere sind natürliche Grundwasserleiter – also wasserführende Gesteinsschichten im Untergrund. Unter bestimmten Bedingungen können sie zur Wärmespeicherung genutzt werden. Dafür werden zwei Brunnen gebohrt: einer für die Einspeisung der Wärme, einer für die Entnahme.

Die Herausforderung: Nicht jeder Aquifer ist geeignet. Die geologischen Schichten müssen dicht genug sein, damit das warme Wasser nicht unkontrolliert abfließt. Zudem darf die Speicherung das lokale Trinkwasservorkommen nicht beeinträchtigen. Umfangreiche Voruntersuchungen sind daher Pflicht.

Aquifer-Wärmespeicher gehören zu den kostengünstigsten Wärmespeichern – aber nur, wenn die geologischen Voraussetzungen stimmen.

In Deutschland gibt es einige Beispiele: Der Bundestag in Berlin nutzt einen Aquifer unter dem Regierungsviertel zur saisonalen Wärme- und Kältespeicherung. Auch in Neubrandenburg wurde ein solcher Speicher realisiert. Besonders aktiv sind hier die Niederlande – sie gelten als europäische Vorreiter dieser Technologie.

Da Aquifere nicht gebaut, sondern nur erschlossen werden können, eignen sie sich vor allem für Neubauquartiere, bei denen entsprechende Vorkommen frühzeitig ins Planungskonzept einbezogen werden.

Beispiel Deutscher Bundestag

Ein technisch und politisch symbolträchtiges Beispiel für Aquifer-Wärmespeicherung liegt direkt unter dem Berliner Regierungsviertel. Der Bundestag nutzt einen Aquifer mit rund 20.000 m³ Speichervolumen zur saisonalen Kälte- und Wärmespeicherung. Im Sommer wird überschüssige Wärme aus dem Gebäudebetrieb eingelagert, im Winter unterstützt die gespeicherte Energie die Raumwärmeversorgung.

Die Speicheranlage nutzt ein Brunnenpaar mit einem Fördervolumen von bis zu 100 m³ pro Stunde. Die Technologie wird kontinuierlich überwacht, um Auswirkungen auf das Grundwasser auszuschließen.

Latentwärmespeicher: Wärme speichern im Phasenwechsel

Eine andere Strategie verfolgt die Latentwärmespeicherung. Hierbei kommt ein sogenanntes PCM-Material (phase change material) zum Einsatz – also ein Stoff, der beim Wechsel seines Aggregatzustands Wärme speichert. Typische Beispiele sind Paraffin, Salzhydrate oder Eis.

Das Prinzip: Wenn das Material von fest zu flüssig übergeht, nimmt es Energie auf, ohne dass sich die Temperatur erhöht. Diese „latente“ Wärme bleibt im Stoff gespeichert. Erst wenn der Stoff wieder erstarrt, wird die Energie wieder freigesetzt.

Der Vorteil liegt in der hohen Energiedichte und geringen Verlustrate. Die Herausforderung besteht in der genauen Steuerung des Temperaturbereichs, in dem der Phasenwechsel stattfindet.

Marktreife Systeme sind zum Beispiel:

- Solar-Eis-Speicher: Kombinieren Sonnenkollektoren, Wärmepumpe und Wasser-Eis als Speichermedium.

- Paraffinspeicher: Verwenden paraffingefüllte Röhren aus Kunststoff.

- Thermobatterien mit Salz: Setzen auf Natriumacetat als Speichermedium in einem Druckbehälter.

Latentwärmespeicher speichern Energie nahezu verlustfrei – derzeit aber noch mit hohem Kostenaufwand.

Forschende arbeiten daran, das Be- und Entladen der Speicher zu vereinfachen und die Systeme kostengünstiger zu machen. Perspektivisch könnten solche Speicher eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen Systemen sein – insbesondere bei begrenztem Platzangebot.

Beispiel aus Köln

Ein praktisches Beispiel für die Anwendung von Latentwärmespeichern ist das Schulzentrum „Piusstraße“ in Köln. Dort wird ein unterirdischer Solar-Eis-Speicher mit 130 m³ Volumen betrieben. Das System kombiniert eine Solaranlage, eine Wärmepumpe und den latenten Phasenwechsel von Wasser zu Eis.

Im Sommer wird der Speicher mit Solarwärme beladen, im Winter gefriert das Wasser gezielt – dabei wird die sogenannte Kristallisationswärme freigesetzt und über eine Wärmepumpe genutzt. Das System spart rund 40 % Heizenergie im Vergleich zu konventionellen Heizlösungen.

Saisonale Speicher im Stromnetz: Power-to-Gas als Ergänzung

Neben der direkten Wärmespeicherung gibt es hybride Ansätze, bei denen Überschussstrom aus dem Sommer in chemische Energie umgewandelt wird – zum Beispiel per Elektrolyse in Wasserstoff. Dieser kann in unterirdischen Kavernen gespeichert werden. Im Winter dient er dann über Brennstoffzellen oder Gaskraftwerke zur Wärme- oder Stromerzeugung.

Solche Power-to-Gas-Systeme sind besonders dann interessant, wenn Solarstrom nicht nur Wärme-, sondern auch Stromlücken ausgleichen soll – etwa bei sogenannten Dunkelflauten im Winter. Sie sind technisch anspruchsvoller als Wasser- oder Erdbecken-Speicher, bieten aber Flexibilität in der Nutzung.

Multifunktions-Wärmespeicher: Wärme aus vielen Quellen

Ein neuer Ansatz sind sogenannte Multifunktions-Wärmespeicher. Diese Anlagen speichern nicht nur Sonnenwärme, sondern auch Abwärme aus Industrie, Müllverbrennung oder Blockheizkraftwerken. Dadurch lassen sich saisonale Schwankungen glätten und die Gesamteffizienz des Energiesystems erhöhen.

In Hamburg wurde 2011 ein solcher Speicher erstmals in ein Fernwärmenetz integriert. Er dient als Pufferspeicher für die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung und als saisonale Speicherlösung für zusätzliche Solarenergie.

Diese Speicher sind meist großvolumig und unterirdisch angelegt, aber nicht zwingend an den Sommer-Winter-Zyklus gebunden. Damit stellen sie eine Brücke zwischen klassischer Wärmespeicherung und moderner Sektorenkopplung dar.

Forschung, Pilotprojekte und der Blick nach vorn

Deutschland gehört seit den 1990er Jahren zu den führenden Ländern bei der Entwicklung saisonaler Wärmespeicher. Elf Pilotanlagen wurden bereits umgesetzt – mit unterschiedlichen Technologien und Zielgruppen.

Die laufende Forschung konzentriert sich auf drei Schwerpunkte:

- Verbesserung des technischen Verständnisses zur Speicherwirkung.

- Realisierung neuer Projekte zur Erprobung unter realen Bedingungen.

- Optimierung bestehender Konzepte im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz.

Der Sandspeicher in Finnland

In Loviisa (Finnland) wurde 2025 der bis dato größte Sandspeicher der Welt in Betrieb genommen. Der zylindrische Silo ist 15 m hoch und 15 m breit und enthält rund 2.000 Tonnen Specksteinschotter. Die Speicherkapazität liegt bei etwa 100 MWh.

Die Be- und Entladung erfolgt über Heißluftsysteme. Der Speicher dient nicht nur der Raumwärmeversorgung im Winter, sondern kann auch Prozesswärme für industrielle Anwendungen liefern – ein weiterer Schritt hin zur multifunktionalen Nutzung saisonaler Speicher.

Auch die internationale Entwicklung zeigt: Saisonale Speicher sind längst keine Nischentechnologie mehr. In Dänemark versorgen sie heute ganze Städte. In Finnland wurde 2025 der weltweit größte Sandspeicher in Betrieb genommen. Und in Deutschland planen immer mehr Kommunen Quartierslösungen mit saisonaler Wärmespeicherung.

Ein Beitrag von: