Alter Streit, neuer Versuch: Geht doch was mit kalter Kernfusion?

Alter Streit neu entfacht: Ein kleiner Reaktor liefert Hinweise auf kalte Kernfusion, doch von Energieerzeugung ist er weit entfernt.

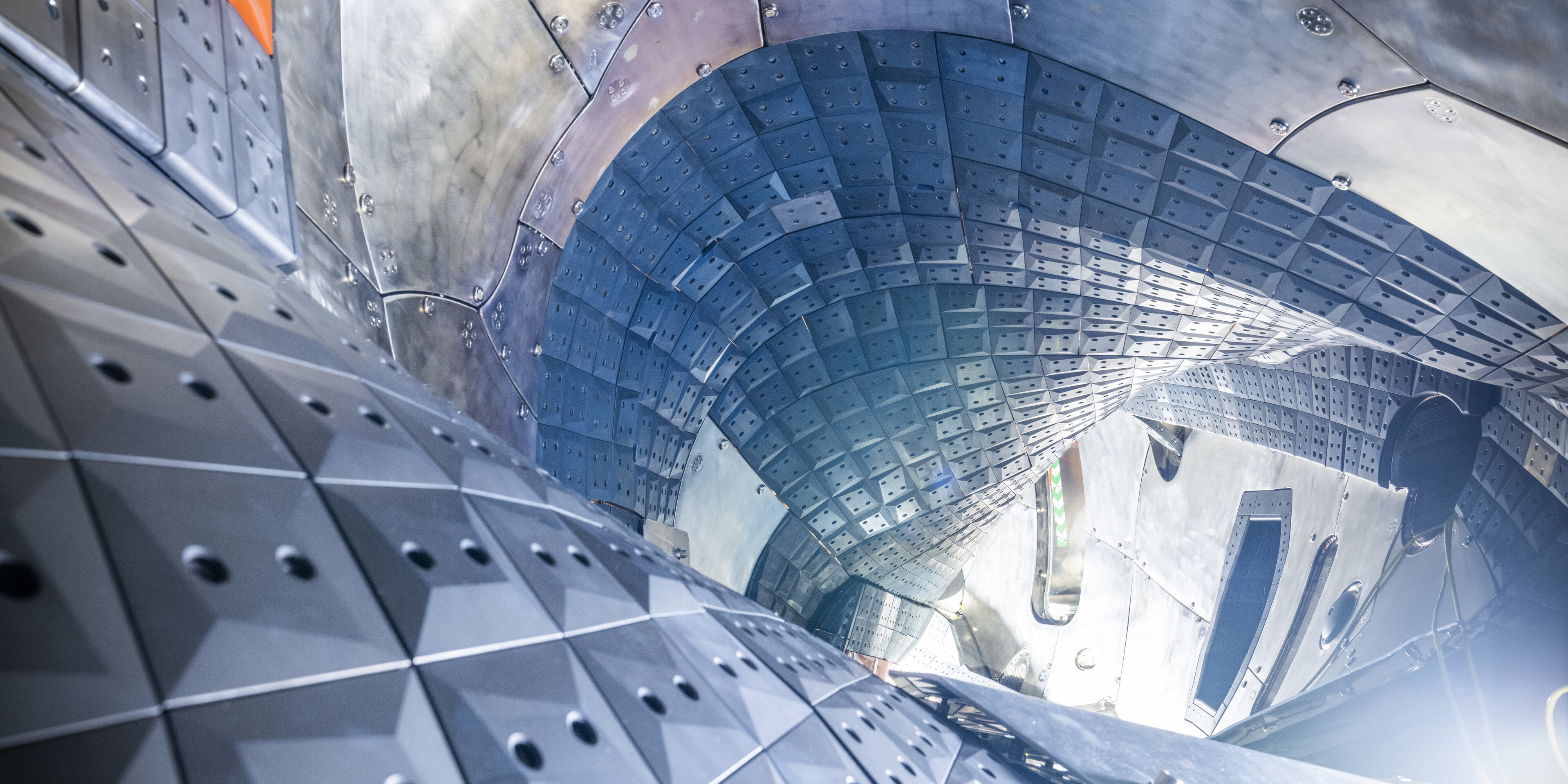

Der Thunderbird-Reaktor im Labor: Mit ihm testen Forschende die kalte Kernfusion bei Raumtemperatur.

Foto: University of British Columbia, Berlinguette Lab.

Im Frühjahr 1989 hielten die Chemiker Martin Fleischmann und Stanley Pons eine Pressekonferenz ab, die Physikgeschichte schrieb – und gleichzeitig einen Skandal auslöste. Sie behaupteten, Kernfusion bei Raumtemperatur beobachtet zu haben. Statt Millionen Grad in Reaktoren wie ITER oder Wendelstein 7-X reichte bei ihnen eine simple Versuchsanordnung: eine Palladium-Elektrode in schwerem Wasser, Strom angelegt, angeblich ein Wärmeüberschuss.

Der Traum von nahezu unbegrenzter, sauberer Energie schien greifbar. Doch die Euphorie verflog schnell. Andere Labore konnten das Ergebnis nicht bestätigen. Kalte Fusion wurde zum Reizwort, ein Paradebeispiel für voreilige Hoffnungen in der Wissenschaft.

Über 30 Jahre später nehmen Forschende das Thema wieder auf – diesmal mit deutlich solideren Messmethoden und neuen Ansätzen. Ein Team der University of British Columbia (UBC) hat mit einem Tischreaktor gezeigt, dass sich Kernfusionsraten mit elektrochemischen Tricks tatsächlich steigern lassen. Das ist kein Beweis für marktreife Energie aus kalter Fusion. Aber es ist ein Signal, dass die Forschung weitergeht.

Der Thunderbird-Reaktor

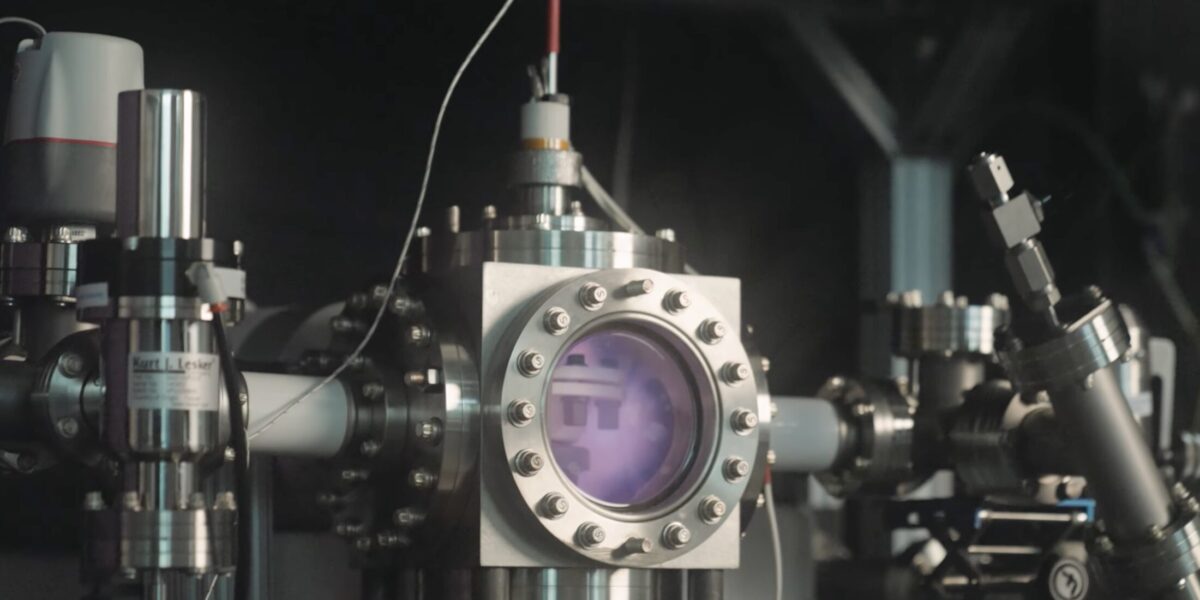

Herzstück des neuen Experiments ist ein kleiner Aufbau, den das Team „Thunderbird-Reaktor“ nennt. Er passt in ein Labor und besteht aus drei Teilen: einer Elektrolysezelle, einer Vakuumkammer und einem Plasmabeschleuniger.

Der Beschleuniger erzeugt einen Strahl von Deuterium-Ionen. Diese schweren Wasserstoffkerne fliegen durch die Vakuumkammer und prallen mit hoher Energie auf einen Block aus Palladium. Das Metall nimmt die Deuterium-Ionen auf, so wie ein Schwamm Wasser speichert. Gleichzeitig ragt der Block auf der anderen Seite in eine Elektrolysezelle mit schwerem Wasser. Wird Spannung angelegt, spaltet sich das Wasser in Sauerstoff und Deuterium. Letzteres wandert ebenfalls in das Metallgitter.

Professor Curtis P. Berlinguette beschreibt das so: „Mithilfe der Elektrochemie haben wir viel mehr Deuterium in das Metall geladen – so als würde man Brennstoff in einen Schwamm pressen. Mit einem Volt Strom wurde erreicht, was normalerweise einen Druck von 800 Atmosphären erfordert.“

Das Ziel: Die Dichte an Deuteriumkernen im Metall steigt. Damit erhöht sich die Chance, dass ein angreifendes Deuterium-Ion im Palladium auf ein anderes Deuterium trifft – und beide verschmelzen.

Mehr Neutronen dank Elektrochemie

Um zu prüfen, ob tatsächlich Fusion stattfindet, setzten die Forschenden auf harte Nachweise. Ein klassisches Fusionssignal sind Neutronen, die bei der Verschmelzung von Deuterium-Kernen entstehen.

Das Team verglich zwei Szenarien: einmal mit eingeschalteter Elektrolysezelle, einmal ohne. Das Ergebnis: Mit zusätzlicher elektrochemischer Beladung lag die Fusionsrate im Schnitt 15 % höher.

„Der wichtigste Aspekt unserer Studie ist, dass wir einen Anstieg der Neutronen-Produktionsrate beobachtet haben, nachdem die elektrochemische Zelle eingeschaltet wurde“, schreiben die Autoren. Damit ist klar: Die Elektrochemie wirkt wie ein Booster. Sie erhöht die Brennstoffdichte im Metall und damit auch die Wahrscheinlichkeit für Fusionsreaktionen.

Von Nettoenergie keine Spur

So spannend diese Ergebnisse klingen, von einem praktischen Reaktor ist das Experiment weit entfernt. Die Leistung des Thunderbird-Reaktors entspricht einem Milliardstel Watt. Zum Vergleich: Eine kleine LED-Lampe benötigt bereits mehrere hundert Milliwatt. Gleichzeitig frisst der Reaktor selbst rund 15 Watt für Elektrolyse und Beschleunigung.

Noch erzeugt er also ein Vielfaches mehr an Energieverbrauch, als er freisetzt. Das unterscheidet ihn nicht von anderen Fusionsansätzen, sei es Tokamak oder Laserfusion. Auch dort liegt der Fokus zunächst auf Machbarkeit, nicht auf Energiegewinn.

Skepsis und Hoffnung

Die Fachwelt reagiert entsprechend vorsichtig. Zu tief sitzt die Erinnerung an Fleischmann und Pons. Amy McKeown-Green und Jennifer Dionne von der Stanford University kommentieren: „Die Nutzung von Elektrochemie, um die Rate der Kernfusion zu erhöhen, ist eine erhebliche Errungenschaft.“ Doch auch sie betonen, dass es bislang nicht um Energiegewinn geht, sondern um Grundlagenarbeit.

Die Studie grenzt sich klar von der „kalten Fusion“ der 1980er-Jahre ab. Damals stand ein nicht reproduzierbarer Wärmeüberschuss im Zentrum, heute sind es messbare Neutronen. Das macht den Unterschied. Hier geht es um überprüfbare Signale, die andere Labore nachvollziehen können.

Ein langer Weg

Was könnte aus dieser Arbeit folgen?

- Die Forschenden hoffen, dass ihre Methode den Zugang zur Fusionsforschung erleichtert. Statt Milliardeninvestitionen in Großanlagen könnten kleine Labore eigene Experimente durchführen.

- Elektrochemie, Materialwissenschaft und Kernphysik treffen hier aufeinander. Neue Materialstrukturen könnten die Chancen auf Fusion weiter erhöhen.

- Vielleicht lassen sich Verfahren entwickeln, mit denen sich Brennstoffdichten kontrolliert und reproduzierbar einstellen lassen.

Professor Berlinguette formuliert es so: „Wir hoffen, dass diese Arbeit dazu beiträgt, die Fusionswissenschaft aus den riesigen nationalen Labors auf den Labortisch zu bringen.“

Kalte Fusion bleibt ein offener Fall

Noch ist die Geschichte der kalten Kernfusion nicht neu geschrieben. Aber sie ist auch nicht beendet. Die aktuellen Experimente liefern keine Lösung für die Energieprobleme unserer Zeit. Doch sie zeigen, dass es neben den bekannten Großprojekten auch kleinere, experimentelle Wege gibt, die Kernfusion zu erforschen.

Die Vision bleibt: Energie aus der Verschmelzung leichter Atomkerne, ohne radioaktiven Abfall, mit Brennstoff aus Wasser. Der Weg dorthin ist weit. Ob die kalte Fusion irgendwann Realität wird, ist ungewiss. Sicher ist nur: Die Debatte lebt.

Ein Beitrag von: