Hilfe gegen das Stottern gefunden – doch nicht ohne Risiko

Ein Mann mit starkem Stottern lässt sich einen Hirnschrittmacher einsetzen. Die Ergebnisse machen Hoffnung für viele Patienten.

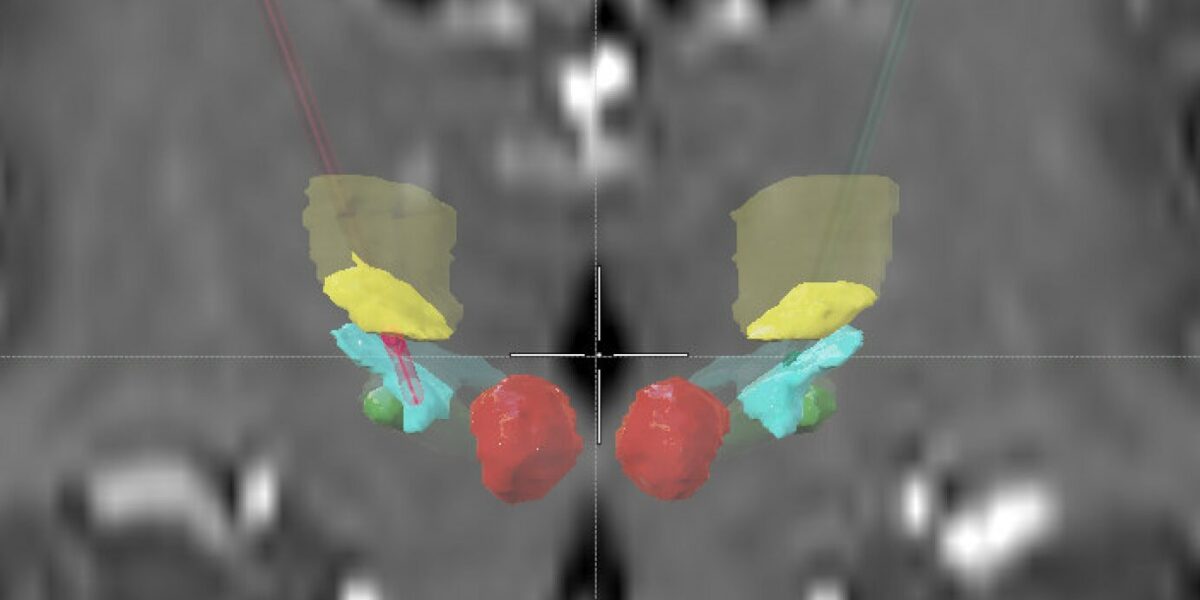

Die Lage der implantierten Elektroden in den im Gehirnd des Patienten. Die Intensität des Stotterns hat durch die tiefe Hirnstimulation deutlich angenommen.

Foto: Kell et al., J Fluency Dis 2025, doi: https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2025.106147

HiEin Mann hat einen Traum: Er möchte reden, präsentieren, Menschen überzeugen. Doch etwas steht ihm seit Kindheitstagen im Weg – starkes Stottern. Viele Therapien hat er ausprobiert, keine brachte ihm dauerhaft Ruhe in den Redefluss. Irgendwann wendet er sich an zwei Teams, die zu Sprache forschen: an die Universitätsmedizin Frankfurt um den Neurologen Christian Kell und an das Universitätsklinikum Münster mit Nils Warneke und Katrin Neumann. Sein Wunsch ist ungewöhnlich: Er bittet um eine tiefe Hirnstimulation – also einen Hirnschrittmacher.

Inhaltsverzeichnis

Ein außergewöhnlicher Fall

Die Forschenden zögern zunächst. Tiefe Hirnstimulation ist zwar ein etabliertes Verfahren – etwa bei Bewegungsstörungen wie Morbus Parkinson. Dabei implantieren Neurochirurg*innen feine Elektroden tief ins Gehirn, die mit schwachen elektrischen Impulsen bestimmte Regionen anregen. So lassen sich Symptome deutlich lindern. Doch bei schwerem Stottern wurde diese Methode bislang nie angewendet.

Nach intensiver Vorbereitung, Abwägung und Ethikprüfung fällt schließlich die Entscheidung: ein Versuch – aber nur in einem streng kontrollierten Einzelfall. Die Elektrode wird im linken Thalamus platziert, einer Schaltzentrale mitten im Gehirn. Von dort aus fließen winzige Stromimpulse. Danach beginnt eine lange Testphase – sorgfältig dokumentiert, Schritt für Schritt.

Was Stottern wirklich auslöst

Früher glaubte man, Stottern habe vor allem psychologische Gründe. Diese Sicht gilt heute als überholt. Fachleute gehen inzwischen davon aus, dass viele Faktoren zusammenspielen: genetische Einflüsse, Unterschiede in der Gehirnaktivität und abweichende Verbindungen zwischen Hör- und Spracharealen. Bildgebende Verfahren zeigen, dass diese Netzwerke bei stotternden Menschen anders verschaltet sind als bei Menschen mit flüssiger Sprache.

Eine zentrale Erkenntnis: Die linke Hirnhälfte verarbeitet schnelle, aufeinanderfolgende Signale besser als die rechte – und genau das ist Sprache. Wenn die Verbindung zwischen Hörrinde und motorischer Hirnrinde links schwächer ist, springt die rechte Seite ein. Doch die kommt mit dem hohen Tempo der Sprache nicht optimal klar. Die Folge: Das Sprechen stockt, obwohl der Gedanke klar ist.

PD Dr. Christian Kell erklärt: „Die linke Hirnhälfte kann schnelle Signale sehr gut verarbeiten. Bei stotternden Menschen interagiert dort die Hörrinde aber weniger mit der motorischen Hirnrinde, die die Sprechmuskulatur steuert. Das Gehirn überträgt die Aufgabe dann teilweise auf die rechte Seite – die kommt mit den schnellen Sprachsignalen allerdings schlechter zurecht.“

„Akzeptanz“ und „Angebote“ – zwei Seiten derselben Medaille

Stottern ist Teil der Vielfalt menschlicher Kommunikation. Christian Kell betont die gesellschaftliche Perspektive: „Ich fände es richtig, wenn die Gesellschaft akzeptieren würde, dass ein Mensch stottert.“

Gleichzeitig sieht er auch die Medizin in der Verantwortung, Hilfsangebote zu machen – für Menschen, die unter ihrer Redeflussstörung leiden und sich Veränderung wünschen.

Der Eingriff – und was danach geschah

Nach monatelanger Planung implantieren die Teams in Frankfurt und Münster dem Patienten den haarfeinen Draht im linken Thalamus. Ab diesem Moment fließen die kontrollierten Stromimpulse. Die Wirkung wird mit standardisierten Sprechtests überprüft und wissenschaftlich ausgewertet.

Kell berichtet: „In den Monaten nach Beginn der Stimulation nahm das Stottern um etwa 46 % ab – und die Episoden waren deutlich weniger ausgeprägt. Schalteten wir die Stimulation aus, ohne dass der Patient es wusste, verschlechterte sich das Sprechen wieder. Das zeigt: Der Effekt war biologisch echt und direkt von der Stimulation abhängig.“

Das Muster unterscheidet sich deutlich von der THS bei Parkinson. Dort lässt das Zittern meist sofort nach dem Einschalten nach und kehrt ebenso schnell zurück, wenn man die Stimulation beendet. Beim Stottern passiert das langsamer – und die Symptome erreichen nach dem Abschalten nicht mehr das ursprüngliche Niveau.

Kell vermutet: „Weil der Patient die Erfahrung gemacht hat, flüssiger zu sprechen, haben er und sein Gehirn wahrscheinlich Wege gefunden, das Stottern auch selbst zu reduzieren.“

Diese Beobachtung passt zu früheren Laborstudien: THS kann Netzwerke langfristig verändern, nicht nur kurzfristig. In ähnlichen Fällen wurden Reduktionen zwischen 40 und 60 % beobachtet. Das zeigt, welches Potenzial in der Methode steckt – auch wenn es vorerst bei einem Einzelfall bleibt.

Warum der Thalamus im Fokus steht

Der Thalamus ist so etwas wie der Verteilerknoten des Gehirns. Er filtert Sinneseindrücke, leitet Informationen weiter und koordiniert Netzwerke – auch jene, die Hören und Sprechen verbinden. Weil Stottern eng mit dieser Kopplung zusammenhängt, liegt die Idee nahe, hier gezielt einzugreifen.

Bildgebende Messungen zeigen, wie das Gehirn beim Hören Sprache in Silben und rhythmische Muster zerlegt und diese speichert. Solche Oszillationen lassen sich bei Aufgaben wie Hören, Nachsprechen oder Merken nachweisen. Diese Erkenntnisse lieferten die Grundlage, die Stimulation genau dort anzusetzen, wo sie die größten Effekte verspricht.

Forschung, Hightech und Teamarbeit

Das Projekt steht nicht allein. In Frankfurt entsteht derzeit das Cooperative Brain Imaging Center (CoBIC) – eine Plattform, die Neurologie, Psychologie, Neurochirurgie und Grundlagenforschung zusammenbringt.

Hier arbeiten Fachleute mit modernster Technik: Magnetenzephalographie (MEG), Hoch- und Ultrahochfeld-MRT oder Verfahren, die millisekundengenau messen, wie das Gehirn Sprache verarbeitet. Diese Daten sind nicht nur für Forschung wichtig, sondern auch für die Planung von Wachoperationen. Dabei wird das Gehirn während des Eingriffs kartiert, um sicherzustellen, dass Sprache und Motorik erhalten bleiben.

Kein schneller Weg zur Heilung

Trotz der beeindruckenden Ergebnisse mahnt Kell zur Vorsicht: „Die tiefe Hirnstimulation ist ein aufwändiger Eingriff und birgt Risiken wie jede Operation. Diese müssen sorgfältig gegen den Leidensdruck abgewogen werden. Außerdem wollen wir prüfen, ob sich ähnliche Effekte auch ohne Operation, also von außen, erreichen lassen.“

Deshalb bereiten die Teams nun eine größere Studie vor. Sie soll zeigen, ob die Methode auch anderen schwer stotternden Menschen helfen kann – und ob sich Alternativen wie nicht-invasive Stimulation von außen als praktikable Lösung erweisen.

Bis belastbare Daten vorliegen, bleibt dieser Eingriff ein kontrolliertes Experiment – mit echter Chance auf Besserung, aber ohne Heilsversprechen.

Ein Beitrag von: