Methodische Gestaltung von Wertschöpfungssystemen für eine digitalisierte Entwicklung

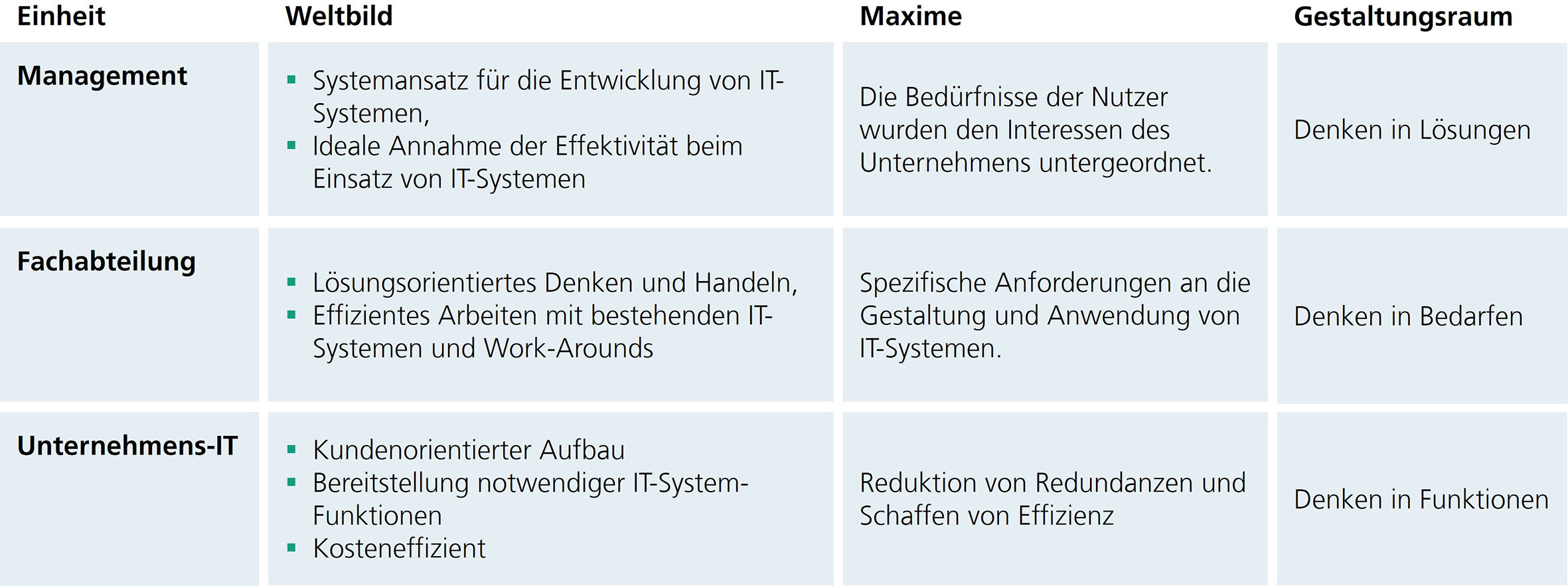

Wie gelingt die Konzeption, Entwicklung und Einführung einer modernen, digitalisierten Entwicklungsumgebung? Problematisch ist: In der Phase der Etablierung einer „Enterprise Architecture“ gilt es, die Interessen des Managements, der IT und der Entwicklung zueinander abzustimmen und eine ganzheitliche Lösung zu gestalten.

Unterschiedliche Interessen beteiligter Unternehmensbereiche prallen aufeinander: Management, IT und Entwicklung sind in Einklang zu bringen, um eine ganzheitliche Lösung zu gestalten. Grafik: Fraunhofer IPK

Die zu beachtenden Randbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten übersteigen bei der Einführung schnell die Beherrschbarkeit, sodass ein methodisches Vorgehen notwendig wird. Die Gestaltung und Innovation des Entwicklungsumfelds integriert dabei nicht nur verschiedene Entwicklungsdomänen, sondern auch diverse Entscheidungsbereiche des Unternehmens.

Ziel: Marktposition stärken mit gezielten Verbesserungsmaßnahmen

In einer globalisierten Wirtschaft, in der Kundenbedürfnisse ständig im Wandel sind, ist es unerlässlich, dass Unternehmen ihre Wertschöpfungsprozesse systematisch analysieren und optimieren. Ziel ist es, Effizienz und Effektivität zu steigern, um sowohl Kosten zu senken als auch die Qualität der Produkte und Dienstleistungen zu verbessern [1]. Die Integration neuer Technologien, Konzepte, Werkzeuge und Kompetenzen verändert den Wertschöpfungsprozess. Um diesen Wandel systematisch zu steuern, ist ein methodischer Ansatz notwendig.

Die Methodik ermöglicht es, komplexe Zusammenhänge innerhalb der Wertschöpfungskette zu verstehen und gezielte Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln. Hierbei kommen verschiedene Methoden und Werkzeuge zum Einsatz, die von der Prozess- und Datenanalyse über die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle bis hin zur Implementierung innovativer Technologien reichen. Durch die Anwendung dieser Methoden können Unternehmen nicht nur ihre internen Abläufe optimieren, sondern auch ihre Marktposition stärken und nachhaltiges Wachstum fördern.

In diesem Artikel liegt der Fokus auf der Engineering-Arbeitsumgebung als Wertschöpfungssystem. Dennoch kann die präsentierte Methode auch für andere Systeme entlang des Produktlebenszyklus verwendet werden, zum Beispiel für die Gestaltung von Maintenance- oder Repair & Overhaul (MRO)-Prozessen. Auch Produktionsplanungen, modellbasiertes Systems Engineering (MBSE) oder Produktdatenmanagement (PDM)-/Product Lifecycle Management (PLM)-Konzepte sowie der Umgang mit Digitalen Zwillingen wird unterstützt.

Wo liegen die Herausforderungen?

Optimierungen und Innovationen werden sowohl Top-Down im Interesse des Managements als auch Bottom-Up, getrieben durch die operativen Arbeiten, motiviert. Die Arbeitsumgebung ist dabei im Allgemeinen bestimmt von der a) Prozessorganisation, b) der IT-Umgebung sowie den c) Dokumenten und Modellen, welche erzeugt, geändert und verwendet werden. Diese Dimensionen sind beschrieben durch das „Engineering Operating System“ (EOS) [2]. Um Innovationen ganzheitlich umzusetzen, müssen diese drei Dimensionen abgestimmt zueinander gestaltet werden. Informationstechnik (IT)-Innovationen und Veränderungen in Arbeitsweise und Methodik werden jedoch häufig isoliert voneinander eingeführt. Ebenso lässt sich eine Separation zwischen dem Management, der IT und den Fachabteilungen feststellen.

Ursächlich sind dabei die individuellen Sichtweisen auf das Wertschöpfungssystem und den Handlungen zu Grunde liegende Maximen. Auch hier gilt es, zwischen den Interessen zu verhandeln, um akzeptierte Lösungen zu etablieren. Es ergibt sich also ein mehrdimensionales Spannungsfeld, welches in aufeinander aufbauenden Schritten und integrierenden Sichtweisen gelöst werden muss.

Methodischer Ansatz

Ausgangspunkt für die Innovation eines Wertschöpfungssystems ist die Absicht der Veränderung und das Verständnis zur derzeitigen Situation. Um einen Transformationspfad zu gestalten, ist es zunächst notwendig mit alle beteiligten festzulegen, wie das Ziel aussehen soll und zu ermitteln, wo man steht.

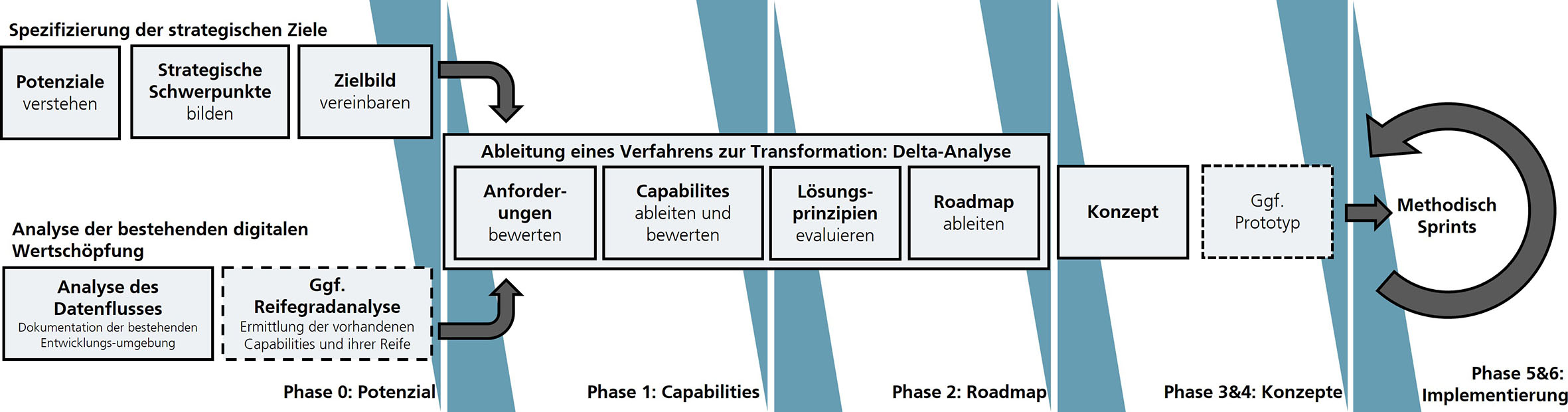

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, werden strategische Ziele spezifiziert – ausgehend von einem soliden Verständnis des Potenzials der neuen Methoden oder Technologien, die eingeführt werden sollen. Im Allgemeinen werden aus dem verfügbaren Spektrum nicht alle Optionen mit gleicher Priorität betrachtet. Es werden Schwerpunkte gebildet, die schließlich in einem Zielbild formuliert werden. Parallel findet die Analyse des bestehenden Wertschöpfungssystems statt. Dabei sollten – wie in der Datenflussanalyse – sowohl die Prozessorganisation als auch die IT-Bebauung sowie die Daten- und Informationsmodelle Berücksichtigung finden. Gegebenenfalls kann an dieser Stelle auch auf eine geeignete Reifegradanalyse im Kontext der adressierten Technologien oder Methoden zurückgegriffen werden. Aus dem Abgleich der Soll- und Ist-Situation folgt die Ableitung des Transformationspfads, beginnend mit der Aufstellung von Anforderungen.

Der methodische Ansatz ist Voraussetzung für eine erfolgreiche digitale Transformation. Grafik: Fraunhofer IPK

Im nächsten Schritt werden die notwendigen Fähigkeiten oder Capabilities abgeleitet, die im Rahmen des Zielbilds notwendig sind. In der ergänzenden Analyse wird festgestellt, wie diese sich bedingen und aufeinander aufbauen. In Lösungsprinzipien wird überprüft, auf welche Weise die Fähigkeiten bereitgestellt werden können. Aus den Untersuchungen wird schließlich eine Roadmap abgeleitet, welche den schrittweisen Aufbau der Fähigkeiten beschreibt.

Konzeptionsphase legt die grundlegende Architektur fest

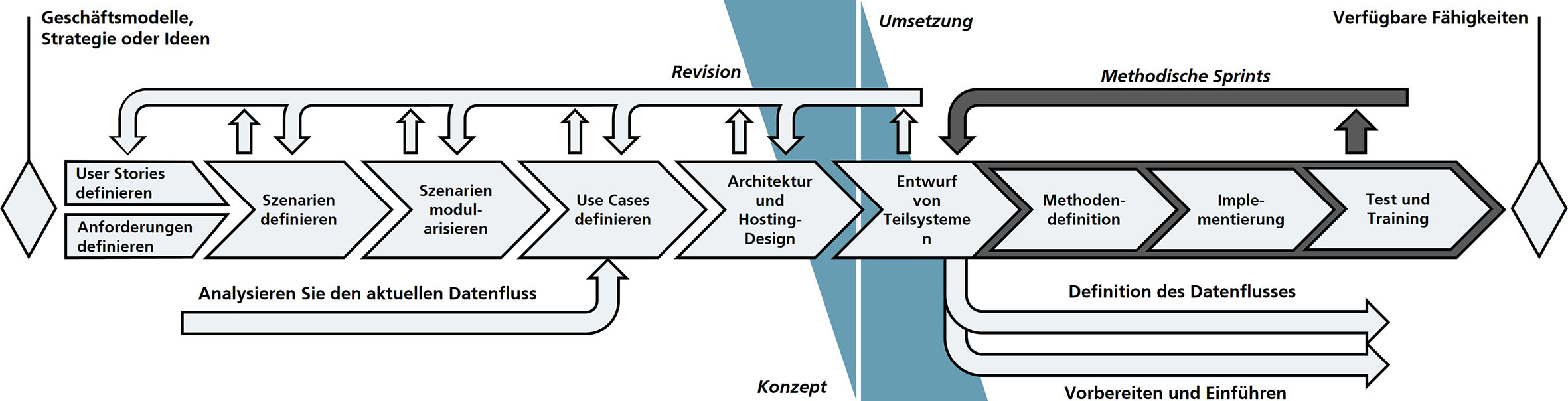

Es folgt die Konzeption der zukünftigen Wertschöpfungsumgebung, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Dabei werden grundsätzliche Entscheidungen zum Aufbau des Systems getroffen, welche sich aus den Capabilities und den zugrunde liegenden „User-Stories“ ergeben [3]. Die User Stories werden dabei, begleitet von Anforderungen (zum Beispiel bezüglich der IT-Integration, Sicherheit, Verfügbarkeit), in Szenarien geführt, welche den prinzipiellen Ablauf von Funktionen zur Fähigkeitsgewährleistung beschreiben. Die Szenarien werden dann in Anwendungs- und Kernfunktionen gegliedert und ihre wechselseitige Abhängigkeit analysiert [4]. Schließlich wird festgelegt wo welche Funktion etabliert werden soll. Dies wird in Use Cases modelliert. Abschließend wird die grundlegende Architektur und das Hosting der Infrastruktur entwickelt.

Konzeption des Wertschöpfungssystems in Vorbereitung der methodischen Sprints. Grafik: Fraunhofer IPK

Grundsätzlich sind diese Schritte als iterativ zu betrachten. Gegebenenfalls ist es auch sinnvoll partielle Konzepte in Prototypen zu Testen bevor eine vollständige Implementierung erfolgt. Auf Basis dieser Grundlagen folgen die methodischen Sprints.

Praktische Anwendung: Digitaler Zwilling für einen Hochleistungsantrieb

Die dargestellte Methode wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts industriell erprobt [4]. Ziel war die Einführung Digitaler Zwillinge von elektrischen Hochleistungsantrieben. Ausgehend von einem initial entwickelten Geschäftsmodell und einem gemeinsamen Verständnis des Einsatzpotenzials, folgte eine Datenflussanalyse zur Erfassung der bestehenden Infrastruktur inklusive der Prozesse und der IT-Bebauung. Aus dem formulierten Zielbild zum Digitalen Zwilling und der Datenflussanalyse konnte im Folgenden eine Roadmap zum Aufbau des Digitalen Zwillings entwickelt werden.

Für die Entwicklung der Roadmap wurden notwendige Capabilities wie die Datenaggregation, Datenintegration, Edge-Systeme, Monitoring Services und Dashboards, Ontologien und Rechte-Rollen-Management identifiziert. In einer Capability-Analyse konnte ermittelt werden, wie die Systeme zueinander in Beziehung stehen und in welcher grundsätzlichen Reihenfolge und Priorität diese zu entwickeln sind.

Ausgangspunkt für die Konzeption waren Workshops mit den Stakeholdern (Unternehmens-IT, Produktentwicklung aus verschiedenen Domänen, Produktionsteam, Sales). Hier wurde in Form von User-Stories die Erwartungshaltung gegenüber dem Digitalen Zwilling detailliert. Ein Beispiel von User-Story war: Als Produktionsverantwortlicher möchte ich das hergestellte Produkt während des Produktionsprozesses überwachen, damit potenzielle Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden können.

Ausgehend von den User Stories folgte eine lösungsneutrale Beschreibung der Funktionen. Zentrale Kernfunktionen wurden gesondert betrachtet, wodurch ein modulares und technologieneutrales Funktionsnetz entstand. Dieses wurde anschließend unter Berücksichtigung der durchgeführten Datenflussanalyse in Use-Cases konkretisiert. Ein Beispiel dafür war die Echtzeitüberwachung der Produktion zur frühzeitigen Fehlererkennung. Wesentlich war dabei die Verortung von Funktionen in bestehende oder noch zu entwickelnde Systeme. Die Use-Cases wurden dann in einer Funktions- und IT-Architektur präzisiert.

Methodischer Sprint belegt Praxistauglichkeit

Ein „methodischer Sprint“ dauert im Allgemeinen vier bis acht Wochen. Er beginnt mit der Auswahl umzusetzender Capabilities. Jede davon wird anschließend zwischen den Fachabteilungen, der Unternehmens-IT, IT-Vendoren und moderierenden Parteien (wie dem Fraunhofer IPK) diskutiert und umgesetzt. Im Sprintteam waren IT-Vendoren, Zwillings-Experten, zukünftige Anwender, Vertreter der Entwicklungsabteilung und unternehmensinterne IT-Vertreter. Mehrere Fähigkeiten wurden über zahlreiche Sprints umgesetzt. Hier soll der Aufbau einer Datenaustausch-Infrastruktur (basierend auf MQTT) näher betrachtet werden.

Die beschriebene notwendige Fähigkeit für den Digitalen Zwilling stellte eine echtzeitfähige Kommunikation zwischen Edge, Simulation und Cloud dar. Diskutiert wurde einerseits der detaillierte architektonische Aufbau des MQTT-Brokers in der IT-Infrastruktur, die Konvention zur Formulierung der Messages und Topics, wie auch die Umsetzung der IT-Security Anforderungen. Die Entwicklungsabteilungen und Zwillings-Experten erläuterten dabei detailliert, wie die Anwendungsfälle des Zwillings aussehen würden und wie die Simulationen angesteuert werden können. Betrachtet wurde auch, in welcher Form ein Antwortverhalten umgesetzt werden kann.

Nach der Verabschiedung eines abgestimmten Konzepts wurde das System über sechs Wochen implementiert und getestet. Dies begann mit einem Prototypen und dessen Weiterentwicklung, um die Kommunikation zu und von den Produktionssystemen herzustellen. Gleichzeitig musste das Konzept in Folge neuer angefragter Capabilities zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet werden.

Parallel zur Implementierung wurde das Datenflussmodell um die neue Implementierung erweitert. Dies wiederum diente in folgenden Diskussionen als Grundlage für die Entscheidungsfindung für andere Capabilities. Dazu wurde das geänderte System dokumentiert. Mit erfolgter Implementierung werden die neuen Vorgehensweisen in einer Testumgebung überprüft. Parallel dazu entstehen die Schulungsunterlagen für die zukünftigen Anwender. Nach erfolgreichem Test steht eine neue Fähigkeit für die Einführung zur Verfügung.

Fazit

In diesem Beitrag wurden die Herausforderungen und Methoden bei der umfassenden Konzeption, Entwicklung und Einführung von digitalisierten Entwicklungsumgebungen in Unternehmen diskutiert. Es wurde gezeigt, wie wichtig es ist, die Interessen verschiedener Unternehmensbereiche – einschließlich Management, IT und Entwicklung – in Einklang zu bringen, um eine ganzheitliche Lösung zu gestalten. Der vorgestellte methodische Ansatz zur Optimierung der Wertschöpfungssysteme erlaubt es, komplexe Zusammenhänge in Wertschöpfungsketten zu verstehen und gezielte Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln. Er umfasst eine Vielzahl von Methoden und Werkzeugen, von der Prozess- und Datenanalyse über die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Strategien bis hin zur Implementierung innovativer Technologien.

Die erfolgreiche Implementierung von Innovationen in der Arbeitsumgebung sollte sowohl die Berücksichtigung strategischer als auch operativer Aspekte der Transformation umfassen. Durch einen strukturierten und methodischen Ansatz kann ein Gleichgewicht zwischen diesen Aspekten erreicht und eine nachhaltige Steigerung der Unternehmensleistung erzielt werden.

Literatur

- Schilling, MA. (2013): Strategic management of technological innovation, 4th ed. McGraw-Hill Irwin, New York/USA.

- Lünnemann, P., Stark, R., Wang, WM. et al. (2017): Engineering activities — considering value creation from a holistic perspective. In: 2017 International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC). IEEE, pp 315–323.

- Seegrün, A., Lünnemann, P., Lindow, K. (2021): Methodical analysis of existing value creation systems for the integration of digital twins. https://prostep.epaper-pro.org/pdj2–2021_english/#0

- Lünnemann, P., Lindow, K., Goßlau, L. (2023): Implementing digital twins in existing infrastructures. Forsch Ingenieurwes 87:421–429. https://doi.org/10.1007/s10010–023–00639-w

Das könnte Sie auch interessieren:

KI statt Krise: Wie lassen sich resiliente Lieferketten erzielen?

Zeitenwende erfordert Transformation – auch von Unternehmen

Process Mining: Mit datengestützten Einblicken zu mehr Transparenz

Sonika Gogineni, M.Sc., ist stellvertretende Abteilungsleiterin Intelligente Vernetzung beim Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK in Berlin, Bereich Virtuelle Produktentstehung. Foto: IPK

Pascal Lünnemann, M.Sc., ist am Fraunhofer IPK Abteilungsleiter Intelligente Vernetzung.

Kai Lindow, Dr.-Ing., ist Bereichsleiter Digital Engineering am Fraunhofer IPK.