Weniger Plastikmüll – nicht weniger Plastik

Dieses Jahr könnte für den künftigen Umgang mit Chemikalien und Kunststoffen entscheidend sein. Die Verhandlungen über ein weltweites Plastikabkommen stehen vor dem Abschluss. Gleichzeitig wird auch in anderen internationalen Regelwerken über einen nachhaltigeren Umgang mit Chemikalien verhandelt. Diese verschiedenen Initiativen dürfen nicht miteinander konkurrieren, sie müssen sich sinnvoll ergänzen.

Das Verschandeln der Umwelt, hier eines Strandes, mit Plastik geht einher mit der Verschwendung stofflicher Ressourcen.

Foto: fmarsicano/stock.adobe.com

Kunststoff: eines der universellsten Materialien, in unzähligen Bereichen des modernen Lebens im Einsatz. Doch so nützlich er auch ist, der Werkstoff hat erhebliche Schattenseiten. Genauer gesagt, der Umgang damit. Plastikmüll im Umfang von 22 Mio. t landet schätzungsweise jedes Jahr in der Natur. Er säumt Straßen, blockiert Flüsse, verunstaltet Strände. Und treibt nicht nur global in den gigantischen Ozeanstrudeln, sondern setzt sich auch am Meeresboden ab – zum Schaden der Tier- und Pflanzenwelt.

Für die Zukunft droht noch größeres Ungemach. Ohne weitere Gegenmaßnahmen könnte sich der jährliche Eintrag der Abfallmengen in die Umwelt bis 2060 verdoppeln. Es besteht gigantischer Handlungsdruck. Das Problem muss endlich gelöst, das Übel an der Wurzel gepackt werden.

An der Wurzel packen bedeutet nicht nur, das Abfallmanagement zu verbessern. Es gilt vielmehr, alle Hebel im Lebenszyklus von Kunststoffen zu nutzen – vom Design über die Produktion und die Nutzung bis zur Entsorgung und Wiederverwendung der Materialien als Rohstoff. Das Ziel: eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Dazu müssen bestehende und neu zu entwickelnde Lösungsbausteine lokal und global ineinandergreifen – auf technologischer, wirtschaftlicher, regulatorischer und gesellschaftlicher Ebene.

Die gute Nachricht: Zahlreiche globale Initiativen befassen sich bereits mit solchen wichtigen Bausteinen. Dazu zählen die Regelung des Abfallhandels, die umweltgerechte Abfallbehandlung sowie die sichere Nutzung von Chemikalien in Materialien und Endanwendungen wie eben Kunststoffen. So werden regelmäßig die wichtigen internationalen Übereinkommen von Basel, Rotterdam und Stockholm überarbeitet, die darauf abzielen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor schädlichen Chemikalien und Abfällen zu schützen.

Das Plastikmüll-Problem ist auf sinnvolle Weise zu lösen – und nicht durch das Kippen auf eine Deponie.

Foto: vchalup/stock.adobe.com

Das weltweite Plastikabkommen

Um diese Bausteine besser zu ergänzen und zu verzahnen, befindet sich die Staatengemeinschaft in den letzten Zügen für „ein international rechtsverbindliches Instrument gegen Plastikverschmutzung (…), das auf einem umfassenden Ansatz basiert und den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen berücksichtigt“, wie es in einer bahnbrechenden Resolution der UN-Umweltversammlung, der UNEA (United Nations Environment Assembly), im Jahr 2022 formuliert wurde. Kurz gesagt: Ein globales Kunststoffabkommen soll her.

In wenigen Tagen richten sich hier die Augen und Hoffnungen auf eine große Konferenz in Genf. Dort kommen Unterhändler von Regierungen, Verbänden und Organisationen ab dem 5. August bis zum 14. August zu einer weiteren Verhandlungsrunde zusammen, die in der Fachwelt unter der Abkürzung „INC 5.2“ läuft. Nach den Verhandlungen im koreanischen Busan im vergangenen November soll diese Konferenz das Abkommen nun zum Abschluss bringen.

Bereits seit Ende 2022 wird über den angestrebten „Global Plastics Treaty“ gerungen – doch bislang ohne wirklichen Durchbruch. Was zeigt, wie hochkomplex das Problem ist und wie sorgfältig die Lösung ausfallen muss. Denn es steht für alle Seiten viel auf dem Spiel – auch und besonders für die Chemie und Kunststoffindustrie.

Zentral: Gefahr oder Risiko?

In Genf liegen diverse Forderungen von Staaten und Organisationen auf dem Tisch, die ein besonders umfassendes Abkommen hinsichtlich aller Aspekte des Lebenszyklus von Plastik anstreben. Einige dieser Forderungen schießen aus Sicht der Branche allerdings weit über das Ziel hinaus und gefährden den Verhandlungserfolg und das Kernziel: die Eindämmung der Verschmutzung durch Plastikmüll.

So sollen etwa Chemikalien, die man zur Kunststoffherstellung braucht, künftig nach ihrem abstrakten Gefahrenpotenzial, also ihrer Giftigkeit unter Laborbedingungen, beurteilt und ihre Nutzung eingeschränkt werden. Die Industrie sowie zahlreiche wissenschaftliche Institutionen und Behörden treten hingegen für eine Bewertung anhand von konkreten Risiken ein, denen Natur und Lebewesen unter realistischen Bedingungen ausgesetzt sein können.

Eine Listung von Chemikalien und deren Nutzungseinschränkung würde bei Grundstoffen auf ein De-facto-Verbot für viele Kunststoffe hinauslaufen. Auch die Einschränkung und Ersetzung von Additiven ist häufig nicht ohne Verlust der mit ihnen verbundenen Vorteile möglich. Nötig ist aber weniger Plastikmüll – nicht weniger Plastik. Im Gegenteil, das Material wird eben auch für die Umwelt dringend gebraucht.

So ist Klimaschutz nicht ohne, sondern nur mit Kunststoffen möglich. Denn sie sind unverzichtbar, um die großen ressourcenintensiven Bereiche – Energie, Industrie, Landwirtschaft, Verkehr, Gebäude – nachhaltiger und klimaverträglicher zu machen. Plastik zu verbannen hieße, der Menschheit einen Bärendienst zu erweisen.

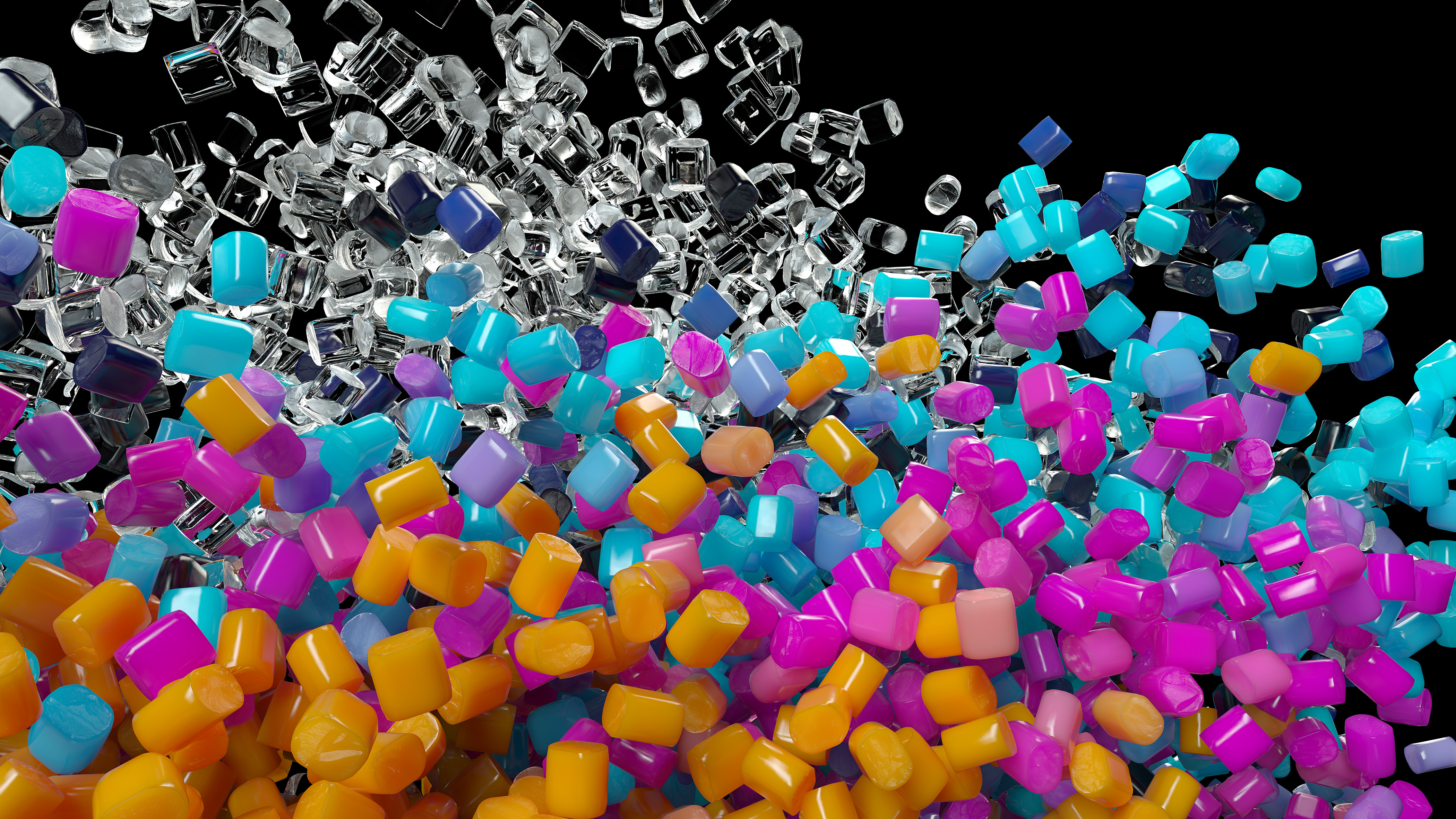

Unverzichtbares Material: Kunststoffe – wie hier aus Polycarbonat – werden für eine nachhaltige Welt gebraucht.

Foto: Covestro

Ziel: Kreislaufwirtschaft

Natürlich gibt es in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Chemie- und Kunststoffindustrie diverse Herausforderungen wie den Einsatz von Erdöl zur Herstellung. Neben der Bekämpfung de Klimawandels bietet der Einsatz von recycliertem Kunststoff die Chance, weniger fossile Rohstoffe einzusetzen und Abfall aus der Umwelt zu halten. Letzteres ist der klare Fokus des globalen Abkommens.

Das Global Plastics Treaty kann das wesentliche Fundament legen, damit weniger Plastikmüll erzeugt und in die Umwelt gelangt und er besser wiederverwendet und recycelt wird. Die weltweite Optimierung des Abfallmanagements und die stärkere Hinwendung zu nachhaltigerem Produktdesign sollten daher die Schwerpunkte des Abkommens bilden.

Die Kontrolle von Chemikalien gehört jedoch nicht in den Global Plastics Treaty. Sondern dorthin, wo eine fundierte, risikobasierte Betrachtung ausgeübt werden kann: in den bestehenden nationalen Regulierungssystemen wie „Reach“ in der EU oder dem „Toxic Substances Control Act“ (TSCA) in den USA – zukünftig flankiert durch neue Kapazitäten in vielen weiteren Ländern im Rahmen des „Global Framework for Chemicals“, kurz GFC.

Global Framework for Chemicals

Dies GFC ist eine noch nicht so bekannte, aber umso wichtigere Initiative. 2023 unter Leitung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, der UNEP (United Nations Environment Programme), ins Leben gerufen, vereint sie Regierungen, Unternehmen, Nicht-Regierungsorganisationen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt. Das Ziel: in jedem Land Regulierungssysteme zu entwickeln, die einen sicheren Lebenszyklus von Chemikalien gewährleisten, insbesondere deren Verwendung in Materialien und Produkten wie eben Kunststoffen.

Das Problem: In den Verhandlungen zum globalen Plastikabkommen verfolgen die Befürworterinnen und Befürworter einer umfassenden Regelung sehr ähnliche Ziele. Dies würde Redundanzen schaffen, die Ressourcen binden und gegenläufige Ansätze haben können, die wirkungsvollen Lösungen entgegenstehen.

Die Meinung der Kunststoffindustrie ist hier eindeutig: Das Global Framework for Chemicals und nationale Instrumente wie Reach in der EU, sollten bei der Regulierung von Chemikalien Vorrang haben.

Jetzt geht es vordringlich darum, die Rahmenziele dieser GFC-Initiative in nationale Gesetzgebungen zu überführen. Das erfordert die Koordination bei grundlegenden Aspekten – Kriterien, Methoden und Daten –, die alle auf fundierter Wissenschaft und robustem Risikomanagement basieren müssen. Notwendig ist auch ein offener Austausch über „best practices“ und die wirkungsvollsten Maßnahmen.

Chemie will nachhaltige Lösungen

Die Chemie- und Kunststoffindustrie ist bereit, hierzu ihren Beitrag zu leisten. So hat die Branche angeboten, Zugang zu Produktsicherheits- und Nachhaltigkeitsdaten bereitzustellen und ihre Produktangebote stetig um nachhaltige Lösungen zu erweitern. Sie hat sich auch verpflichtet, 30 Länder dabei zu unterstützen, effektive Systeme zum Chemikalienmanagement einzuführen.

Der Weg nach vorne liegt in der intelligenten Koordination der verschiedenen Initiativen. Wenn das globale Rahmenwerk und das globale Kunststoffabkommen als komplementäre Instrumente anerkannt würden, wäre für ein effektives Chemikalienmanagement schon viel gewonnen. Nur so bekommen wir, was wir wirklich brauchen: ein globales Abkommen gegen Plastikverschmutzung, das Kunststoffen ihre Daseinsberechtigung erhält.

Dr. Sarah Schwabe ist Leiterin der Abteilung Globale Produktverantwortung (Global Product Stewardship) bei Covestro