Wasserstofferzeugung: Biokatalyse trifft Meerwassertechnologie

Die Kombination aus elektrochemischer Wasserstofferzeugung und mariner Biotechnologie könnte neue Wege in der Offshore-Energiegewinnung eröffnen. Das neue Projekt „SalYsAse“ ist ein Versuch, Technik und Biologie funktional zu vereinen.

Die Salzwasserelektrolyse zur Produktion von grünem Wasserstoff mithilfe mariner Mikroben soll zukünftig genau dort stattfinden, wo auch der Strom entsteht: an Offshore-Windenergieanlagen.

Foto: Carolin Skottke

Wasserstoff gilt als einer der zentralen Energieträger zukünftiger Versorgungssysteme. Während derzeitige Elektrolyseverfahren primär auf Süßwasser und teure Edelmetalle angewiesen sind, erfordert die Nutzung mariner Standorte eine technologische Neuausrichtung. Das Forschungsprojekt „Salzwasserelektrolyse mittels mariner Bakterien auf Titan-Gasdiffusionsschichten“ (SalYsAse) adressiert diese Herausforderung. Das Projekt wird unter Leitung des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Kiel und dem Technologieunternehmen Element22 durchgeführt. Im Zentrum steht die Entwicklung einer elektrochemischen Einheit, die Meerwasser als Rohstoff und marine Mikroorganismen als katalytische Komponente verwendet. Die Salzelektrolyse ist technisch kein neues Verfahren, jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Chlorfreisetzung, Korrosion und hoher Energieeinsatz gelten als wesentliche Nachteile. SalYsAse versucht, diesen Problemen mit einem neuartigen elektro-biotechnologischen Zellkonzept zu begegnen. Herzstück ist eine poröse Gasdiffusionsschicht aus Titan. Dieses Material zeichnet sich durch eine vergleichsweise hohe Korrosionsbeständigkeit in maritimer Umgebung aus und wird durch das Kieler Unternehmen Element22 bereitgestellt.

Schonende Wasserstofferzeugung

„Ziel des Projekts ist es, Wasserstoff mittels Salzwasserelektrolyse umweltschonend und kostengünstig herzustellen – aber mit optimiertem Wirkungsgrad und geringerem Einsatz von chemischen Katalysatoren“, sagt Dr. Mirjam Perner, Professorin für Geomikrobiologie am Geomar.

Die technische Innovation liegt in der Kombination dieser Titanstrukturen mit bioaktiven Oberflächen. Spezifisch ausgewählte Mikroorganismen, die natürlicherweise in der Nord- und Ostsee vorkommen, werden auf den Titanoberflächen fixiert. Diese Mikroben sollen in der Lage sein, die elektrochemische Reaktion der Wasserspaltung zu unterstützen oder zu erleichtern, ohne dabei toxische Nebenprodukte wie Chlor zu erzeugen. Ziel ist es, mithilfe biologischer Prozesse die für die Wasserstoffproduktion erforderliche Spannung zu senken und gleichzeitig eine selektivere Reaktion zu erreichen. Parallel arbeitet die Fachhochschule Kiel im Projektverbund an der Entwicklung von Membranen, die die Trennung von Wasserstoff und Sauerstoff auch in einem elektrolytischen Milieu mit hoher Salzkonzentration dauerhaft ermöglichen sollen. Die Auswahl geeigneter Polymermaterialien steht dabei ebenso im Fokus wie die Frage der mechanischen und chemischen Beständigkeit unter realen Einsatzbedingungen.

Aus mikrobiologischer Sicht steht vor allem die Auswahl und Charakterisierung geeigneter Organismen im Mittelpunkt. Am Geomar werden hierzu mikrobiologische Screenings durchgeführt, die gezielt Organismen identifizieren, die in salzhaltigen Umgebungen elektrochemisch aktiv oder enzymatisch in der Lage sind, Wasserstoff zu erzeugen oder zu verwerten. Dabei greift man auch auf Erfahrungen aus der Tiefseeforschung zurück, etwa aus Projekten zur Analyse von Hydrogenasen aus hydrothermalen Lebensräumen.

Modularisierung für den optimalen Offshore-Einsatz an Windenergieanlagen

SalYsAse ist nicht nur ein Grundlagenprojekt, sondern orientiert sich stark an praktischen Offshore-Anforderungen. Die steigenden Kapazitäten von Windparks in Nord- und Ostsee erzeugen signifikante Stromüberschüsse, die wegen begrenzter Netzanbindung häufig nicht effizient genutzt werden können. Eine dezentrale Umwandlung dieser Energie in Wasserstoff direkt am Entstehungsort könnte hier Abhilfe schaffen. Die Konzeption von SalYsAse zielt daher auf eine modulare Bauweise ab, die eine Integration in bestehende Offshore-Strukturen ermöglicht. Der geplante Aufbau sieht vor, dass Elektrolyseeinheiten in direkter Nachbarschaft zu Windenergieanlagen montiert werden – ein Aspekt, der vor allem infrastrukturell von Bedeutung ist. Eine Produktion vor Ort vermeidet lange Transportwege für elektrischen Strom und reduziert gleichzeitig die Verluste durch Umwandlung und Leitungswiderstände.

Wasserstofferzeugung ohne toxische Zwischenprodukte

Ein weiterer Vorteil liegt in der potenziellen Ressourcenschonung: Während herkömmliche Elektrolyseanlagen teure Edelmetalle wie Iridium für die Kathodenseite benötigen, verfolgt SalYsAse einen Ansatz, der auf bioorganische Katalysatoren setzt. Diese könnten nicht nur günstiger, sondern auch ökologisch nachhaltiger sein, wenn sie sich unter Betriebsbedingungen als stabil und leistungsfähig erweisen.

Die im Projekt entwickelten mikrobiellen Katalysatoren könnten zudem Vorteile im Hinblick auf Selektivität und Nebenreaktionen bieten. Frühere Forschungsergebnisse am Geomar deuten darauf hin, dass bestimmte Bakterienstämme in der Lage sind, Wasserstoff mit hoher Ausbeute zu produzieren, ohne dabei Sauerstoffradikale oder toxische Zwischenprodukte freizusetzen. Diese Eigenschaften wären gerade in einem technisch anspruchsvollen Umfeld wie der Offshore-Elektrolyse von Vorteil.

SalYsAse ist dabei eingebettet in ein größeres wissenschaftliches Umfeld. Innerhalb des Forschungsbereichs Geomikrobiologie am Geomar laufen mehrere verwandte Projekte, etwa zu den Auswirkungen mikrobieller Aktivität auf die Korrosion metallischer Strukturen in maritimer Umgebung (zum Beispiel „Mikrobielle Fe-Korrosion und mögliche Korrosionsschutzmaßnahmen im Monopile von Offshore-Windenergieanlagen (MiCorFe)“). Die Ergebnisse daraus liefern wertvolle Hinweise auf das Langzeitverhalten von Werkstoffen, die in direktem Kontakt mit bioaktiven Komponenten stehen. Das ist insbesondere für die Stabilität der porösen Titan-Diffusionsschichten von Bedeutung, die in direktem Kontakt mit mikrobiellen Biofilmen betrieben werden sollen.

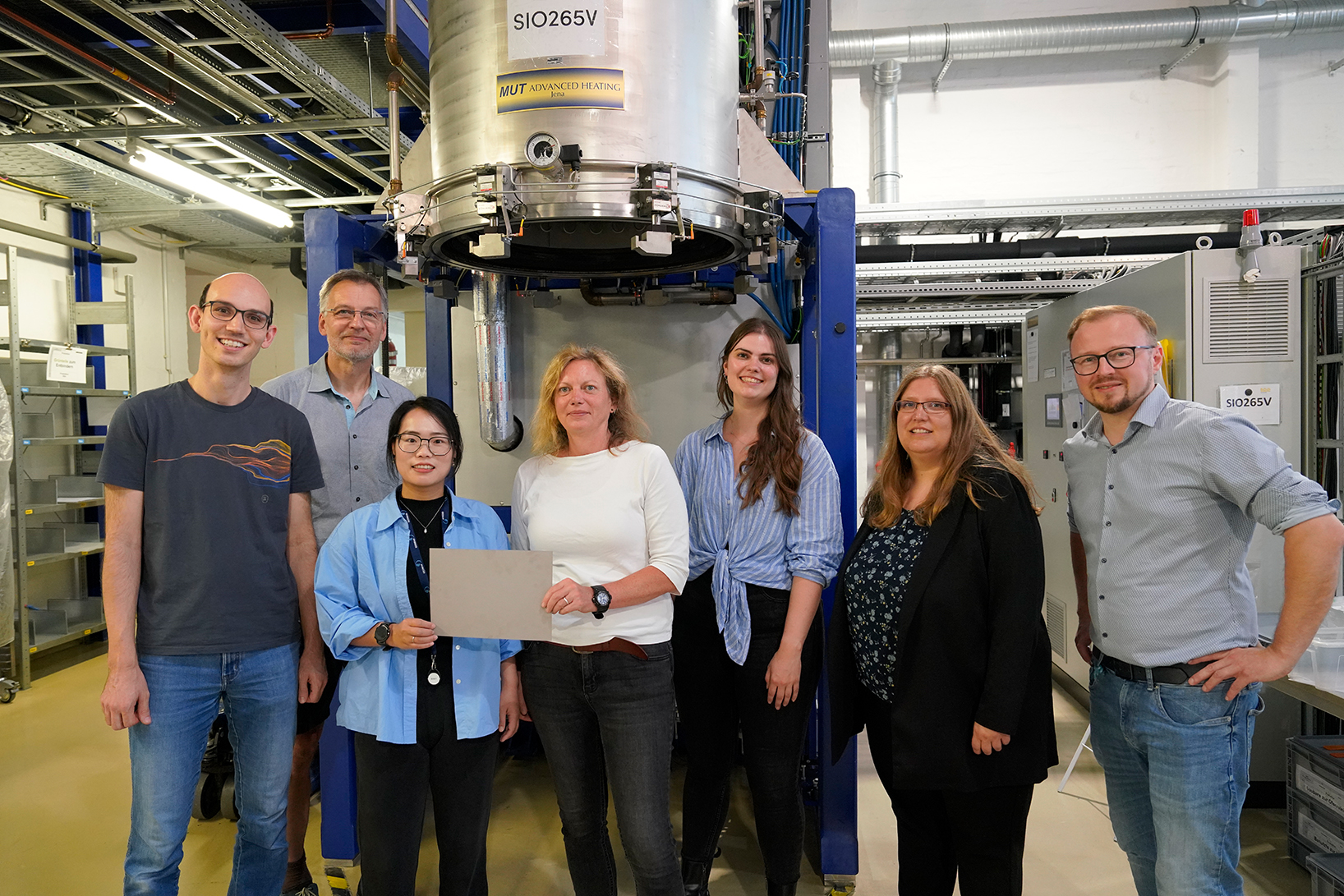

Das Projektteam des SalYsAse-Projekts (v.l.n.r.): Matthias Ernst (Element22) Dr. Mark Schmidt (Geomar), Dr. Nannan Zhao (Geomar), Prof. Dr. Mirjam Perner (Geomar), Joanne Perkins (FH Kiel), Prof. Dr.-Ing. Jana Schloesser (FH Kiel), Florian Gerdts (Element22).

Foto: Louisa Trippe/Geomar

Forschende planen Prototypen

Während sich das Projekt derzeit noch im Stadium der Entwicklung und Laborerprobung befindet, sind die beteiligten Partner – Geomar, FH Kiel und Element22 – zuversichtlich, dass erste funktionale Prototypen innerhalb der kommenden Jahre realisiert werden können. Die systematische Kombination mikrobieller Katalyse und maritimer Werkstofftechnik könnte mittelfristig den Weg für skalierbare Wasserstofferzeugung auf See ebnen.